Die Ortsherrſaften

Darüber, wer die älteſten Bewohner unſerer Gegend, wer die Erbauer unſeres Dorfes geweſen ſeien, läßt ſi nits naweiſen. Es läßt ſi nur vermuthen, daß da, wo jet freundlie Städte und gewerbfleißige Dörfer liegen, früher diter Urwald geweſen iſt. Die erſten Litungen mögen dur Slaven entſtanden ſein. Daß aber die Anſiedelungen deutſen Urſprunges ſind, das bezeugt die Anlage der Städte und Dörfer; während die erſteren in der Mitte der große, viereige Marktpla (Ring) eigen iſt, der von vier Seiten von Häuſern eingeſloſſen wird, die na alter deutſer Bauart vorn Lauben offen ließen, ziehen ſi letere an fließenden Gewäſſern entlang mit weit auseinander liegenden Gehöften, hinter denen an den Lehnen hinauf die Feldwirthſaft beginnt, während im Thale ſi größtentheils Wieſen und Obſtgärten ausbreiten.*) – Außerdem kann die Latiniſierung zuſammengeſeter Namen in der Regel als ein Merkmal deutſen Urſprungs angeſehen werden, alſo au für unſeren Ort bei Henricivilla aus Heinrisdorf.

Gewöhnli erfolgte die Dorfanlage ſo, daß der Landesherr oder au ein Großgrundbeſier, um einen wüſten und wenig erträglien Stri ſeines Gebietes nubar zu maen, mit einem Unternehmer, locator genannt, einen Vertrag ſloß, dur welen er demſelben ein na Hufen vermeſſenes größeres Stü Land mit der Verpflitung überließ, daſſelbe mit Coloniſten zu beſeen (locare), und ihm dafür eine oder mehrere Freihufen in dem künftigen Dorfe und das auf dieſen Hufen ruhende Riteramt nebſt dem dritten Theil aller aus der Dorfſaft fließenden Einkünfte bewilligte. Der Locator wies nun für eine Geldſumme jedem Anſiedler ſeine Hufe zu, ritete na und na die neue Dorfgemeinde ein und ward in derſelben der erſte Riter. In der Regel wurde das neue Dorf au na ſeinem Namen benannt. So iſt wahrſeinli au unſer Dorf dur ſeinen Locator „Heinri“ zu ſeinem Namen gekommen.*)

Als Namen unſeres Ortes finden wir: 1357 Henry, 1358: Heinristorph, 1402: Heinrisdurff, gelegen bei Romberg, 1405: Heinrisdorff bey Romberg, 1384: Henricivilla Rumburgensis, 1584: Niederhennersdorf ſammt den Seiffen. Der Name Seifhennersdorf ſtammt wohl erſt aus dem vorigen Jahrhundert und iſt aus „Hennersdorf in den Seiffen“ entſtanden.

Was für ein „Heinri“ aber der Gründer unſeres Dorfes iſt, läßt ſi nit angeben. Einer der Herren von Sleini iſt es beſtimmt nit geweſen.

Vielleit darf man annehmen, daß es zur Zeit der Herren von Wartenberg entſtand. Dieſe entſtammen dem mätigen Adelsgeſlete der Marquarde, die ſi ſpäter in verſiedene Linien theilten. Glieder dieſer Familie erbauten 1241 die Burg Lämberg (Löwenberg) und 1256 die Stadt Wartenberg, und um dieſelbe Zeit wurde jedenfalls von den Wartenbergern die Burg Tollenſtein erbaut.**) Möglierweiſe iſt in dieſer Zeit oder kurz vorher oder kurz naher au unſer Dorf entſtanden.

Die Wartenberger Johann und Wanek beſaßen bereits 1305 Tetſen und Mitte des 13. Jahrhunderts von da gegen Oſten Ländereien bis hinter Rumburg, Sluenau, Wartenberg, benannt das „Wartenberger Landel“.***) Wanek wurde 1316 Johannes Erbe. Er zog 1337 mit dem König Johann gegen die litthauiſen Heiden. Indemſelben Jahre wurde die Burg Tollenſtein, wele zu einer Raubburg geworden war, von den Städtern geſtürmt, geplündert und in Brand geſtet. Wanek baute ſie von neuem auf. Er ſtarb 1368. Ihn beerbten ſeine Söhne Janko und Beneſ (Wenzel). Leterer übernahm, vielleit in Folge eines Uebereinkommens, den Tollenſtein in Alleinbeſi. Er iſt der erſte urkundli genannte Herr dieſer Burg und wird als ſoler 1396 Wenceslaus de Wartenberg, dominus in Tolsteyn und 1398 dictus de Tolstein bezeinet; der ältere Bruder dagegen 1396 Johannes de Rumburg alias de Wartenberg.*)

Gleizeitig findet ſi au der Theilbeſier der Sluenau-Tollenſteiner Herrſaft die auf Hohnſtein geſeſſene Linie der Berka von der Dauba (Duba) vor. Ihr Ahnherr war Hinko (Hynek) Berka von der Dauba, weler zuerſt 1316 bekannt wird. Derſelbe hinterließ zwei Söhne: Hinko I., weler vom Kaiſer Karl IV. die ſäſiſe Herrſaft Hohnſtein am 16. Auguſt 1353 zu Lehen nahm, und Heinri auf Hauska. Hinko I. ſtarb um 1361. Sein Bruder übernahm die Vormundſaft über die Kinder deſſelben. Von dieſen erhielt Hinko II. Hohnſtein nebſt Sluenau und die Herrſaft Tollenſtein, wele 1398 no den Herren von Wartenberg gehörte, bald na dieſem Jahr; der andere Sohn, ebenfalls Hinko genannt, bekam Leipa. Hinko II. verkaufte einen Theil von Seifhennersdorf an die Brüder Benedict und Wenzel von der Yben (Eibau). Er ſtarb um 1410. – Von ſeinen Söhnen erhielt Hinko III., der Jüngere: Hohnſtein, Antheil von Warnsdorf, Sönau, Nixdorf, Roſenhain, Sirgiswalde, Königswalde, Kaiſerswalde zur Hälfte, Rumburg, Antheile von Georsgwalde, Zeidler, Wölmsdorf, Sluenau zur Hälfte, den böhmiſen Antheil von Seifhennersdorf (Heynirſtorff), den Nixdorfer Wald oberhalb Sebni zur Hälfte, den Persk zur Hälfte, den Poczin und den Spremberger Wald oberhalb Sluenau ganz. Heinri erhielt die Herrſaft Wildenſtein; Johann Sloß Tollenſtein, Sandau, Kamni, Kreibi, ſowie Antheile von Warnsdorf und Seifhennersdorf; Hinko der Aeltere Sarfenſtein; Beneſ die Burg Rathen mit Zubehör nebſt dem übrigen Theile der Sluenau-Rumburger Herrſaft. – Johann ſtarb kinderlos bald na 1424 und vermate den größten Theil ſeiner Güter ſeinem Bruder Heinri auf Wildenſtein, während Burg Tollenſtein und einige Dörfer Hinko III. erhielt. Der Sohn des Beneſ, Albret, erwarb von dieſem die Burg Tollenſtein und war 1444 ſon hiervon Beſier.**) Er wurde aber den 12. Juni 1464 von König Georg auf einem Hofetage zu Prag als Majeſtätsverbreer in die At erklärt und ſeine Beſiungen an Heinri Berka von der Dauba auf Leipa und den Landvogt Jahn von Wartenberg auf Tetſen überlaſſen. Heinri Berka übergab alle ſeine Rete an ſeinen Stiefſohn, den Landvogt. Dieſer ſtarb den 19. November 1464 zu Bauen. Seine zweite Gattin, Katharina von Kunſtat, übernahm für ihre Söhne Chrioph und Siegmund die Verwaltung des väterlien Erbes. Siegmund erhielt Tetſen, Chriſtoph Sluenau-Tollenſtein, Wartenberg, Roll und Dewin.*)

Oben iſt erwähnt worden, daß die Brüder Benedict und Wenzel von der Yben einen Theil von Seifhennersdorf kauften. Auskunft darüber giebt folgende Urkunde:

Wir Benedict von der Yben und Wenczlaw von der Yben gebrudere bekennen und tun kund offenlich mit disem brive, als uns der allerdurchleuchtigiste furste und herre her Wenczlaw, Romischer kunig, zu allen czeiten merer des reichs und kunig zu Beheim, unser liber gnediger herre, das gerichte im Seiffen zu Heinrichsdorff bey Ronberg gelegen mit siben marken czinses und allen anderen zugehorungen, das wir von dem edlen hern Berken vom Hohnstein als ein frey gut gekauft haben, durch unsere bete und dienste willen zu rechtem mannlehen gelihen und gereicht hat als das seine kunigliche majestatbrive, die er uns daruber gegeben hat, eygentlichen awsweisen, also mit wohlbedachtem mute und rechter wissen so haben wir obgenannten Benedict und Wenszlaw gelobt und verheissen, geloben und verheissen mit disem brive, mit unsern guten trewen, fur uns und unsere eliche leibserben, das wir dem egenannten unserm gnedigen herren, kunig Wenczeslawen und seinen nachkomen, kunigen zu Beheim, von dem egenannten gerichte, czinsen und iren zugehorungen dinen wollen und sollen gleich andern mannen in dem Lande zur Syttau gesessen, als das von alders herkomen und gewonheit ist, an alles geverde und argeliste. Und des zu einem waren urkund so hab ich, obgenannter Benedict, mein insigel an diesen brief mit rechter wissen gehangen, der gegeben ist zu Prage des nechsten dinstags nach sant Lorenczentage nachs Cristes geburt, vierzehnhundert jar und dornach in dem fünften jare.

(Original im Böhm. Kronariv Rep. 207.)

Hierna hatten die Herren von der Yben ſi von der Aftervaſallenſaft, in weler ſie bisher zum Herrn von Tollenſtein geſtanden hatten, freigekauft und wollten nun directe Vaſallen des Königs von Böhmen werden. Sie baten daher König Wenzel, ihnen jenen Antheil „zu retem Mannlehen zu leihen und zu reien“. Die Belehnung erfolgte „dur ihre Bitten und Dienſte willen“ jedenfalls zu Prag und dur den König ſelbſt, weler ihnen dahüber einen beſonderen, nit mehr vorhandenen „Majeſtätsbrief“ gab. Dafür ſtellten nun au die Brüder von der Yben die obige Urkunde aus, daß ſie für jenen Antheil von Hennersdorf dem König dienen, d. h. jede Vaſallenpflit leiſten wollten „glei andern Mannen in dem Lande zur Zittau geſeſſen“. Hierdur wurde jener Theil des Dorfes, nämli wahrſeinli der Seifen, von der Herrſaft Tollenſtein für immer abgetrennt und zum Weibild der Stadt Zittau geſlagen und ſo ſammt leterem bald darauf mit den „Landen Budiſſin und Görli“ zu der namaligen Oberlauſi vereinigt.*)

Nun ſteht in Carpzov Ehrentempel II 31: Es weiſet ferner ein Lehnbrief von 1402, daß das Gut Trattlau, gelegen im Lande zu Görli, und welerlei die Güter ſeien, die der Geſtrenge Johann von Gersdorf und Peter von Geißlau verkauft hat, ſind dem Edlen Wenzel von Donyn, Königl. Rath von Wenzel, Römiſen und Böhmiſen Könige ꝛc. ſammt den Niedergeriten in den Seyffen zu Heinrisdurff, gelegen bei Romberg, zu Lehn gegeben worden. – Sollten die Niedergerite ohne einen Antheil am Dorfe verliehen worden ſein ? Und da dieſer Antheil nit von den Herrn Berka von der Duba, ſondern vom König ſelbſt verliehen wurde, ſo war derſelbe ebenfalls Königlies Lehen.

Einen dritten Dorftheil beſaßen aber ſon 1357 die Herren von Maxen, eine meißniſe Familie, auf Großſönau. Es waren zwei Brüder, Hugo und Suler von Maxen.**) Dieſelben hatten das Patronat über die hieſige Kire, und in der Regel war mit dem Patronat au zuglei der Beſi desjenigen Dorftheils verbunden, in welem die Kire lag. No 1419 präſentierten Johann Heinri und Friedemann von Maxen au zu der Pfarrei Seifhennersdorf. 1434 aber that dies mit Haug von Maxen au ein Enderlein (Andreas) von Smoyn. Die Panczer von Smoyn waren eine böhmiſe Familie aus der Gegend von Böhmiſ-Zwiau.***) Da nun aber 1437 Enderlein von Smoyn allein für das hieſige Pfarramt präſentierte, ſo iſt wohl anzunehmen, daß ihm die von Maxen die Collatur und wahrſeinli au den Dorfantheil erſt verpfändeten und dann verkauften. Wie lange die von Smoyn den Dorfantheil beſeſſen haben, iſt nit zu ermitteln geweſen, ebenſowenig, wie lange die von Donyn und die von der Yben ihren Theil inne hatten. – Zum Weibild Zittau gehörten dieſe drei Ortstheile, während das jeige Oberhennersdorf böhmiſ blieb. Es gehörte 1451 dem Crioffel von Hermsdorf. – Das ganze Dorf Hennersdorf aber, alle vier Theile, wurde wieder unter den Herren von Sleini vereinigt.

Nämli oben genannter Chrioph von Wartenberg ſah ſi wegen einer großen Suldenlaſt, wele dur die vielen Kriege, die pratliebende Lebensweiſe und ſtarke Bauluſt entſtanden war, gezwungen, ſeine Herrſaft Tollenſtein zu verkaufen. Er bot ſie den Herzögen Ern und Albret von Saſen um 10 000 Swertgroſen an. Dieſelben übernahmen ſie am 3. December 1471, zahlten aber nur 830 So und au dieſe no ratenweiſe. Hauptmann Chriſtoph von Rumburg mußte die Erbunterthanen an die neuen Herren weiſen.

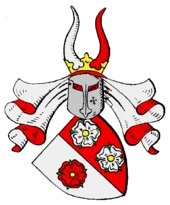

Dur die fortwährenden Streitigkeiten mit den Grenznabarn und das geringe Erträgniß wurde au den Herzögen die Herrſaft bald verleidet. Es fand ſi ein Käufer in Hugold von Sleini auf Kriebſtein, der dieſe Herrſaft für ſeinen Sohn Heinri kaufte. Das Geſlet derer von Schleini war eines der reiſten und angeſehenſten des Meißner Landes. Ihr Wappen beſtand aus einem ſenkret getheilten Silde, in der linken Hälfte auf ſilbernem Grunde eine rote Roſe, in der reten auf rothem Grunde zwei über einander ſtehende ſilberne Roſen; auf dem Silde einen mit zwei Hörnern gezierten Helm.

Bereits am 27. Mai 1481 erfolgte die Ueberweiſung der „ehrbaren Mannſaft“, der Bürger von Sluenau, ſowie ſämmtlier Dorfgemeinſaften an den neuen Herrſaftskäufer. In einem Sreiben vom 7. September 1481 wird erwähnt, daß Tollenſtein nun nit mehr den Herzögen, ſondern dem Obermarſall Hugold von Sleini gehöre. Behufs der Belehnung oder Einlegung der Güter in die Landtafel wieſen die Herzöge unter dem 8. November 1482 ſoglei den Sohn Hugolds, Heinri von Sleini, und „ſeine Brüder“ mit dem Sloß Tollenſtein und Sluenau an den König und die Krone Böhmens. Chriſtoph von Hermsdorf auf Rumburg gerieth jedo bald mit dem neuen Lehnsherrn in Streitigkeiten, ja er verweigerte ihm die Erbhuldigung und verklagte ihn bei dem Gerite vor dem rothen Thurm zu Meißen, mußte ſi aber endli do entſließen, ihm die Lehngüter Rumburg, Ehrenberg und böhmiſ Seifhennersdorf zu verkaufen, und ſo gelangte die lange Zeit verlehnt geweſene Stadt Rumburg wieder an die Herrſaft zurü.*)

Au die Hilfe des Königs Wladislaus II. wurde angerufen. Dieſer entſied laut Urkunde vom 12. Juni 1487, daß die Tollenſteiner und Sluenauer Lehensleute dem Hugold von Sleini Gehorſam zu leiſten hätten, wennglei derſelbe dem böhmiſen Herrenſtande nit angehöre.**) Nadem Hugold von Sleini, 1464—1487 Obermarſall bei Kurfürſt Ernſt und Herzog Albret von Saſen, im Jahre 1489 no in Ungnade gefallen war, weil er na der Herrſaft Hohnſtein ſtrebte, ſtarb er 1490.***)

Sein Erbe trat ſein Sohn Heinri von Sleini an. Au dieſer war frühzeitig in die Dienſte Herzog Albrets getreten. Er war 1472—1486 Vogt des Amtes Hohnſtein, begleitete 1476 ſeinen Herrn auf der Reiſe na Jeruſalem, wurde Ritter des heiligen Grabes, darauf Rath, aber Obermarſall am Hofe zu Dresden, in weler Stellung er au na Albrets Tode (1500) unter deſſen Sohn, Herzog Georg dem Bärtigen, verblieb.†) Er erweiterte ſeine Beſiungen beträtli. Herzog Georg verlieh ihm um 1500 zum Dank, weil Heinri für ihn Barbara, die Toter Herzog Caſimirs von Polen, 1496 geworben hatte, das 6½ Quadratmeilen große und 5 Städte und 49 Dorfſaften umfaſſende Amt Hohnſtein. Vom König Wladislaus von Böhmen erhielt er 1513 die Herrſaft Pulsni. Ferner kamen Eibau und Seifhennersdorf in ſeinen Beſi. Dazu erwarb wahrſeinli er ſon das Gut Ebersba mit dem Gersdorfer Walde und das angrenzende Niederleutersdorf.

So beſaß Heinri ungefähr 13½ Quadratmeilen, davon 2 in der Oberlauſi lagen, die 1551 mit zwei Ritterpferden belegt wurden, nämli Eibau, Seifhennersdorf, Ebersba mit Gersdorf, Niederleutersdorf und Antheile von Oderwi. Er war Geritsherr über 160 Kirſpiele.

Bereits 1484 erhielt Hugold von Wladislaus für ſi und ſeine Söhne die Erlaubniß, allerlei Bergwerk auf ihren Gründen der Herrſaft Tollenſtein und Sluenau zu bauen. 1509 wurde Heinri ebenfalls die Bergwerksbefreiung auf ſeinen Gütern für 10 Jahre comfirmiert.††)

Heinri ſtarb erblindet am 14. Januar 1518 zu Meißen bei ſeinem Sohne Ernſt, dem Domprobſt, und wurde im Kloſter Altzelle bei Noſſen beigeſet.

Es überlebten den Vater fünf Töter: Eliſabeth, ſeit 1506 Nonne in Freiberg, Anna, verheirathet an Georg, Freiherrn von Tautenburg, Brigitte, vermählt mit von Sönburg, Katharina, Gemahlin eines Herrn von Dohna, Magdalene, wele ledig blieb, und fünf Söhne: Ernſt, Wolf, Chriſtoph, Hans, Georg. Dieſe Söhne erklärten mit Urkunde vom 5. October 1518, daß ſie das Lehen Tollenſtein mit Zubehör na dem Tode ihres Vaters übernommen hätten.*) Sie verkauften 1523 die Herrſaft Pulsni an die Brüder Balthaſar, Hans, Kaſpar und Euſtaius von Slieben und 1524 die Hohnſteiner Pflege an Ernſt von Sönburg zu Glauau und Waldenburg. Ohne Erben ſtarben 1524 Wolf, 1526 Chriſtoph, 1527 Hans. Als 1527 dem neuen König von Böhmen die Lehensangelobung erneuert wurde, waren Ern und Georg alleinige Beſier der väterlien Herrſaften. Eine Vergrößerung derſelben erwirkten ſie wohl nit, waren aber dagegen beſtrebt, dieſelben na Kräften zu verbeſſern und zu ſiern. Sie erwirkten zunäſt, daß ihnen das Kloſter Altzelle die Herrſaft Loboſi, die bisher Pfandbeſi geweſen, erbli verkaufte. Georg ſete es ſpäter beim Kaiſer Ferdinand dur, daß dieſer ihm die Lehensherrſaft Tollenſtein in Jahre 1528 zu freivererbliem Beſie überließ.**)

Ernſt hatte ſi dem geiſtlien Stande gewidmet. Er wurde 1504 Kanonikus zu Prag, 1511 Domprobſt daſelbſt, 1514 Domprobſt zu Meißen und ſeit 1524 naweisli Adminiſtrator des Prager Erzbisthums. Das beginnende Lutherthum fand in ihm einen entſiedenen Gegner. Er disputierte ſelbſt vor dem Herzog mit dem Wittenberger Reformator, und ſeinem Einfluſſe ſrieb man es zu, daß Georg bis zu ſeinem Tode (1539) katholiſ blieb. Aber tro ſeiner hohen Stellung und ungeatet ſeines Eifers gelang es ihm nit, die Ausbreitung des Proteſtantismus auf ſeinen eigenen Gütern zu verhindern. Seit 1539 war er abweſelnd in Prag und auf dem Sloſſe zu Rumburg, bis er ſi 1542 ganz na Rumburg zurüzog. Er ſtarb am 6. Februar 1548 und wurde in der Stadtkire zu Sluenau beigeſet.***)

Nun war Georg von Sleini alleiniger Beſier der ausgedehneten Herrſaft. Er erbaute um 1520 die hieſige Große oder Steinmühle. Zu ſeiner Zeit ſtanden die Obergerite über unſeren Ort der Stadt Zittau zu. Denn bis Ende des 15. Jahrhunderts ſon hatte die Stadt Zittau na und na nit nur die Erbgerite in der Stadt, ſondern au die Landvogtei über das ganze Weibild mit allen Einkünften und Befugniſſen an ſi gebrat.*) Als daher 1530 Laurenz Knoblos Diener aus Warnsdorf im Kretſam zu Seifhennersdorf einen Anderen erſlagen hatte und von Georg aus dem Gefängniß genommen und Dienſtag na Jakobi na Sluenau zur Beſtrafung abgeführt worden war, ſo that der Rath zu Zittau den Riter und die Söppen zu Seifhennersdorf in die At. Au führte er beim Landvogt Zdislaw Berka von der Duba in Bauen Klage. Dur deſſen Bemühungen kam 1531 ein Verglei zu Stande. Die Herren von Sleini mußten den Mörder wieder hierher bringen und vor den Abgeordneten von Land und Städten den Zittauern übergeben. Er wurde na Zittau abgeführt und ſaß dort gefangen, bis er vom Landvogt ausgebeten wurde. Die At wurde wieder aufgehoben. „Wobey denn als etwas beſonders anzumerken, daß damals zu Hennersdorf in Seyffen eine Gewohnheit geweſen, wenn eine Mordthat vorgegangen, hat die Gemeinde alsbald den Obergeriten in Zittau 3 Sillinge in einem neuen Beutel überbringen müſſen, zum Zeien der Unterthänigkeit, und daß Riter und Söppen den Todten heben mögen.“**)

Georg war ſeinen Unterthanen ein milder und wohlwollender Herr, der ſeinen Städten und Dörfern Privilegien und Gereſame ertheilte, neue Ortſaften begründete und Vorwerke, Süttgüter und Mühlen auf ſeiner Herrſaft erbauen ließ. Da auf ſeinen Beſiungen Bergbau betrieben wurde, gründete er das Städten Sanct Georgenthal dort, wo 32 Bergknappen nördli vom Sloſſe am Abhange der kahlen Haide (Kreuzberg) Erz gruben.***) An einem der Fenſterſtöe nördli des halbrunden Thurmes auf der Ruine Tollenſtein ſoll die Inſrift gefunden worden ſein:

Yürg heiss ich und schau ins Thal,

Das Stadl soll heissen Yürgenthal.

Der Bau wurde laut Pfarrgedenkbu im Jahre 1548 begonnen und 1553 vollendet.†)

Um die Einkünfte ſeiner Güter zu erhöhen, führte er eine Zollordnung ein. Verzollt wurden: Holzaſe, Pe, Salz, Leinwand, Tu, Pferde, Safe, Sweine, Wagen, Eiſen, Holzwerk, Bier, Wein, Hopfen, Malz, Heringe, Karpfen, gedörrte Fiſe, Honig, Butter, Was, Weinſtein, Flas, Leder, Seibenglas, gläſerne Trinkgeſirre u. a. m. Und zwiſen allen dieſen Dingen findet ſi au der Zoll für eine eigenthümlie Waare: der Judenzoll: Ein jeder Jude einen halben weißen Groſen, ſo oft er durzieht, das iſt hin und wieder.*)

Unter ihm drang die Reformation von zwei Seiten gegen ſein Gebiet vor, von Meißen und von Zittau her. Georg war dur Rüſitnahme auf ſeinen Bruder, den Domprobſt Ernſt, gezwungen, dieſem Vordringen zu wehren. So wies er, als Sebni 1539 evangeliſ geworden war, die bis zu dieſem Jahre dorthin eingepfarrten Dörfer Wölmsdorf und Einſiedel mit Neudörfel an die Pfarrer zu Sönau und Lobendau. No 1546 ließ er den lutheriſen Prediger Merten aus Spikunnersdorf, der in ſeiner Filiale zu Leutersdorf, deſſen Niederdorf ja den Sleiniern gehörte, das Evangelium gepredigt hatte, feſtnehmen und vier Woen lang in Rumburg gefangen halten, während die Bewohner von Niederleutersdorf ihren Zehent fortan na Eibau zu entriten hatten, ſtatt wie bisher na Spikunnersdorf. In Warnsdorf fanden ſi ſon 1521 Anhänger Luthers, 1535 wa es ganz evangeliſ. Der katholiſe Pfarrer Miael Baude verheirathete ſi mit Veronica N. N. und trat zur Lehre Luthers über. 1550 war Georg Berndt aus Seifhennersdorf evangeliſer Prediger in Warnsdorf. In Rumburg war ſon 1527 ein proteſtantiſer Prediger.**) Die Lehre Luthers ſritt ſo raſ vorwärts, daß ſi Georg bereits 1555 vor dem Erzherzog Ferdinand deshalb verantworten mußte. Am 25. Januar frug er deshalb an, ob er, da ſeine Prieſter zu verſiedenen Bisthümern gehörten, alle oder nur einige ſtellen müßte.***)

1539 erließ Georg au eine Polizeiordnung für ſeine Herrſaften, eine „Ordnung der Gebote und Verbot.“†) Darin mahnt er, vor allen Dingen Gott dem Allmätigen zu dienen und ſein Rei vor allen Dingen zu ſuen und ſeine Gebote unverbrüli ſtets zu halten und ſi ſeiner Pfarrkire zu befleißigen, au die Feſte Jeſu Chriſti, Mariä, ſeiner howürdigen Mutter, die Feſte aller Apoſtel und den Sonntag ganz heilig zu feiern „bei Strof des Herrn“. Die Unterthanen ſollen ſi in allen Dienſten gehorſam und willig finden laſſen, ſollen die Gerite mit Wort und Werken ſtärken helfen und in allen Geritsfällen Beiſtand leiſten. Sie ſollen die Hofedienſte gehorſam thun, mit Sonnenaufgang Sommers zwiſen 4 und 5 anfangen, die Mittagsſtunde bequemli halten, Namittags um die erſte Stunde wieder anſpannen und um die ſiebente ablaſſen. Verboten iſt alle Zauberei, Mißbrau, Argwohn, teufliſes Beginnen, unriſtlies Vornehmen mit Worten oder Werken, alle Aufläufe, Zetergeſrei, Wegelagerung, Friedensbru, Unzut und Ehebru, au das betrügeriſe Spiel, ſonderli bei Nat, ebenſo das lange Sien im Wirthshaus. Jeder ſoll ſi ritiger Ellen, Gewite und Weifen befleißigen. Hat Jemand eine Waare zu verkaufen, ſo hat er ſie auf den Woenmarkt zu bringen. Wer ein junges Fohlen im Lande auszieht, ſoll es dem Herrn zum Kauf anbieten. Niemand ſoll ſi aus dieſer Herrſaft unter andere Herren wenden, außer mit Wiſſen des Herrn. Au ſoll ſi kein Kind ohne Wiſſen der Eltern mit einem andern im Geheimen verloben oder dur Eheverſpreen verbinden.

Als Bevollmätigten oder Hauptmann hatte Georg ſon im Jahre 1530 Anton von Uetri beſtellt, der zu Hainſpa wohnte und von da aus die Retspflege in der Sluenauer und Tollenſteinſen Herrſaft leitete. „Ao. 1560 am Montage na Petri und Pauli iſt auf Befehl des Wohlgeb. Herrn George von Sleini auf Tollenſtein und Sluenau dur Antonium von Uetri, zu Sluenau und Rumburg Hauptmann, zwiſen H. Johann Geblern, der Zeit Pfarrherr in Niederhennersdorf an einem, und George Müllern, ſeinem Wiedemuthmanne, am andern Theil der Wiedemuthdienſte halber ein Vertrag gemat worden“.

In ſeinen leten Jahren zog Georg von dem rauhen und zugigen Tollenſtein na dem Sloſſe in Rumburg. Dort ſtarb er am 27. September 1565. Er wurde in der Stadtkire beigeſetzt.

Georg von Sleini hinterließ eine Wittwe, Johanna von Lobkowi und 4 Söhne: Heinri, Ernſt, Hans, Hugold, au eine Toter Dorothea, verheiratet mit Jakob von Haugwi. Von dieſen erhielt am 13. Mai 1566 na im Jahre 1562 den 21. Januar getroffener väterlier Beſtimmung*) Heinri die Herrſaft Tollenſtein, weler die Städte Rumburg und Georgenthal und die Dörfer Warnsdorf, Niederehrenberg, Oberhennersdorf, Leutersdorf, Ober- und Niedergrund, Sneendorf, Tollendorf, Sönlinde, Neudorf, Sörnborn, ſowie die in der Lauſi gelegenen Dörfer Seifhennersdorf und Eibau und der bei Gersdorf liegende Wald zugehörten. Für die Lauſier Güter mußte er na einem Muſterregiſter damaliger Zeit ein Ritterpferd ſtellen.*) Er war ein ſehr kirli geſinnter Herr und jedenfalls der evangeliſen Sae nit abgeneigt. In einer alten Handſrift ſteht, daß an einem zerſellten Stein über dem hieſigen Kirhofsthor gegen die Aue zu no ſo viel zu leſen war: Anno 1566 den 26 Juny Montags na Johanni Tag. . Herr Heinrich von Schleinitz, Antonius von Uechtritz Hauptmann, Miael B … Pfarrer, Hans Engelmann Riter hat Simon Huettig zu Erbauung des Thores geſenket 10 So Geldes. Gotte zu Ehren, Ihme zum Gedätnuß.

Heinri gerieth tief in Sulden, weshalb er gezwungen war, ſeine Beſiungen zu verkaufen. Als 1570 ſeine Sulden 64,000 So Meißniſ überſtiegen, verkaufte er Warnsdorf an Hans Leimar und deſſen Vetter Hans Friedri Leimar und am 20. September dieſes Jahren „damit hierdur der H. Heinri v. Sleini von ſeinen Gläubigern Frieden haben möge und von ihnen ferner nit beſwert werde“ die Herrſaft Tollenſtein mit Ausnahme des Sloſſes an ſeinen Neffen Chrioph von Sleini, Sohn ſeines Bruders Chriſtoph, „Freiherrn von Hainſpa und röm. Majeſtät Hofrath“ für 74,000 So Meißniſ, das So zu 70 Kreuzern, den Kreuzer zu drei weißen Pfennigen gerenet. Das Sloß Tollenſtein kam ſpäter ebenfalls in Chriſtophs Hände. Vom ſpäteren Leben Heinris iſt nits bekannt. Im Jahre 1587 war er bereits geſtorben mit Hinterlaſſung zweier unmündiger Töter: Anna Maria und Crescentia.**)

Chriſtoph von Sleini hat „wegen ſeiner Gottesfurt, Gutthätigkeit gegen das Predigtamt, Gelindigkeit gegen ſeine Unterthanen einen immerwährenden Naruhm erworben“. An der hieſiegen, mit Eiſenſienen belegten Sakriſteithüre ſtand:

Die Thüre ist allenthalben verfertiget

1576.

Symbolum Christophori a Schleinitz,

Deum et virtutem sequar.

Deutſ:

Gott und die Tugent iſt mein Ziel.

Von ſeiner Menſenfreundlikeit erzählt folgende Ueberlieferung: Als er einſt das Dorf auf- und abreitet, ſo wird er im Oberdorfe etlie Kinder vor einer Hausthür gewahr, wele ſehr ärmlies liebes Brod eſſen. Deswegen hält er Nafrage und bekommt von den Eltern zur Antwort, daß ſie es wegen der kalten, naſſen und holiegenden Felder nit anders haben könnten. So ſet er das Bauergut, das bis dahin zu einer ganzen Hufe gerenet worden war, auf eine halbe Hufe herab. (Dieſes Gut iſt namals getheilt worden. Es iſt das jeige Bauergut Nummer 362 und die Gartennahrung 363).

Unter ihm wurde die Pfarrwiedemuth in einen beſſern Stand geſet und ſind vermuthli anſtatt des beſwerlien, jet nit mehr näher anzugebenden Beigutes, das damals zur Pfarre gehörte, die Wieſen auf dem Halbendorfe nebſt dem Bawaſſer dazu geſlagen worden. Er mate ſi aber vorzügli au dur folgende edle Handlung um Seifhennersdorf verdient: Er überließ 1579 der Kire unter dem Pfarrer Kaſpar Seidenſwanz eine Stree Wald zum Eigenthum, wele der Kiren- oder Pfarrlehnbuſ heißt. Dieſe Senkung hatte nit nur den Nuen, daß die Kire zu ihren Reparaturen kein Holz erkaufen durfte und die Pfarrer ihr benöthigtes Brennholz unentgeltli aus dem Buſe nehmen konnten, ſondern ſie wurde na mehr als 200 Jahren erſt in ihrer wohlthätigen Größe erkannt. Wie hätte bei den erhöhten Holzpreiſen der Bau einer neuen Kire ſo glüli vollendet werden können, wenn nit ein Edler der Vorzeit ſeine väterlie Sorge für die Nawelt ſo rühmli gezeigt und dadur ein bleibendes Denkmal ſeines guten Herzens geſtiftet hätte ?*) Chriſtophs Wappen befand ſi in der ſogen. Herrenſtube der alten Kire und iſt beim Einreißen derſelben mit zerſtört worden.

Er ſoll ein großer Liebhaber des Bauens geweſen ſein, da er auf ſeiner Herrſaft da und dort Vorwerke und andere Gebäude aufgeführt hat. Er erweiterte das Dorf Tollenſtein, oder wie es bis Mitte des 17. Jahrhunderts hieß, „Tollendorf“, beträtli, indem er 1571 den unter ſeinem Sloſſe gelegenen Meierhof in Gärten theilte und dieſe gegen geringe Entſädigung neuen Anſiedlern, namentli au Bergleuten, überließ.

Aber au an ihn trat die Noth heran und zwang ihn, ein Gut na dem andern zu veräußern. Das Dorf Wehrsdorf ging 1572 käufli an Georg von Berbisdorf auf Neutollſpa über. Sonntag na Lätare, den 7. März 1573 verkaufte er „ein Stukh“ ſeines Erbguttes von der Herrſaft Tollenſtein „Herrn Heinrien und Herrn Abrahamen gebrüdern von Wartenbergk“ nemlien die Dorfſaften Sönlinda mit dem Kirlehn und dritten Theile des Zolles daſelbſten „jehrlien einkommende“, Sönbuel, Neudorffel ſambt einem gutte und elien im Obergrunde um 15 000 So*).

Vor 1576 verkaufte er Eibau an Joaim von Milde, Bürgermeiſter von Zittau, und den 15. Mai 1576 an denſelben au Niederleutersdorf mit 19 angeſeſſenen Unterthanen und allen Hausleuten um 1000 Thaler. Nur der Tei über dem Niederhennersdorfer großen Teie war nebſt angrenzendem Wieſenwas vom Verkauf ausgeſloſſen. Dieſes Stü ſammt den Wieſen und Steinen kaufte Milde erſt am 23. April 1584 für 400 Thaler.

Seifhennersdorf wurde am 25. Juni 1584 für 16 000 Thaler und 100 ungariſe Gulden zur Verehrung an den Stadtrath zu Zittau überlaſſen. Die hierüber aufgeſete Urkunde iſt wie mane andere au vom Bruder Chriſtophs, Hans Haubold von Sleini, mit unterzeinet. Derſelbe ſeint ſona Mitbeſier der Herrſaft geweſen zu ſein. Die Verkaufsurkunde lautet:

I Chriſtoph von Sleini auf Tollenſtein und Rumburg bekenne vor mi, meine Erben, Erbnehmende und Mitbelehnten, daß i mit wohlbedatem Muthe, redlien Weſen, und zeitliem Rathe, mein Dorf Niederhennersdorf ſammt den Seiffen, wie ſoles in ſeinen alten Rainen, Grenzen und Laten gelegen, mit allen deſſelben Ein- und Zugehörungen, mit der Mannſaft und Unterthanen, Kirlehn, mit Erb- und Obergeriten, Zinſen, Dienſten, Wieſen, Tei- und Teiſtätten, Bäen und Wäldern, Fiſereyen, Waßer und Waßerläuften, Mühl und Mühlſtätten, Kretſam, Weid- und Huthungen, Sträuern und Püſen, ſambt allen andern Nuungen, Ein- und Zubehörungen, Reten und Herrlikeiten, nits hiervon ausgeſloſſen, allermaßen, wie i und meine Vorfahren, von Alters inne gehabt, genoßen und gebrauet, au des beſiegelte Urbare Regiſter ausweiſet und beſaget: Dem Ehrenveen, Ehrbaren und Wohlweiſen Bürgermeiern und Rathmannen der Stadt Zittau, und ganzen Gemeine daſelbſt, in einem erblien, beſtändigen unwiderruflien, und zu ewigen Zeiten währendem Kauffe lehnsweiſe hinterlaßen und verkauft, um eine genannte Summa Geldes, als nemli Seszehntauſend gute gültiger unverſlagener Thaler, Groſen, und Einhundert Ungariſer Gülden zur Verehrung. Darauf ſie mir alsbald ausgezahlet und verreit Fünftauſend Rthlr., derer i ſie au hiermit quitt, frey, ledig und los ſage, und Fünftauſend Rthlr. zuſammt den Einhundert hungariſer Gülden, bald na der Belehnung und Abtretung des Guthes zu geben zugeſaget. Den hinterſtelligen Reſt, als Sestauſend Thaler auf künftige Walpurgis des fünf und atzigſten Jahres ohne alle Intereße, und Verzug zu erlegen bewilliget. Hierauf ihnen na beſehenen Kauf, und des Königl. Amts Belehnung das Guth Niederhennersdorf ſambt den Seiffen, und die Unterthanen angewieſen, in gewöhnlie Eydespflit, als ihr Eigenthum abtreten, und in ihre, und ihrer Nakommen Poßeß ruhigli geſeet, gereit und geliehen. Ueberreie und trete ihnen au hiermit wißentli und in Kraft dieſes Briefes obberührt Dor Nieder Hennersdorf und Seiffen abe, daſſelbe als ihr wohl erkauftes Gut mit alle ſeinen Reten und Geretigkeiten, In- und Zubehörungen, zu genießen, und zu gebrauen, und damit ihres Gefallens, wie mit ihrem wohlerkauften Gute zu gebrauen, von mir und männigli ungehindert. Und damit vielgemeldter Rath ſeine Nakommen und ganzen Gemeine zu Zittau, das erkaufte Guth Niederhennersdorf ſambt den Seiffen, mit allen obbemeldeten ſeinen Freyheiten und Herrlikeiten, Zu- und Einbehörungen, geruhiglien haben, halten, genießen und gebrauen mögen, als habe i meinen geliebten Herrn Bruder Hanß Haupolden von Sleini vermot, der denn neben mir bewilliget und zugeſagt, mit all’ unſern Vermögen, ſo wie in und außer dieſem Marggrafthum bräuli, zu ſtehen und zu haften, Em. Ehrbaren Rath und Gemeine für männiglies An- und Zuſprüe, von wannen die herkommen, jederzeit zu vertreten und ſadlos zu halten.

Zu Urkund ſteter Veſthaltung haben wir unſere angebohrene Petſaffte daran hengen laſſen, und uns mit eigenen Händen unterſrieben.

Geſehen auf Rumburg den 25. Tag Junii Anno 1584.

Chriſtoph v. Sleini mpp. Hannß Haupold v. Sleini mpp.

(L. S.) (L. S.)

Die Freude der Seifhennersdorfer über den Verkauf ſoll eine große geweſen ſein. Man erzählt, daß viele derſelben, denen die Narit von dem Verkaufe bei ihrer Aerarbeit auf den Rumburger Hofefeldern zu Ohren kam, vor Freuden ſo geſwind mit ihren Pflugſaren na Hauſe geeilt wären, daß ſie unterwegs die Räder verloren und ſi nit einmal bemüht hatten, ſie wieder zu ſuen. Zu dieſer Freude geſellte ſi die Hoffnung, daß ſie nun von ihren beſwerlien Hofedienſten befreit werden würden, wele au in Erfüllung ging.*)

Während Seifhennersdorf ſo vollſtändig zufrieden war, beklagte man es in Rumburg, daß dieſes Gut von der Herrſaft abgetrennt worden war. Ein Rumburger Bürger hat zu erzählen gewußt, daß dem Vermittler des Kaufgeſäfts no innerhalb Jahresfriſt auf der obern Steinbrüe zu Rumburg der Kopf abgeſlagen worden ſei.

Im Jahre 1587 den 25. September verkaufte Chriſtoph unter Zuſtimmung ſeines Bruders Hans Haubold die ganze Herrſaft Tollenſtein-Rumburg an den kaiſerlien Vicekanzler Dr. Georg Mehl von Streli um 51 000 So Meißniſ, obglei dieſelbe zu 60 243 So 47 Groſen abgeſät war. – Chriſtoph ſtarb den 5. März 1601 als Reishofrath. – Hans Haubold und ſeine Neffen Chriſtoph und Hugold, Chriſtophs Söhne, verkauften endli den 19. Juni 1602 au die Herrſaft Hainspa an Radislaus Kinsky von Chinek und Tettau. So war das ehemalige „Sleinier Länden“ zerſtüelt und die einſt ſo reie, mätige Familie von Sleini ſeit 1618 aus der Gegend verſwunden.*)

Seifhennersdorf ſtand alſo nun unter dem Rathe von Zittau. Das Zittauiſe Gebiet ward aber in den oberen und niederen Kreis eingetheilt. Seifhennersdorf gehörte zum oberen Kreiſe. Es wurde, wie Eibau, als Lehnsgut gerenet. Die Inſpektion über die Dörfer war an Rathsmänner vertheilt. Unſer Ort gehörte mit Draußendorf, Kleinſönau und Wittgendorf unter eine Inſpektion. Alle Juſtizſaen gehörten von nun an unter das Stadtgerit.

Mappa Topographica Dominii Rumburg