Die Burg und das Kloster.

3. Die westlichen Bauten.

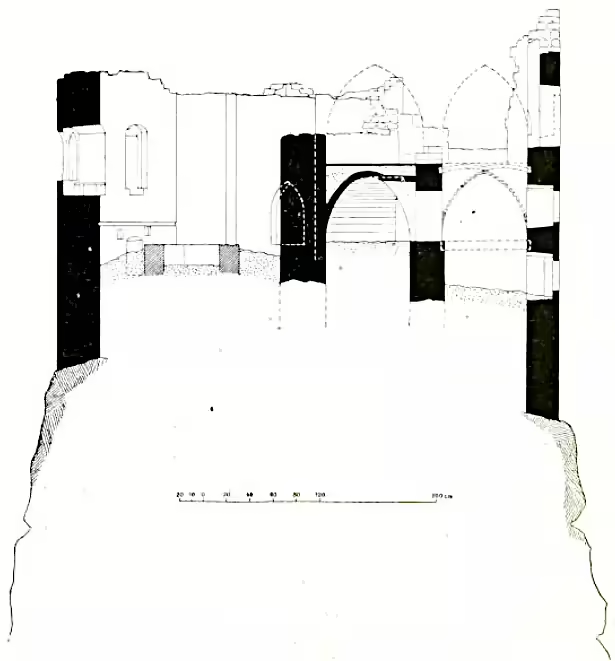

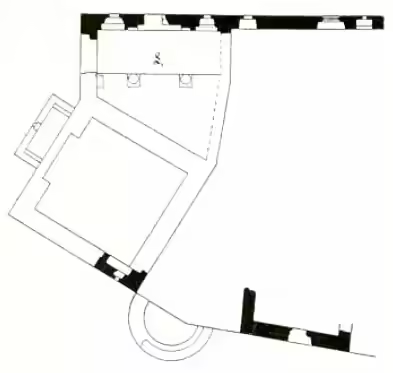

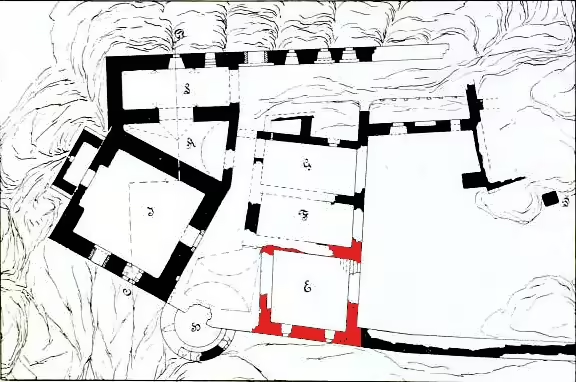

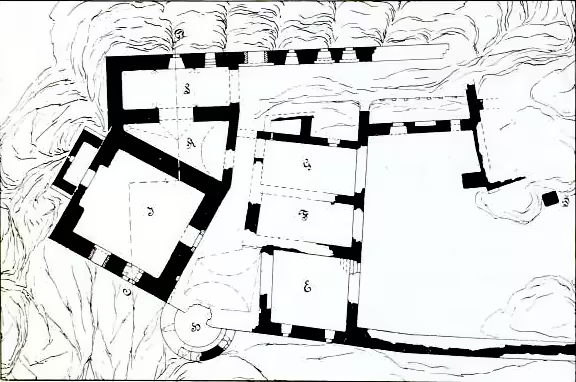

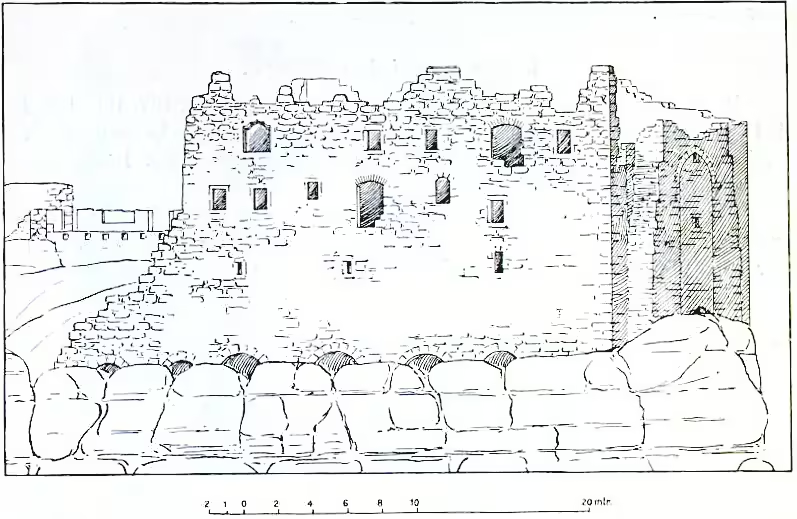

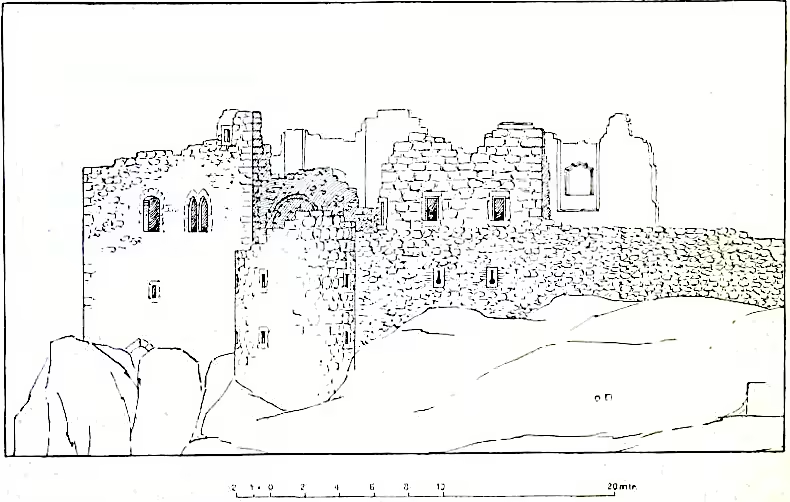

Die Baulichkeiten auf dem westlichen Teile (Fig. 137, 138, 139, 140, 141) des Burgfelsens stehen teils noch in beträchtlicher Höhe aufrecht, teils sind wenigstens ihre Grundmauern bei den für die Zwecke der Inventarisation ausgeführten Grabungen freigelegt worden.

Der besterhaltene Bau (ℑ) ist in dem bekannten Leipaschen Bruchsteinmauerwerk aufgeführt und besitzt eine Grundfläche von 8,₉:9,₁₅ qm. Er wird jetzt für das Museum benutzt. Die Türe in dieses ist neu. In der westlichen Mauer ist ein spitzbogiges Doppelfenster mit reizvoller Fensternische. An den Leibungswänden sind steinerne Bankauflager mit Vertiefungen zum Einlassen der Sitzplatte. Der Pfosten des Doppelfensters ist neuerdings aus Holz ergänzt. Das andere Fenster in dieser Mauer, das ursprünglich wohl ähnlich beschaffen war, wurde zu Mitte des 19. Jahrhunderts umgewandelt.

Ein 12 cm hoher Falz unter diesen Fenstern dient zur Befestigung der Fuſsboden-Dielung. Es fällt auf, daſs unter diesem Falz nur zwei Vertiefungen sichtbar sind, die für Balkenlager gehalten werden können, während weitere Balkenköpfe oder Gewölbeansätze nicht bemerkbar sind.

Im unteren Geschoſs dieses Baues sind Ueberreste der Umfassungen des 1754 hier erbauten Pulverhauses, das beim Museumsbau abgebrochen wurde.

In der nischenartigen Vertiefung der nördlichen Mauer liegt eine spitzbogige Tür, die vom Fuſsboden durchschnitten wird, also einen besonderen Zugang gehabt haben muſs. Der hier nördlich vorgelegte Ausbau zeigt sich wegen seines schlechten, zum Teil fehlenden Anschlusses an den Bau J als später angefügt. Im Innern findet man die Köpfe von drei Balkenlagen, die beiden oberen nur in kaum 2 m Abstand. Die spitzbogige Tür wird von einer dieser Balkenlagen durchschnitten; ein Balkenkopf ist sogar in einem Gewändequader der Türr eingelassen. Ueber dieser Balkenlage liegt eine Dielungsnut. Die nördliche Auſsenmauer des Anbaues bildet eine von unten aus regelmäſsig in Quadern ausgeführte spitzbogige Blende, die mit Bruchsteinen zugesetzt ist; nur unten über dem Felsen ist eine Oeffnung gelassen.

Die Bestimmung dieses Anbaues ist nicht klar. Am nächsten liegt die Annahme, daſs er eine Abortanlage gewesen sei.

Von einem oberen Geschoſs des Museumsbaues steht noch ein kleines rechteckiges Fenster mit innerer und äuſserer Kehle.

Unter stumpfem Winkel stöſst an diesen Bau das sogenannte Kaiserhaus (L), jene langgestreckte Ruine am Nordabhange des Felsens. Trotz des sehr ungleichen und zum Teil wilden Mauerwerks läſst sich doch, im Gegensatz zu den Leipaschen Bauten, das Bestreben erkennen, schichtweise und mit gröſseren annähernd regelmäſsigen Quadern zu bauen. Der Bau ist bis an die äuſserste Grenze der Sandsteinfelsen vorgerückt, deren Spalten mit Flachbögen überbrückt sind. Diese Front nach dem Hausgrund zu steht in einer Ausdehung von 25 m noch drei Geschoſs hoch aufrecht. Die Fensteröffnungen sind sehr ungleich verteilt, klein und unansehnlich, bis auf eins im obersten Geschoſs mit Vorhangbogen und (jetzt herausgebrochenem) Mittelpfosten. Die ursprüngliche Höhe des Gebäudes ist bestimmt durch ein noch an Ort und Stelle liegendes Simsstück, das miit Platte, Schräge und Kehle profiliert ist. Ein Eckstück mit ebensolchem Profil wurde im Schutt vor der Ruine ausgegraben.

Vom Untergeschoſs ist noch ein schmaler rechteckiger Raum erhalten. Darüber die Köpfe einer Balkenlage und der ehemals mit drei Kreuzgewölben überdeckte Raum L. Die Anfänge der Rippen sind noch vorhanden; sie sind aus Formziegeln mit dem Profil wie Fig. 142 ausgeführt. Hiermit durch eine rundbogige Oeffnung verbunden ist das dunkle, kellerartige, spitz zulaufende Gewölbe K. Die Wölblinie in diesem Raum ist vorn halbkreisförmig und geht nach hinten allmählich in den Spitzbogen über.

Ueber diesen beiden Räumen (Fig. 141) liegt der einst gleichfalls gewölbte Saal L. Die Gewölbe, deren Ansätze an der Auſsenmauer noch zu sehen sind, wurden von zwei kurzen achteckigen Pfeilern getragen. Am Fuſse der Pfeiler ist ein bankartiger Sockel aus Ziegelmauerwerk. Die Gewölbe müssen dieselben Ziegelrippen gehabt haben, wie die des unteren Raumes, da sich zahlreiche ebensolche Formsteine im Schutt über dem Fuſsboden fanden. Das gleiche Profil zeigen die Rippen der Gewölbe vor der Kirche und der Empore; sie gehören, wie dort weiter auszuführen ist, der Wende des 15. Jahrhunderts an. Der Fuſsboden dieses Saales war mit dünnen Bruchsteinplatten bedeckt und ist teilweise noch erhalten.

Der am entgegengesetzten Ende des Kaiserhauses auf die lange Frontmauer zuführende Mauerrest wird den Abschluſs dieses Gebäudes gebildet haben, da das Zurücktreten der Felsen eine weitere Fortsetzujng der Mauer in derselben Hlucht ausschloſs.

Wie der Bau nach der Innenseite der Burg beschaffen war, ist nicht mehr festzustellen. Doch scheint die in geringer Höhe erhaltene Mauer mit Tür, Nische und Fenster (?) in der Nähe des Burghofes eine innere Mauer gewesen zu sein, während ein Rest der Hoffront wohl in dem sonst unerklärlichen Mauerblock in der Nähe der Säule D gesehen werden muſs.

Vor Museum und Kaiserhaus lagen noch drei Räume E, F, G, von denen nur noch der eine (E), dessen Auſsenseite auf der Burgmauer steht, in Geschoſshöhe erhalten ist. Wie der Wechsel in der Mauertechnik zeigt, ist dieses Haus erst später auf die Leipasche Mauer gesetzt, vermutlich gleichzeitig mit der Errichtung des Kaiserhauses, dessen Mauerwerk ähnlich beschaffen ist. Auch das erhaltene Simsstück hat, soviel erkennbar, das gleiche Profil und liegt nur unbedeutend tiefer wie der Sims auf dem Kaiserhaus. In der Auſsenmauer sind Rüstlöcher. In einem derselben wurde vor einigen Jahren noch ein Stück verkohltes Holz gefunden, das jetzt im Museum verwahrt wird. Unter den beiden Fenstern liegen zwei später eingesetzte Schlüsselscharten mit vertikaler Schlitz- und Kreisöffnung. Von der Hofseite aus führt eine Treppe in den jetzt verschütteten Keller.

An dem Mauerreste des angrenzenden schmalen Raumes F ist ein Gewölbefalz. Aus dem Raume G führt eine kleine ruſsgeschwärzte Kaminöffnung in einen geräumigen Rauchfang. Die in derselben Mauer befindliche Tür hat Gewände aus Formziegeln mit abgekanteter Ecke.

Auch der Raum zwischen Museum und dem Hause E war überwölbt, wie die beiderseitigen Falze andeuten.

Hier ist der halbrunde Turm H in der Hussitenzeit zur Bestreichung der Facen in mangelhaftem Anschluſs an die Burgmauer vorgebaut. Er steht noch zwei Geschoſs hoch; auf ein drittes deutet eine über dem zweiten liegende Sohlbank. Seine Schieſsscharten sind ihrer Form nach für Feuerwaffen eingerichtet.

Die Burgringmauer hinter diesem Turm liegt in Trümmern. Eine spitzbogige Tür führt vom Innern aus in einen tonnengewölbten Keller, dessen hintere Abschluſswand erst vom Museumsbau herrührt; der Keller soll sich früher noch weiter erstreckt haben.

Die den nördlichen Teil des Klostergebietes bedeckenden Ruinen müssen ein zusammenhängendes Gebäude gebildet haben, so daſs für den Burghof nur eine verhältnismäſsig kleine Grundfläche blieb. Bei den kürzlich ausgeführten Grabungen stellte man fest, daſs früher der zu diesem Zwecke eingeebnete Felsen die Gleich des Burghofes bildete; und zwar etwa ½ bis 1 m unter dem heutigen Boden.

[nach Angaben der „Beschreibenden Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen.“

29. H.: Amtshauptmannschaft Zittau. 1906.]

Einen sehr schönen Eindruck kann man sich durch die Panoramaaufnahmen verschaffen bei: www.panoramaburgen.de