Die Burg und das Kloster.

2. Die Tore.

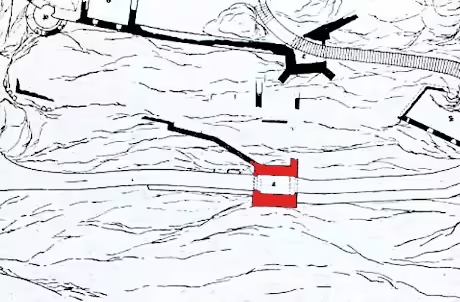

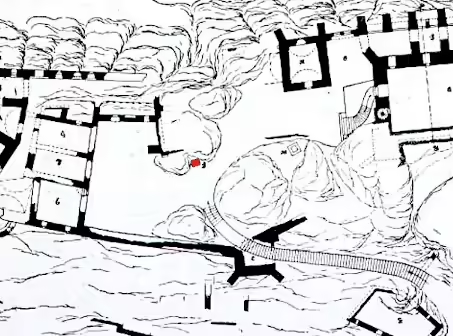

Das äuſsere Tor (Fig. 130, A). Nach Ansicht des Herrn Pastor Sauppe ist dies das zweite Tor, da das erste beim Bau der Dorfkirche abgetragen worden sein soll. Es steht noch in rund 7 m Höhe aufrecht und ist in umregelmäſsiger schichtenloser Weise aus kleinen Bruchsteinen gemauert; nur die Ecken sind aus bearbeiteten Quadern ausgeführt. Die äuſsere Toröffnung ist in neuerer Zeit in Ziegeln rundbogig hergestellt, der Entlastungsbogen dahinter erst in jüngster Zeit ausgeführt. Dagegen zeigt das innere Tor noch den urspünglichen Spitzbogen mit äuſserer Abfasung. Eine verhältnismäſsig getreue Abbildung der Ruinen, datiert 1738 (in der Sammlung Moschkau), zeigt das Tor noch mit einem oberen Fenstergeschoſs. Links vor dem Tore sind zwei in den Felsen gehauene Bänke für die Torhüter. Die Zwingermauer, die sich an das Tor anschlieſst, ist laut Inschrift 1824 erneuert worden.

Nach Durchschreiten des Tores sieht man links mehrere in den Felsen gespitzte Balkenlager, die auf einen hier befindlichen Schuppen oder Stall deuten.

An der nächsten Wegbiegung steht ein in Ruinen liegendes längliches fünfeckiges Gebäude zweifelhaften Zweckes, das sogenannte Scheiderstübchen (Fig. 130, B). Das Mauerwerk besteht aus sehr ungleichen, zum Teil auffallend groſsen Quadern in angestrebter Schichtung. Der untere Teil der östlichen Mauer ist durch eine schräge Abgleichungsfuge von dem oberen getrennt, vielleicht von einer älteren Mauer herrührend. Die Tür liegt an der Schmalseite, der Wegbiegung zugekehrt, mit scheitrechtem Sturz und breiter, hoch ansetzender Abfasung. Im Innern liegen in 2½ m Höhe Auflager einer Stockwerks-Balkenlage. Reste einer Zwischenmauer wurden nicht gefunden. Was als solche angesehen wurde, sind herabgefallene Mauerblöcke.

Vor diesem Hause erweitert sich der Weg zu einem kleinen dreieckigen Platze, an dessen äuſserster Spitze über schroffem Abhange zwei ovale Nischen in den Felsen gehauen sind, sogenannte Hundeparchen, Hundezwinger; vielleicht dienten sie aber auch als Wächtersitze, da dieser Punkt zu einem Auslug ganz besonders geeignet ist.

An derselben Felswand sind eine Reihe Sparrenauflager vom Dache eines ehemaligen untergeordneten Baues. Weiter oben ist eine kleine Nische mit Kreuz darüber. Darunter an den Felsen anschlieſsend der Rest einer Mauer, vielleicht von einer nochmaligen Absperrung des Aufstiegs.

Von hier aus führt der jetzt von der Schwertseite bestrichene Aufstieg über in den Felsen gearbeitete Stufen. Die Lager der alten Stufen ist noch ca. 30 cm über den jetzigen schmäleren zu erkennen. Diese sind also nachträglich durch Vertiefen ausgebessert worden. Man gelangt in nordwestlicher Richtung zum

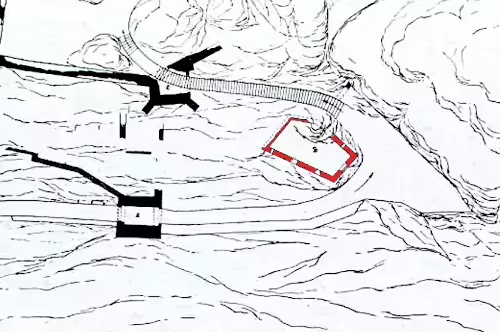

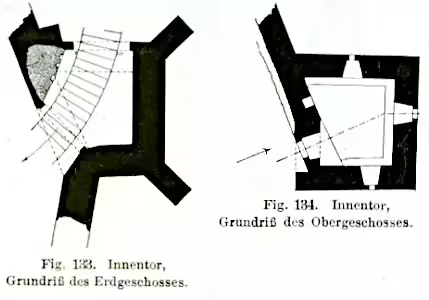

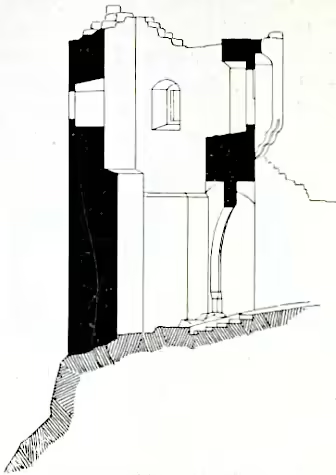

Inneren Tor (Fig. 133, 134, 135, 136). Dies ist, abgesehen von den Ecken, in dem öfters erwähnten ungleichmäſsigen und schichtenlosen Bruchsteinmauerwerk ausgeführt, das die Leipaschen Bauten des Oybin kennzeichnet. Die Strebepfeiler aus bearbeiteten, mit Zangenlöchern versehenen Quadern sind später eingebunden. Das Tor steht mit seiner Innenseite auf der Burgmauer. Da der Aufstieg innerhalb des Tores eine Biegung macht, der die äuſsere und innere Toröffnung folgen, so bilden diese einen spitzen Winkel miteinander, wodurch das Tor seine unregelmäſsige Grundform erhalten hat. Ueberdies ist das innere Tor gerüst schräg in die Maueröffnung gestellt. Die Torbögen sind spitz, abgefast und stehen auf Sockeln mit glatter Schräge. Die rechte Seite der inneren Wandung ist unten aus dem Felsen gearbeitet und zeigt zahlreiche Balkenlager. Ein schmaler Falz liegt links hinter dem äuſseren Türgerüst und könnte auf ein Fallgitter schlieſsen lassen, wenn er sich rechts wiederholte, was nicht der Fall ist; auch zeigt der darüber befindliche Bogen, der offenbar nicht erst später eingezogen ist, nichts, was auf ein solches Gitter deutet. Der Falz war wohl zur Aufnahme einer Bohlenverammelung bestimmt, die durch einen kräftigen Riegel gehalten wurde. Das Riegelloch liegt in halber Höhe des Falzes. Im übrigen entspricht auffallenderweise den zahlreichen starken Riegelköpfen rechts nur ein kleines unbedeutendes Auflager links.

Das Obergeschoſs, dessen Mauern auf drei Seiten 30 bis 40 cm gegen die unteren absetzen, ist noch gröſstenteils erhalten. Auf drei Seiten findet man ein kleines rechteckiges Fenster. Ueber dem inneren Torbogen liegt eine im Halbkreis geschlossene Tür, die mit einer ehemals hier hinaufführenden äuſserlichen Treppe in Beziehung zu bringen ist. Die Tür wird seitlich gedeckt durch einen auf Konsolen ausgekragten Vorsprung der anstoſsenden Turmmauer; ein Bogen verbindet diesen Vorsprung mit der inneren Turmmauer, so daſs die Tür schräg in diesem Bogen steht analog der schrägen Stellung des darunter befindlichen Tores, eine höchst eigenartig und malerisch wirkende Anordnung. Die erwähnte Abbildung von 1738 zeigt noch ein zweites Obergeschoſs.

Im Innern des Turmes über dem Absatz der äuſseren Tormauer befindet sich ein äuſserlich verputzter, in der ganzen Länge der Mauer verlaufender Hohlraum, in dem ein Balken (Verankerungsbalken ?) lag. Darüber in derselben Mauer sind mehrere Rüstlöcher.

Die der Innenseite des Burg zugekehrte Turmmauer ist als Ringmauer in gelicher Richtung ungefähr auf den Kirchturm zu fortgesetzt.

Die auf den Torturm zuführende Burgmauer hat eine Stärke von 180 cm und ist in ihren unteren Teilen in der ganzen Ausdehnung vom Tor bis zum vorspringenden runden Turm noch vorhanden.

Am Felsen rechts neben dem Austritt auf den Burghof ist ein stark verwittertes Wappen. Im Wappenschild ein Z, auf den Besitzer des Oybin seit 1574, die Stadt Zittau, deutend.

Gerade dem Austritt des Torwegs zugekehrt (Fig. 130, D) steht ein rechteckiger Pfeiler mit abgefaster Kanten, jetzt in Felsblöcke eingezwängt, die beim Felssturz von 1681 hierher gerollt sind. Man erkennt noch, daſs der eine von ihnen beim Auffallen eine Kante des Pfeilers beschädigt hat. Der Pfeiler ist von der ehemaligen Sohle an rund 2½ m hoch und von 113:120 cm groſser Grundfläche. Auf drei Seiten sind mehrere Balkenlager, die nur auf der dem Torweg zugekehrten Seite fehlen. Der Zweck dieses Pfeilers ist unklar. Er dürfte Träger eines Heiligenbildes gewesen sein.

[nach Angaben der „Beschreibenden Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen.“

29. H.: Amtshauptmannschaft Zittau. 1906.]

Einen sehr schönen Eindruck kann man sich durch die Panoramaaufnahmen verschaffen bei: www.panoramaburgen.de