Die Kirchenbauten.

Steinmetzzeichen.

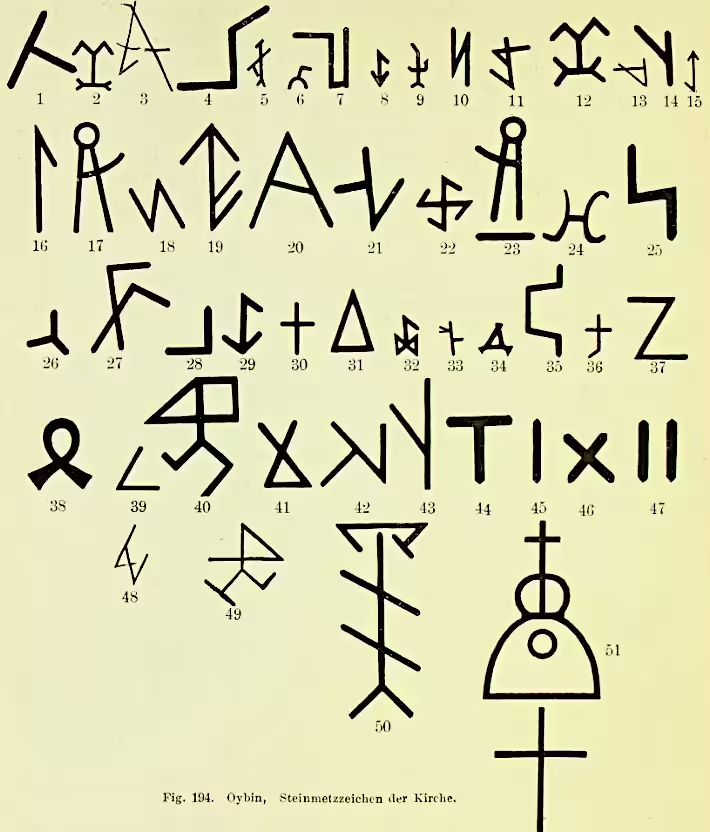

Die groſse Zahl der Zeichen (Fig. 194) ist für den kleinen Bau auffallend. Unter den aufgefundenen sind etwa 50 verschieden.

- Im Chorpolygon, Nordseite.

- Zweimal im linken Gewände des mittleren Chorfensters.

- An der Nordmauer des Chores (verwittert).

- Dreimal im Gewände des Achsenfensters im Chor; an der rechten Polygonstrebe; im Schiff, westlich von der Fenstersohlbank.

- Am südöstlichsten Eckstrebepfeiler.

- Im rechten Bogen des Achsenfensters.

- Im rechten Gewände d. Achsenfenst. im Chor.

- Im rechten Bogen des südlichen Chorpolygonfensters.

- Im rechten Bogen des südlichen Chorpolygonfensters.

- Im linken Gewände des Achsenfensters und im rechten Gewände des nördlichen Polygonfensters.

- Im linken Gewände des mittleren Chorfensters.

- Im linken Gewände des Achsenfensters und im rechten Gewände des nördlichen Polygonfensters am nordöstlichsten Strebepfeiler des Chores.

- Am Chor außen (Südseite).

- Im rechten Gewände des mittleren Chorfensters.

- Am südlichchen Chorpfeiler.

- An der südlichen Mauer des Nebenraumes der Sakristei.

- An der Nordmauer des Chores, in der Sakristei.

- Ueber der Sakristeitüre.

- In der Sakristei, links neben dem Eingang (Formen undeutlich).

- Im Sakristeipolygon links neben dem Altar, am nördlichen Strebepfeiler des Chorpolygons, an der östlichen Polygonstrebe.

- In der Sakristei rechts neben dem Altar, am nordöstlichen Strebepfeiler des Chores.

- Ueber der Sakristeitüre und nördlich über dem Lavabo, am nordöstlichen Strebepfeiler des Chores.

- In der Sakristei und an der Mauer rechts vom Altar.

- Im Schiff, am äußeren Polygon. Wohl dasselbe Zeichen wie 35, die oberen Teile später zugefügt.

- Am nördlichen Strebepfeiler des Chorpolygons, daneben ein Gegenbild, über dem westlichen Kreuzgangbogen, im Innern der westlichen Kreuzgangkapelle neben der westlichen Türe.

- Am Strebepfeiler des Sakristeipolygons, am Zwischenpfeiler des östlichen Joches des Kreuzganges, unter dem schrägen Strebepfeiler daseilbst, am Gewölbeanfang im Keller unter der Sakristei.

- Am südlichen Turmfenster.

- Am südlichen Turmfenster.

- Am südlichen Turmfenster.

- Im unteren Turmfenster (unsicher), im Keller unter der Kirche..

- Im Schiff unter dem linken Triumphbogen.

- Am mittleren nördlichen Schifffenster.

- An einem Gewändeprifil in der Kirche.

- An der nördlichen Schiffmauer.

- An der östlichen Schiffmauer, unter dem Triumphbogen.

- An der Nordwand innen im Schiff.

- An der Westwand innen im Schiff.

- An der Zwischenstrebe im mittelsten Joch des Kreuganges.

- Im Kreuzgang rechts neben der westlichen Tür im westlichen Kapellenraum.

- Im Vorraum zum Keller.

- Im Vorraum zum Keller (ein zweites mal undeutlich).

- Im Keller unter der Kirche, im Keller unter der Sakristei.

- Im Keller unter der Kirche, im Keller unter der Sakristei.

- Wiederholt an der Außenseite der Sakristei, im Keller unter dem Bahrhaus (etwa 12 mal).

- Im Keller unter dem Bahrhaus (5 mal).

- Im Keller unter dem Bahrhaus (8 mal).

- Im Keller unter dem Bahrhaus (mehrfach wiederholt).

- Ueber dem unteren südlichen Turmfenster (verwittert).

- An der Nordmauer im Schiff (verwittert).

- Am Fels links über dem Durchgang zum Weg hinter der Kirche.

- Am Fels unter der „Raubschloß“-Mauer.

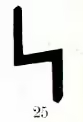

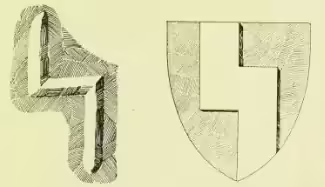

Von besonderem Interesse ist das Zeichen Fig. 194, Nr. 25. Es kommt vor: 1. an der Innenseite der Nordmauer im Schiff (unzugänglich und nicht mehr scharf); 2. äuſserlich an der nördlichen Strebe des Chorpolygons; 3. im Innern des westlichen Kapellenraumes links neben der westlichen Tür, hier besonders scharf erhalten (Fig. 195). Es entspricht völlig dem Zeichen des berühmten Prager Meisters Peter Parler unter seiner Büste auf der Triforiumgalerie am Fuſse der Wenzelsstatue und auf der Parlermonstranz im Prager Dom (Fig. 196).

Der Oybiner Bau dauerte von 1366–84. Gerade in diesen Jahren war Peter Parler aber in Prag und Kolin vollauf beschäftigt, so daſs er auf dem entlegenen Oybin nicht längere Zeit verweilt haben kann.

Aber auch durch den Bau selbst wird der Anteil Parlers sehr in Frage gestellt, denn im Zusammenpassen und Zusammenschlieſsen des Ganzen gibt sich eine ungenügende Bauaufsicht, der offenkundige Mangel an einem tüchtigen leitenden Architekten zu erkennen, unter dessen Willen jeder Bauteil planmäſsig sich dem anderen anfügt.

Nur so ist es zu erklären, daſs der Kämpfersims im Innern der Kirche bald höher, bald tiefer liegt, auf der linken Seite des Triumphbogens bis an die anstoſsende Mauer geführt ist, rechts dagegen gleich unter dem Bogenaufstand aufhört, daſs dieser letztere auf der einen Seite ganz anders gelöst ist, als auf der anderen. Einen sehr ungünstigen Eindruck machen ferner die runden in verschiedenen Höhen endigenden Wanddienste im Chor, die ebenso wie die Fensterleibungen daselbst überdies schlecht versetzt sind; das rohe Einsetzen einzelner nicht passender Maſswerke gehört dazu. Auch die ungleichmäſsige Behandlung der Strebepfeiler, die teils schmucklos, teils mit Blendmaſswerk geziert sind, die verschiedene Sockelbildung an derselben Oeffnung zwischen erster und zweiter Kapelle, das verunglückte Gewölbe der dritten Kreuzgangsabteilung, alles das sowie die erwähnten Abweichungen der westlichen Teile von der Bildung der östlichen bestätigt die Annahme, daſs es an einem fähigen leitenden Baumeister fehlte. Bei einem untergeordneten Bau fern von Prag fallen solche Ungenauigkeitne im 14. Jahrhundert nicht besonders auf; mit einem Meister wie Peter Parler sind sie unvereinbar, wie seine aufs sauberste durchgeführten Bauten beweisen.

Hierzu kommt endlich, daſs das an Parlers Meisterzeichen erinnernde Zeichen Nr. 25 (vergl. Fig. 195) kaum als Meisterzeichen angesehen werden kann, da es sich weder durch seine Ausführung, noch durch den Ort seiner Anbringung von den übrigen Zeichen unterscheidet. Ein eigentliches Meisterzeichen wurde überhaupt auf dem Oybin nicht gefunden; doch kann es an einem der nicht mehr erhaltenen Teile, etwa am Gewölbe, angebracht gewesen sein.

Da das Zeichen aber nicht nur Peter Parler eigen war, sondern auch von anderen Mitgliedern der Familie geführt wurde (es kommt vor im Siegel des Meisters des Freiburger Münsterchorbaues, Johannes von Gmünd, und auf einem wahrscheinlich dem Meister Michael Parler im Ulmer Münster gesetzten Grabstein), so kann auch des Zeichens wegen von der Person Peter Parlers als Baumeister der Oybinkirche abgesehen werden. Dagegen kann mit gutem Grund behauptet werden, daſs es einem nahem Verwandten Peters angehört, vielleicht gar einem seiner Söhne, der am Oybiner Bau tätig gewesen sein kann.

Interessant ist ferner, daſs derselbe Parlersche Winkelhaken Nr. 25 bei seinem Vorkommen am Chorpfeiler auf dem Nachbarsteine sich symmetrisch wiederholt. Auch die Variante (Nr. 4) kommt verschiedentlich vor. Auch diese Zeichen werden auf Verwandte oder dem Meister nahestehende Schüler des Peter Parler zurückzuführen sein.

Die meisten Steinmetzzeichen kommen im Chor vor. Mehrere derselben wiederholen sich an den verschiedensten Teilen der Kirche. Es war schon beim Parlerzeichen erwähnt, daſs es auſser am Chor im Schiff und in den Kapellen vorkommt; ein anderes wiederholt sich im Kreuzgang und ein in der Sakristei. Verschiedene Steinmetzen sind also vom Beginn bis zum Schluſs am Bau tätig gewesen. Dieser muſs also ohne längere Unterbrechung ausgeführt sein, so daſs man mit dem Jahr der Weihe 1384 nach 18jähriger Bauzeit auch die Vollendung des ganzen Kirchenbaues datieren kann.

Bei der Gleichzeitigkeit dieses letzteren mit dem Prager Dombau ist es auffallend, wie wenig Uebereinstimmung zwischen den beiderseitigen Steinmetzzeichen wahrzunehmen ist. Abgesehn von dem Parlerzeichen ist in der reichen, im Besitz des Prager Dombaumeisters Hilbert befindlichen Sammlung von Zeichenabdrücken nur eins, das auch auf dem Oybin wiederkehrt (Fig. 194, Nr. 26); ein anderes (Nr. 18) in symmetrischer Wiederholung. Ueberdies sind die Prager Zeichen klein und sauber ausgeführt, vielfach nur dünn eingeritzt, ihre Gröſse überschreitet selten 5 bis 6 cm. Die Zeichen der Oybiner Kirche dagegen sind bis zu 20 cm lang und derb und tief eingeschnitten. Ein Grund mag hierfür in dem sehr groben Oybiner Sandsteinmaterial zu suchen sein, denn es läſst sich beobachten, daſs die Zeichen auf feinkörnigeren Steinen, wie z. B. denen der Fensterleibungen, bedeutend kleiner sind.

[nach Angaben der „Beschreibenden Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen.“

29. H.: Amtshauptmannschaft Zittau. 1906.]

Einen sehr schönen Eindruck kann man sich durch die Panoramaaufnahmen verschaffen bei: www.panoramaburgen.de