Baugeschichte.

Oybin als Kloster.

Im Mai 1365 brachte Karl IV. aus Avignon zwei Cölestiner-Mönche nach Böhmen, um mit ihnen ein Kloster zu gründen. Er wählte hierzu den Oybin, wo die Mönche Pfingsten 1366 eintrafen (Benedikt von Weitmil, Chron. eccl. Pragens. p. 390), „vnd huben an zw bwhen, daz dese stst kost me wen C C schok daz zy musten bwhen von dez Keisers geheysse“. (Joh. von Guben.) Ueberdies muſste Zittau die Baufuhren leisten und Arbeiter stellen, „daz dy stat vnd daz land bei manchen jare ny vorwant“. Weitere Baukosten wurden aus den Erträgen der Kuttenberger Bergwerke gedeckt. Der Oybin führte nun auch den Namen Mons Paracleti, denn das Kloster wurde dem heiligen Paraclet, der Jungfrau Maria, dem heiligen Wenzel und dem Petrus Confessor, dem Begründer des Cölestiner-Ordens, geweiht und für zwölf Mönche eingerichtet, obwohl anfangs nur etwa sechs dort waren.

1369 wohnte Karl IV. eine Nacht auf dem Oybin, dessen Mönche mit Zittau in Zwist geraten waren: „vnd wurden dornach dy monche vnd alle ir pfleger so halsstark vnd alle ir murer, ir knechte vnd erbeter, daz in nymand torste szu sprechen vm keyne sache … daz vorker got schyre vnd laz dese stat gnysin ir gerechtekeyt“, wie Johann von Guben schreibt.

1384 wurde die Weihe der Kirche durch den Prager Erzbischof Johann v. Jenzenstein vollzogen „una cum tribus altaribus et totidem allis in sacello, quod basilicae sinistro lateri est contiguum … Sacellum ipsum consecravit suffraganeus eius Wenceslaus“. (Manlis lib. VI, cap. 27.)

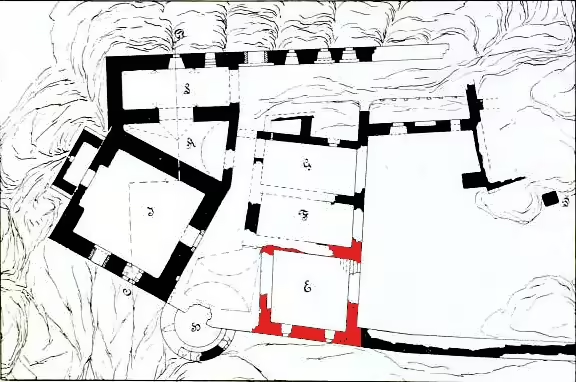

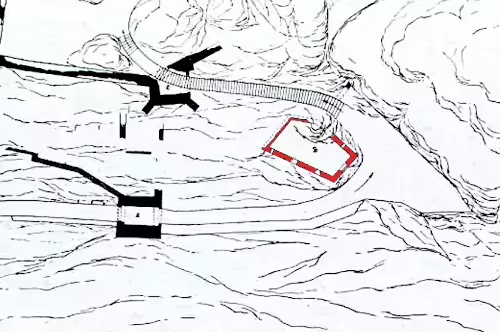

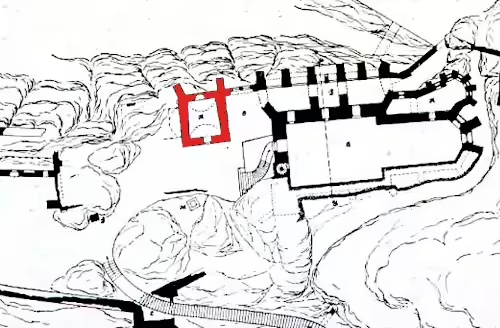

Die Bauzeit der Kirche ist also mit 1366–84 bestimmt. Gleichzeitig wird auch die Burg den neuen Verhältnissen angepaſst worden sein, die am Rande der Plattform hinter der Kirche steht und einen Ueberfall von dieser Seite verhindern sollte. Das Haus auf der westlichen Burgmauer in seinen oberen Teilen (Fig. 130, E) und das Haus zwischen den beiden Toren (Fig. 130, B) zeigen ähnliche Mauertechnik wie das Kaiserhaus und sind auch der Zeit Karls IV. oder einer jüngeren zuzuschreiben.

In der Hussitenzeit wurde Oybin zweimal, 1420 und 1429, von den Hussiten belagert, beide Male vergeblich. Dieser Zeit ist vielleicht der runde für Feuerwaffen eingerichtete Turm H zuzuschreiben, ebenso wie die beiden Schieſsscharten unter dem Hause E. Die Ueberweisung einer Geldstrafe von 96 ungarischen und 400 rheinischen Gulden im Jahre 1434 „zu Nutz und Frommen des Closters Owien“ (Chron. Mönch-Frenzel) auf königlichen Befehl steht vielleicht mit Ausbesserungen nach der hussitischen Beschieſsung in Zusammenhang. Unter 1458 berichten verschiedene Chroniken, daſs ein Feuer ausgebrochen sei „in domo inferiori, quae combusta fuit cum omnibus commodis, stuba et coquina“. Es kann das Wächterhaus B links vomm Torweg gemeint sein.

Umfangreichere Bauarbeiten müssen am Ende des 15. oder zu Anfang des 16. Jahrhunderts vorgenommen worden sein. Denn 1494 machte der Prior Andreas Swob sein Testament „in stubella nova sive refectorio“ und 1520 wurde der Görlitzer Rat von den Mönchen um die Auszahlung eines Vermächtnisses gebeten, da sie das Geld unter anderem auch für Bauzwecke nötig hätten. (Pescheck, Cölestiner S. 66.) Dieser Zeit, oder wahrscheinlicher dem Ende des 15. Jahrhunderts gehört der ehemalige Vorbau vor der Kirche mit den noch vorhandenen groſsen Doppelfenstern und weitgespannten Gewölben an; ferner das Fenster mit Vorhangbogen im Kaiserbau und die Ziegelgewölbe in Kirche und Burg, auf die noch zurückzukommen ist.

1512–15 wurde der Umgang hinter der Kirche aus dem Felsen herausgearbeitet und der Friedhog angelegt.

In der Reformationszeit verringerte sich die Zahl der Mönche schnell; der letzte zog 1559 nach Zittau. Der Oybin mit senen Gütern wurde vom Könige eingezogen. Einige Bauarbeiten wurden in dieser Zeit ausgeführt, bis 1574 das Kloster durch Kauf in den Besitz der Stadt Zittau überging.

1577 entzündete ein Blitz die Klostergebäude. Darauf scheint die Stadt Zittau die Trümmer als Steinbruch benutzt zu haben, denn 1582 fordern kaiserliche Kommissare den Rat auf, „von Steinen und andern, was etwan vom Oybin genommen, wiederumb an die Stelle zu bringen“. Ein weiterer Unglücksfall ereignete sich 1681: „Anno 1681 d. 14. Maji nach Mitternacht trennte sich bei gantz stillem Wetter ein groſser Stein-Felsen von den andern ab und fiel teils auf den Schloſshof, teils in den Weg, warf auch den Schloſsturm herunter und verschüttete das Backhaus nebst andern Gebäuden.“ Dieser Schloſsturm hat wohl auf dem herabgestürzten Felsen gestanden und war vielleicht jener turris altior, der Bergfried des Heinrich von Leipa, unter dem der „clibanus“ (Backofen, vielleicht identisch mit jenem Backhaus) lag (vergl. S. 163).

Den Verlauf des Felssturzes erkennt man heute noch an der scharfen Trennungsfläche des Felsens, auf dem der Kirchturm steht, und an den zahlreichen zwischen Kirche und Tor umherliegenden Felsblöcken. Auf einem in den Hausgrund gerollten Steimblock in der Nähe des Teiches befindet sich eine an diesen Felssturz erinnernde Inschrift 1681 … 1702 (?) | F V I T 9 . H S. | ….. | 1755.

Um 1679 besuchte der böhmische Gelehrte Balbinus den Oybin und beschrieb ihn (Miscell. hist. Bohem. L. III, cap. 8 § 5). Von der Kirche sagt er: „(templum) quod adhuc stat integrum illaesumque“. Wenn dies auch jedenfalls eine Uebertreibung war, so scheint doch das Gewölbe der Kirche damals noch unbeschädigt gewesen zu sein.

1803 wurden vor dem Kreuzgange einige Felsen zu Bausteinen gesprengt, wobei auch „ein ganzes Fenster von der Auſsenseite der Betkapelle (?) einstürzte“ (Pescheck, Der Oybin bey Zittau, 1804); es muſs sich um ein Fenster über dem Raume N (Fig. 130) handeln. 1829 wurde das Innere der Kirche von dem angehäuften Schutt befeit.

[nach Angaben der „Beschreibenden Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen.“

29. H.: Amtshauptmannschaft Zittau. 1906.]

Einen sehr schönen Eindruck kann man sich durch die Panoramaaufnahmen verschaffen bei: www.panoramaburgen.de