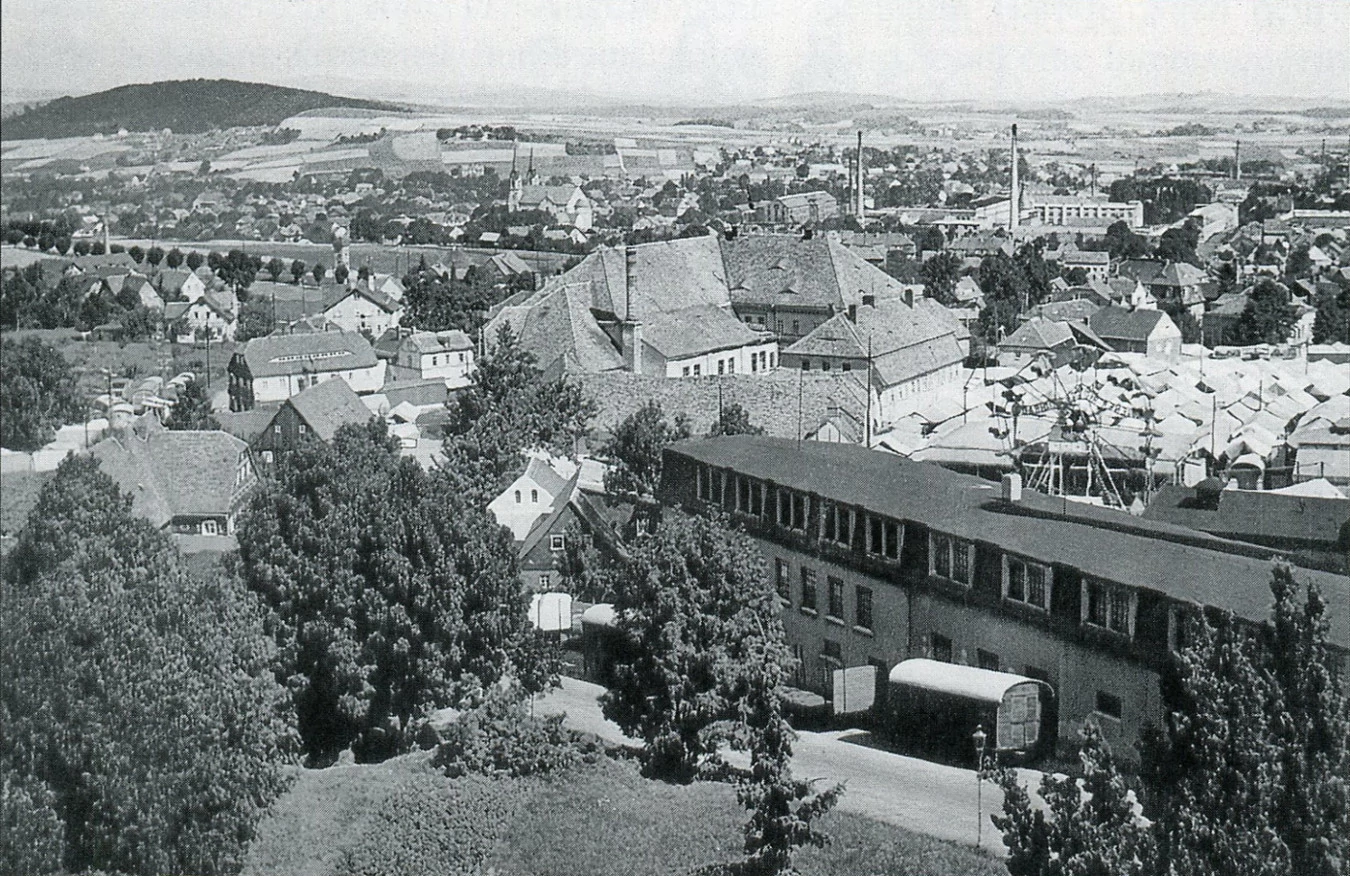

Los, steigen wir wenigstens einmal auf den Turm. Schließlich wurde der Bismarckturm 1904 ja für bessere Aussicht gebaut …

Angeblich soll man bis zur Schneekoppe schauen können, aber das ist eine Legende – den Jeschken hingegen kann man sehen …

Los, steigen wir wenigstens einmal auf den Turm. Schließlich wurde der Bismarckturm 1904 ja für bessere Aussicht gebaut …

Angeblich soll man bis zur Schneekoppe schauen können, aber das ist eine Legende – den Jeschken hingegen kann man sehen …

Blick von NW bis NE – von Ebersbach über Schlechteberg, Filipov, Oberland und Kottmarsdorf bis zum Lerchenberg [2008]

Nun steht der Bismarckturm nur knapp 25 m neben der tschechischen Grenze, aber jena war – nachdem das Terrain von Neu-Gersdorf nicht mehr selbst zu Böhmen gehört hatte – nie eine „richtige Grenze“ gewesen. Denn selbst der Jacobimarkt ging seit seiner Gründung bis auf die böhmische Seite und besonders in Notzeiten wurde fleißig beiderseitig gepascht.

Ok, es gab in all den Jahrhunderten immer wieder Phasen verstärkter Einbrüche in Wohn- und Geschäftshäusern entlang der Grenze wie im Sommer 1898 oder in den 90er Jahren des letzten Jh. Aber richtig streng bewacht war sie selten. 1919 hinderte tschechisches Militär böhmische Arbeiter, ihre Produktionsstätten in Sachsen aufzusuchen.

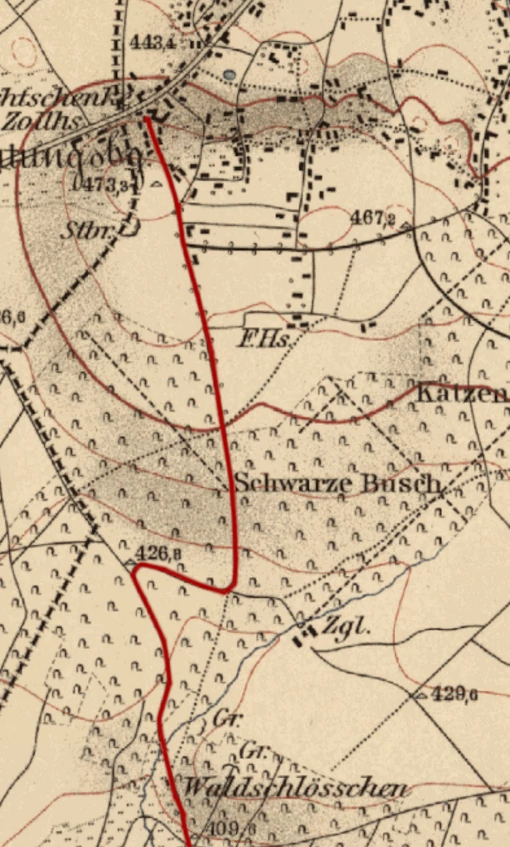

Aber sie blieb stabil, die Grenze seit der Abgrenzung der Oberlausitz gegen Böhmen 1309; damals zählte die Oberlausitz noch zu dem Landen der Krone Böhmens. Auch als 1459 Böhmen sich gegen Sachsen abgrenzte änderte sich der Grenzverlauf hier nicht. Und das war genauso 1635, als das Markgrafentum Oberlausitz zu Sachsen kam. Zwar gab es auf sächsischem Terrain noch Gebiete, die von böhmischen Herrschaften verwaltet wurden, aber am Grenzverlauf änderte sich nichts. – Das geschah erst zu Beginn der 70er Jahre als man den mäandrierenden Verlauf der Spree Dutzende Kilometer auf gut 2 ½ km verkürzte – aber das betraf den Grenzverlauf vom Spreedorf bis zur Bahnbrücke Ebersbach …

Richtig dicht wurde die Grenze nach der Vertreibung der Sudentendeutschen: auf tschechischer Seite errichtete man ein dichtes Stacheldrahtverhau, welches weite Strecken hochspannungsgesichert war. Posten kontrollierten entlang des Grenzverlaufes oder saßen auf hohen, hölzernen Wachttürmen. Erst 1966 zogen die Tschechen ihre Grenzttruppen ab und es mag auch in der Zeit gewesen sein als es nach einem Sommergewitter zu einem Flächenbrand an der Grenze kam.

Ich war damals gerade mit der Ferienspiel-Gruppe im Stadtwald unterwegs – vielleicht auf dem Heimweg vom Silberteich – als wir eine gigantische Rauchwolke über den Baumwipfeln am nordwestlichen Horizont schauten. Begleitet von unseren Erzieherinnen steuerte unsere Neugier uns auf dem Bismarckturm zu, wo in breiter Front die dürren Wiesen brannten, Feuerwehren das Übergreifen auf die Schonungen unterhalb des Steinbruchs zu verhindern suchten und wo wir schließlich sahen, wie erst ein, dann das nächste Bein eines Wachturm einknickten und jener mit Getöse in die Flammen prasselte. Dann scheuchten uns Feuerwehrleute und Erzieher von dannen …

Die Grenzanlagen wurden danach entschärft, der Stacheldraht kam weg, aber wer beim (illegalen) Übertritt erwischt wurde, musste mit harter Bestrafung rechnen. Da half uns auch nicht, dass wir dem ABVer weismachen wollten, die Rohrkolben hätten wir bei den Fischlteichen geholt – Hr. Bräuer kannte die Gegend noch aus seiner Kindheit und wußte, dass diese Kolben nur bei den Sandgruben im Böhmischen zu finden waren; zum Glück war er bei Kindern nachsichtiger.

Einen zweiten, weitaus umfangreicheren Brand erlebte ich Silvester 1972. Der Winter war bis dahin schneefrei geblieben und das herbsttrockene Gras stand überall nach hüfthoch. Vom Fenster aus beobachtete meine Familie wie immer die muntere Silvesterknallerei, obwohl mir angesichts der Dürre nicht ganz wohl war. Und richtig, es zündelte schon an den Stallungen der Wachtschenke ! Dass das Feuer nicht auf das marode Gebäude übergreife, packte ich mir eine Schaufel, mein Freund den Schneeschieber und wir eilten den Berg hinab zur Brandstätte, wo schon Fam. Reinsch und andere versuchten, der Flammen Herr zu werden. Kaum war an einer Stelle gelöscht, brach es anderen Orts neu aus, denn die Ballerei ebte ja nicht ab.

Als es an der Wachtschenke ruhig wurde, bemerkten wir, dass es an den Häusern am Grenzweg loderte. Wir droschen auf die Flammen ein und merkten nicht, dass wir immer tiefer ins Böhmische kamen. Und hier brannte es überall, besonders in den Gärten und Ruinen der verlassenen Grenzhäuser. Wir waren auch nicht allein vor Ort: von der Arnostraße und Weststraße her hatte die Neugersdorfer Feuerwehr Schläuche gelegt und versuchte das Flammenmeer zu kontrollieren. Mitten im glühenden Buschwerk sah ich Nachbar Wohnberger, der verständnislos auf seine Spritze schaute, wo kein Wasser rauskam. Wir riefen ihm zu, dass sein Schlauch brennt und er konnte gerade nach einem fallenden Baum ausweichen. – Die Rettung waren dann einige tschechische Tanklöschfahrzeuge, die aus Jiříkov, Šluknov und Umgebung anrückten …

Um den Turm herum hatte man bereits beim Bau 1904 einen kleinen Park angelegt, der mehrfach verändert und zuletzt im Zuge der Turmsanierung 1993 neugestaltet wurde. In Richtung Süden findet man eine kleine Ansammlung an künstlich aufgestellten Basaltsäulen, die an die geologisch interessanten Basaltdecken erinnern sollen, die bis zur Verfüllung des Steinbruches hier zu bewundern waren.

Der Hutungsberg selbst ist Teil der Neugersdorf-Leutersdorfer Basaltdecke, die in Turmnähe etwa 12 m mächtig ist und aus zwei zeitlich getrennten Vulkanergüssen von Nephelinbasanit stammt. Im Steinbruch wurden über einer unteren Partie aus senkrechten 40 – 60 cm dicken Säulen mit scharfer Grenze ohne Tuffzwischenschicht eine obere aus 10 – 15 cm breiten Säulen, die nach oben leicht divergieren.¹

¹ Quelle: Erläuterungen zur Geol. Garte v. Sachs., Bl. Seifhennersdorf-Rumburg, Reinisch 1917. S. 30f.

1955 begann bereits die Verfüllung des Steinbruches mit Asche und Müll. Großmutter nannte den Bruch nur „de Aschegrube“ und wirklich fuhr man Asche, Abfälle und Schutt mit Leiterwagen dorthin. Auch die Pferdekutscher des Ortes kippten hier ihre Ladungen ab. Daher ließ sich für uns Kinder hier immer etwas Spannendes finden: alte Zelluloidfilme, noch verwendbares Feuerzeugbenzin, große Stürzen, die als Schilde beim Fechten geeignet waren, diverse Teile aus denen das erste Fahrrad zusammengebaut wurde usw.

Als ganz kleiner Knirps hatten mich die Großen aus dem »Kutscherhaus« mal mitgenommen und mich einer Mutprobe unterzogen. Vom oberen Grubenrand kletterte man die Basaltsteine hinab auf das schmale, wildrosenbewachsene Podest hinab, dass die Kante zur unteren Basaltdecke bildete. Hinter den Büschen verborgen beobachteten wir drunten wie Leute ihr Zeug in die Steinbruchgrube kippten. Als ich von meiner Tour daheim erzählte, durfte ich nicht mehr mit den Großen spielen …

Die jetzt am Turm aufgestellten Säulen sind ein jämmerlicher Abklatsch. Es gab bis in die 70er Jahre noch eine gute Fundstelle am Ostrand des einstigen Schützenstandes. Verborgen unter einem Eschengebüsch stand lange Zeit ein dichtes Bündel kleinsäuligen Basaltes, das Gartenfreunde nach und nach wegtrugen …

Von vormaligen Schießstande ist – außer einer Bodensenke – nur noch ein jetzt als Garage oder Schuppen genutztes Häuschen geblieben.

Die Privilegierte Schützengesellschaft hatte 1897 einen neuen Schießstand angelegt, der wegen seiner Geländevertiefung sicherer war als das von 1860 – 1891 übliche Schießen aus einem Hause über die jetzige Seifhennersdorfer Straße. Schließlich war 1868 so ein Schulknabe ums Leben gekommen …

Die alte Straßenüberbauung wurde um 1891 abgetragen – bereits 1840 hatte der Wachtschenkwirt Junge auf eigene Kosten den Bau einer befestigten Straße über den Eiskellerberg nach Seifhennersdorf veranlasst. Damit entfiel zweimaliger Zoll beim bisherigen Warentransport gen Rumburg …

Da wo die Hauptstraße die Grenze überquert, standen früher andere Gebäude wie Butter-Herzog (Käse-Herzog, abgerissen 1930), die Grenzschenke (bis 1950 Gasthof, ab 1965 Wohnhaus) und natürlich die Wachtschenke, die ein eigenes Kapitel wert wäre.

Die Grenze hinunter zu marschieren, hätte auch seinen Reiz obwohl die Häuschen hier nicht mehr so gedrängt stehen, wie damals. Nr. 17 vom Oberen Grenzweg war ein typisches, einstöckiges Umgebindehaus, in den 50ern bewohnt von einer netten, alten Dame. Martha Lucke traute den Banken nicht und bewahrte all ihre Ersparnisse im Haus auf – und es waren ihrer nicht wenig, steckte sie doch uns Kindern ab und zu 1…2 Mark oder auch mal einen Fünfer zu. Einen Großteil ihres Geldes versteckte sie zwischen den Holzscheiten, die auf der Queresse im Flur vom Kachelofen zum Schornstein lagerten.

Als eines nachts ihr Häuschen während ihrer Abwesenheit niederbrannte, regte sie das nicht weiter auf. Zum Feuerwehrmann, der ihr die schlechte Nacchricht überbrachte, meinte sie nur: „Is ne schlimm, iich hoa genug Geld, do baun mer a neues Häusl !“ – Da war der alten Dame aber schon nicht mehr bewusst, dass ihr Geld ja mit verbrannt war …

Über Töpperwiese und Autohaus hatten wir ja schon beim Gang entlang der Hauptstraße gesprochen. Aber wir müssen noch ein Wort über Hauptstr. 104 verlieren, das sog. Wapplersche Haus. Hier befand sich von 1860 – 1864 die Druckerei, welche zuvor 1858 aus der Wachtschenke auf den Eiskeller gewandert war.

Unterhalb der Töpperwiese „verschwindet“ Haus-Nr. 98 ein Stück unter der Straße, was bezeugt, dass die ursprüngliche Straße früher viel tiefer lag und der Anstieg zum Eiskeller noch steiler war. Das eigentlich Interessante an diesem Haus aber ist, dass 1827 hier eine Schankwirtschaft einzog, 1841 ein Materialwaren-Laden und 1864 besagte Druckerei hierher ins sog. Klippelsche Haus …

Der grünliche, modernere Bau an der Mündung der August-Bebel-Straße beherbergte viele Jahre ein renommiertes Hut-Geschäft: „Hut-Hensel, war aber in den 20er Jahren eine Gärtnerei.

Im Haus gegenüber – Nr. 92 a – verkaufte Fr. Broksch noch in den 90ern leckere Kekse …

Wir biegen jedoch ab und gehen die A.-Bebel-Str. hinunter in jenen Ortsteil, den man Vorderecke nannte. Vor dem Bau der Staatschaussee war sie die »Hauptstraße« von Neu-Gersdorf …

Da, wo sich jetzt auf dem Huckel linkerhand eine Werkhalle erstreckt, stand bis 1918 ein strohgedecktes Umgebindehaus: „Sensen-Güttler“. Und gleich danach müssen wir uns entscheiden, ob wir der früheren »Albertstraße« weiter folgen oder durch das romantische Gässchen namens Rudolf-Gärtner-Weg schlendern.

Der hieß bis etwa 1952 noch Bürgerweg und birgt noch recht ursprünglichen Charakter der ersten Besiedlung, auch wenn die meisten Häuschen liebevoll modernisiert sind und selbst ein markantes Faktorenhaus von der im 18. Jh. aufkommenden Industrialisierung kündet.

Zwischen beiden Straßen und auch zur „Chaussee“ gibt und gab es viele „Gassel“ (Kommunikationswege). Für mich aber hat eine frühere Bäckerei besondere Bedeutung: im Bürgerweg 3, überm Bäcker Berndt, wurde mein Vater geboren …

Bleiben wir also auf der Bebelstraße. Hier häufen sich ebenso Umgebindebauten aus den Jahren 1800 – 1875. Das beginnt schon bei Nr. 54, einem Bau von 1850. In Nr. 50 war ein ehem. Möbelhaus, aber mich als Kind interessierte viel mehr das Opel-Plakat an der (abgerissenen) Garagenscheune – was es für Autos doch tolle Farben gab ?!

Ein paar Häuser weiter lag ein Tante-Emma-Laden: Lebensmittel-Wenzel und am R.-Gärtner-Weg 12 wären wir auf einen Inneneinrichter gestoßen. Die große Lücke vor Nr. 42 – jetzt Parkplatz – ist einer jener (zugeschütteten) Löschteiche aus alter Zeit. Wir sind da als Kinder noch Schlittschuh gelaufen im Winter.

Gegenüber der Einmündung der Arnostraße steht das 1913 erbaute Trafo-Türmchen IV – Zeugnis der Elektrifizierung des ganzen Ortes.

Da, wo der R.-Gärtner-Weg von der Bebelstr. abzweigt, ist eine merkliche Brache. Hier stand früher ein kleines, typisches Umgebindehaus. Dicht gedrängt wie viele Häuschen hier, denn wir befinden uns im ursprünglichen Siedlungsgebiet von Neu-Gersdorf. Darauf deuten auch die engen, krummen Gassen zwischen den Bauten am Büttnerborn.

Das 2. Haus, was da stand – das modernere Eckhaus – war an der Wende 19./20. Jh. ein Schnittwarengeschäft und in den 50er/60er Jahren ein Ofenladen.

Das langgestreckte Gebäude in Nr. 32 begann als Kleidergeschäft und war in den 50er/60er Jahren die Anlaufstelle, wenn man besondere Stoffe, tolle Knöpfe, Kissen oder einen Reißverschluss brauchte – jeder kannte »Flössel«. Das schwächte sich erst ab, nachdem an der Hauptstraße die „Finesse“ Einzug gehalten hatte.

Nr. 21 gegenüber reichte früher bis an die Rathenaustr. heran, wie das alte Foto verrät. Hier befand sich noch in den 50ern ein winziger Lebensmittelladen.

Ebenso lange Tradition das Modegeschäft gegenüber in Nr. 19: „Modehaus Thomas“ hat heute noch guten Ruf. Ende des 19. Jh. beherbergte es allerdings noch eine Steindruckerei.

Bleiben wir ein wenig im Siedlungs-Herzstück. An der zerstreuten Lage der Häuser und den am Grundstück endenden Wegen erkennt man noch die Ursprünglichkeit, wenngleich die Umgebindehäuser über die Zeit hinweg immer weiter modernisiert wurden. Dennoch ist das Flair jener dichten, unregelmäßigen Wiederbesiedlung im 17. Jh. zu spüren.

1906 eröffnete ein Tischlermeister in der Albertstr. 247 (Am Büttnerborn 5) einen Vorläufer des Kinos: das „Kaiserpanorama“. Robert Reiß muss recht erfolgreich gewesen sein, denn immerhin konnte er das Unterhaltungsetablissement bis etwa 1930 aufrecht erhalten. – Heute verkommt der ansehnliche Bau …

Der Büttnerborn wird ja als Gründungsstätte des 1657 entstandenen Neu-Gersdorf betrachtet. Ob der Born wirklich auf einem Büttner namens Kubert zurückgeht, der hier um 1650/55 eine Krämerschenke betrieben haben soll oder ob es sich nur um einen Bohlenwerk gefassten Born, der Reisenden zwischen Rumburg und Löbau zur Erfrischung und Labe diente, wird sich wohl nie klären lassen.

Jedenfalls entschloss sich die Gemeinde 1906, an jener Stelle wo die Wiederbesiedlung mit 8 Häuschen im Walde im Mai 1657 begann, eine würdige Gedenkstätte zu schaffen. Zur 250-Jahr-Feier wurde das Denkmal mit großem Festumzug eingeweiht.

Gleich unterhalb der Gedenkstätte steht ein schmuckes Backsteingebäude, im Herbst eingehüllt von farbenprächtigem Blattwerk. Nr. 30 war seit etwa 1890 ein Produktengeschäft und gehörte einer Fam. Höhne. Ich lernte es als Gemüse-Hille kennen. Und zuletzt zog da die »Volksbuchhandlung« ein, nachdem deren voriges Quartier dem Verfall anheim fiel.

Die »Volksbuchhandlung« – neben Haußig der wichtigste Anlaufpunkt für Buchinteressierte im oberen Stadtteil – war in den 50/60er Jahren im Eckhaus zur Straße der Jugend untergebracht. All meine wissenschaftliche Literatur hab ich da als Jugendlicher für mein Taschengeld erworben. Das Gebäude begann als Tischlerei, war um 1900 eine Schokolaterie und gehörte in den 20ern ebenfalls dem Kaufmann Höhne. Heutigentags ist auf der Fläche ein Parkplatz. Das Nebengebäude – in den 50er/60er Jahren eine Fleischerei – ist gleichfalls abgerissen.

Eines der wenigen für die Ortsgeschichte so wichtigen, noch existierenden Bauwerke ist der ehem. Gasthof „Zur Rose“. Er gehörte seit 1831 der Fam. Bahr und war – neben der Restauration – auch eine der ersten medizinischen Einrichtungen im Ort. Schließlich war Hermann Bahr seit 1900 die Institution in Sachen Gesundheit.

Betrachtet man den Bau von der Seite, lässt sich erkennen, dass das ursprüngliche Gebäude mehrfach vergrößert und umgebaut wurde. Als das Haus noch dem Ortsrichter Wünsche gehörte, führte die Straße noch an der jetzigen Rückseite vorbei und die baumbestandene Hoffläche trug um 1830…35 noch zwei Auehäuser. Die kaufte der Brauhauspächter Joh. Gottfried Bahr, ließ sie abreißen und errichtete auf dem Gelände Scheune und Stallung. Der kleine Hof diente als Gartenrestaurant. Und bis 1941 war das Haus eine beliebte Gaststätte im Ort.

Nicht nur der »Wissenschaftliche Leseverein« hatte hier sein Domizil, hier sannen kluge Köpfe auch über die Schaffung einer Ortsgedenkstätte nach. Doch 1989 überlegte man, das ganze Gebäude wegen Bauschäden komplett abzureißen. Zum Glück entging dieses Geschichtszeugnis diesem Schicksal.

Das schicke Umgebindehaus gegenüber von 1845 war viele Jahre ein Kindergarten des Gummierwerkes. Unverantwortlich – fand mein Vater, lagerten doch im Werk gleich daneben Tausende Liter Flugzeugbenzin, die für die chemischen Prozesse benötigt wurden. Zum Glück ist nie ein schlimmer Unfall bekannt geworden.

Um 1863 als mechanische Weberei gegründet dehnte sich die Fa. F. H. Herzog wir viele hiesige Betriebe stark aus und wandelte sich 1922 zu einem Gummierwerk. »Gutex« hatte in der Republik einen guten Namen, kamen doch von hier nicht nur Lederimitate, sondern auch die Materialien für Traglufthallen oder Rettungsinseln.

Doch vom Glanz jener »Hermann Herzog AG« ist nur ein Rest der Verwaltungsgebäude geblieben, die heute als Wohnanlage dienen.

Viel zu klein, aber für die Beschäftigten vom »Gutex« und vom »Buntspecht« unersetzlich, war die Hille-HO. Ehe es nach Schichtschluss heimwärts ging, wurde hier der Einkauf getätigt. Ein kleiner Bäcker am Eingang ergänzte das Angebot und der Betreiber musste mächtig rundern, um der enormen Nachfrage einigermaßen gerecht zu werden. – Ich erinnere mich noch der Zeiten, als es Butter noch auf Marken gab und das Fehlen von Kaffeesahne Zoff im Laden erzeugte.

1895 werkelte hier Korbmachermeister Friedr. Adolf Haupt, schon 1925 gehörte es Fam. Hille, nur war Alwin Hille damals ein Klempner. Und aus dem Lebensmittelgeschäft, dem mit dem Zusammenbruch der Industriebetriebe die Kundschaft wegblieb, wurde noch ein Küchenstudio ehe die Geschäftshaus-Ära zu Ende ging.

Auch das Hotel „Stadt Dresden“ in Nr. 20 hatte schon bessere Zeiten. Selbst in den 60ern war da noch mehr los, denn ehe das Kinderkaufhaus „Max und Moritz“ eingerichtet wurde, gab es hier das Spielzeug zu kaufen.

Ein Haus tiefer logierte ein Eisenwarenhandel – noch vor 1890 als Material- und Fischwarengeschäft Hampel gegründet, wurde der kleine Laden um 1902/03 durch einen modernen Zweckbau ersetzt. Statt des kleinen Häuschens befindet sich da nun eine kleine Anlage.

Gegenüber mündet die Eichendorffstraße mit ihren markanten Mietshäusern, die 1905 für Beschäftigte der Fa. C. G. Hoffmann errichtet wurden. Beim Bau der Häuser hieß die Straße noch Fünfhäuserweg [die gerade Verbindung zur Hauptstraße entstand erst nach 1990]. Die schmucke Villa in Nr. 10 war mein Schulhort.

Wo jetzt „Schrauben Paul“ sein Domizil hat, zog in den 60ern der Kinder liebstes Kaufhaus ein: „Max & Moritz“. Wieviel Taschengeld haben wir dahin getragen für Indianerfiguren, Eisenbahnwagen, Fußbälle u. a. m. ?

Nach der Wende versuchte sich hier ein Freizeitmarkt mit Restpostenverkauf. Aber die ökonomische Situation war ungünstig …

Die Fleischerei schräg gegenüber gibt es auch nicht mehr, aber das Umgebindehaus ist in vorzüglichem Gewande.

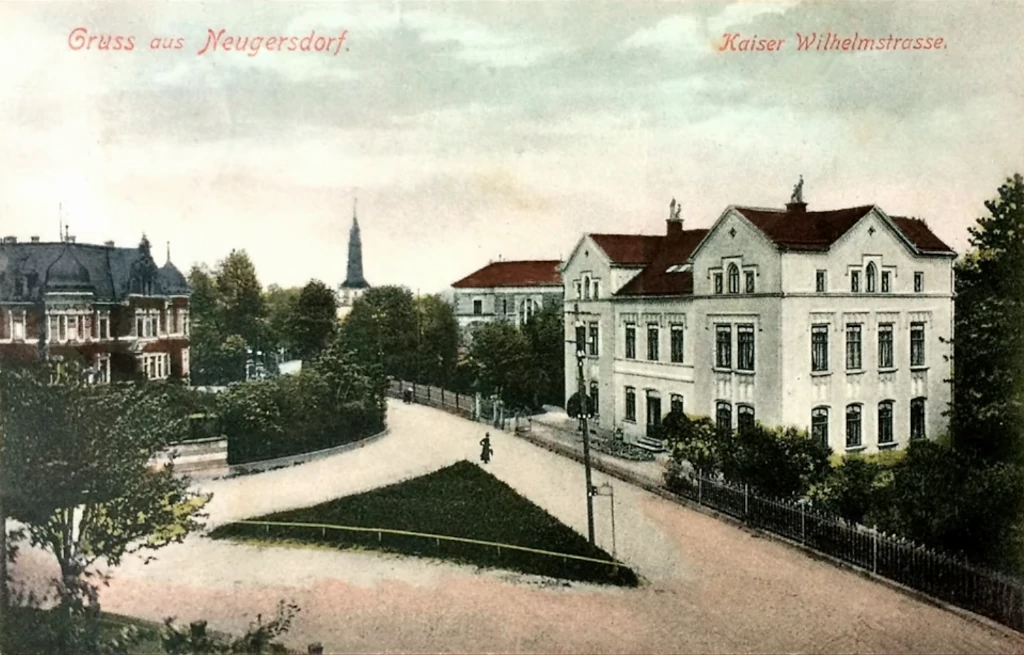

Der kleine dreieckige Platz, den wir nun erreichen, bekam seine Gestalt erst 1911, als die Einmündung der Fröbelstraße (damals Kaiser-Wilhelm-Str.) vergrößert und ästhetisch gestaltet wurde. Lange Zeit hieß der Flecken nach dem Firmengründer C. G. Hoffmann-Platz.

Hier treffen sich gleich drei Villen der Hoffmannschen Familie: Felix in der Fröbelstr. 16, Reinhold in der Fröbelstr. 9 und Arno in ehem. E.-Thälmann-Pl. 1.

In diesem villenartigen Mietshaus lebte zu meiner Zeit das „Wecker-Männl“, ein ziemlich schmächtiger Mann, der mit einer sehr dicken Frau verheiratet war. Der Volksmund behauptete, sie würde immer den Wecker stellen und dann müsse er ran, daher sei er so dürr …

Der Eingang zum früheren Lautexgelände, das hohes Mauerwerk umgab, würde uns zum Stammhaus vom Blattbinder führen. Diese Werksgeschichte wäre eine eigene Erzählung wert. Die seit 1809 immer mehr sich ausbreitenden Industriebauten hier sind fast alle verschwunden, nur das Stammhaus, in dem Carl Gottlieb Hoffmann 1833 als Setzer von Webeblättern begann und eine Dynastie von Textilfabrikanten begründete, ist rekonstruiert und als Ausstellungsgebäude geblieben.

Als Kind einer Betriebsangehörigen durfte ich hier öfters die medizinische Versorgung des „Buntspecht“ hier nutzen. (Noch lieber war mir allerdings die Betriebsbibliothek, die meine Mutter leitete …) – Und ich war hier zur Überbrückung zwischen Schulabgang und Studienbeginn in der Färberei tätig.

Biegen wir statt dessen in die Niederecke ab, wie die südlich der Teiche verlaufende Querverbindung und einstige Hauptstraße Neu-Gersdorfs genannt wurde. Das erste Gebäude, eine rote Backstein-Villa im Neorenaissance-Stil (um 1900), erbaut unter dem Fabrikanten Felix Hoffmann, war von 1954 bis zum Bau einer moderneren Neugersdorfs Poliklinik. Anfangs nur 2 Arztpraxen und eine Apotheke enthaltend, kamen bald ein Zahnarzt, die Kinderabteilung und weitere Ärzte hinzu. Die Situation wurde unbefriedigend.

Für uns Kinder war außerdem der parkartige Außenbereich viel spannender, denn zum Teich hin gab es ein großes, im Sommer gern besuchtes Freiluftkino. – Je nach Lautstärke fanden die Bewohner des Teichweges die gezeigten Filme gezwungenermaßen ebenfalls toll oder eben nicht …

Die Kindergarten-Villa schräg gegenüber – mit dem (beinahe verkauften) prächtigen schmiedeeisernem Gartentor – gehörte den Fabrikanten Reinhold Hoffmann und entstand 1903. Auch hierzu gehörte ein ausgedehnter Park, der in der DDR-Zeit Kindern als Spielfläche diente; Teile davon waren jener Villa an der Eichendorffstr. zugeschlagen.

Etwas tiefer im Gelände – Nr. 14 – war seit Beginn des 20. Jh. die Hedwig Hoffmannsche Gärtnerei. Und auch in den 90er Jahren wurden da noch allerlei Blumen und Grünpflanzen verkauft.

Sehenswert rekonstruiert ist auch Nr. 10. Hier zogen nach 1990 – quasi in Verlängerung der Poliklinik – Arztpraxen ein.

Auf einer großen Freifläche entstand 1977 unter Mitwirkung aller bedeutenden Neugersdorfer Betriebe die neue Poliklinik – heute Ärztehaus.

Nur wenige wissen, dass darin ein Stück Bahnhof steckt: Cottbus Hauptbahnhof.

Aber das ist eigentlich wieder eine eigene Geschichte …

Wo jetzt »Edeka Göldner« steht, befanden sich vor dessen Errichtung ein Wohnhaus und daneben die Hilfsschule. Diese war zuvor Kinderheim und zwar seit 1887. Ein Jahr zuvor hatte der örtliche Fechtverein dieses Domizil geschaffen. Und 1890 gab es schon einmal eine Privatschule darin. Während meiner Schulzeit kamen die Lernschwachen dorthin – was die Hänselei in ihren alten Klassen aufhob.

Gegenüber führt ein Gassel zur Kirche. Bis in die 70er Jahre stand da die ehem. Hohlfeld-Mühle, auch Mittelmühle genannt. Sie war 1691 entstanden und eine reine Wassermühle. 1819 kam eine Windmühle auf dem Dach hinzu, die 1863 als unrentabel wieder verschwand. Was blieb, war die dortige Bäckerei. Ich lernte es jedoch nur noch als Wohnhaus kennen.

Das leicht zurückgesetzte Gebäude in Nr. 4 war eine Kristallglas-Schleiferei. Sehr begehrtes Gut zu DDR-Zeiten !

Und in Nr. 2 lag eine Geburtsstätte des Neugersdorfer Metallbaus. Hier eröffnete Carl Ernst Güttler 1862 seine Schlosserei und Eisenwarenhandlung.

1950/51 dehnte sich dessen Produktion auf ein neues Gelände an der Kollwitzstraße aus, 1964/65 pachtete man weiteres Gelände am der Breitscheidstr. und seit 1993 sitzt die Metallbau-Fa. an der Nordstraße 2 – einer der wenigen überlebenden Betriebe.

Dass das Winkler-Bauergehöft dem jetzigen Busbahnhof weichen musste, hatten wir ja schon beim Hauptstraßenbummel vermerkt.

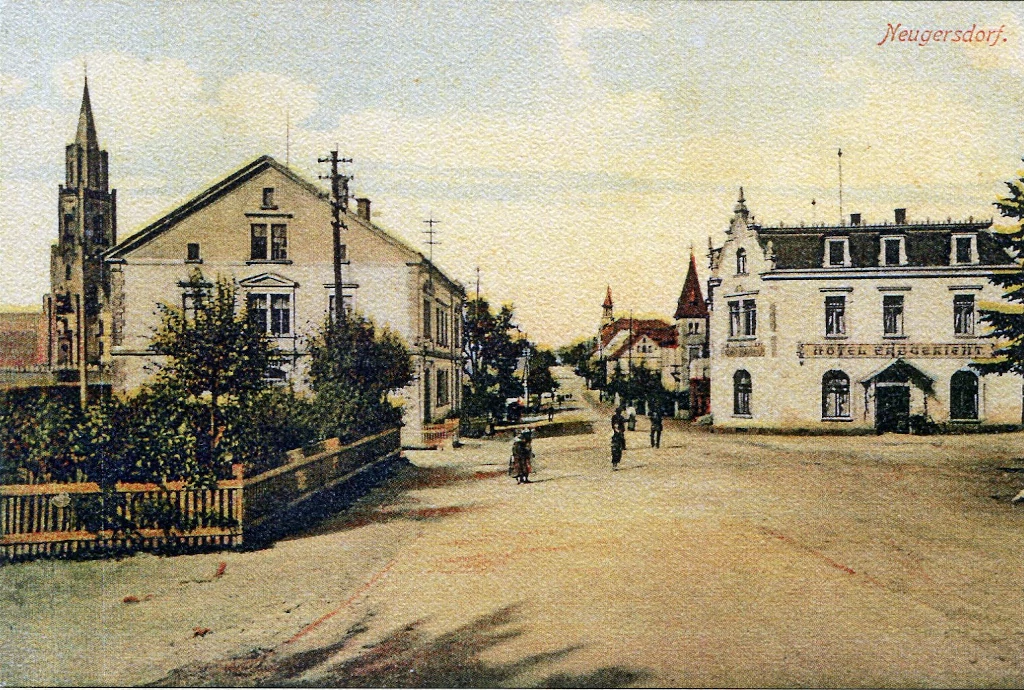

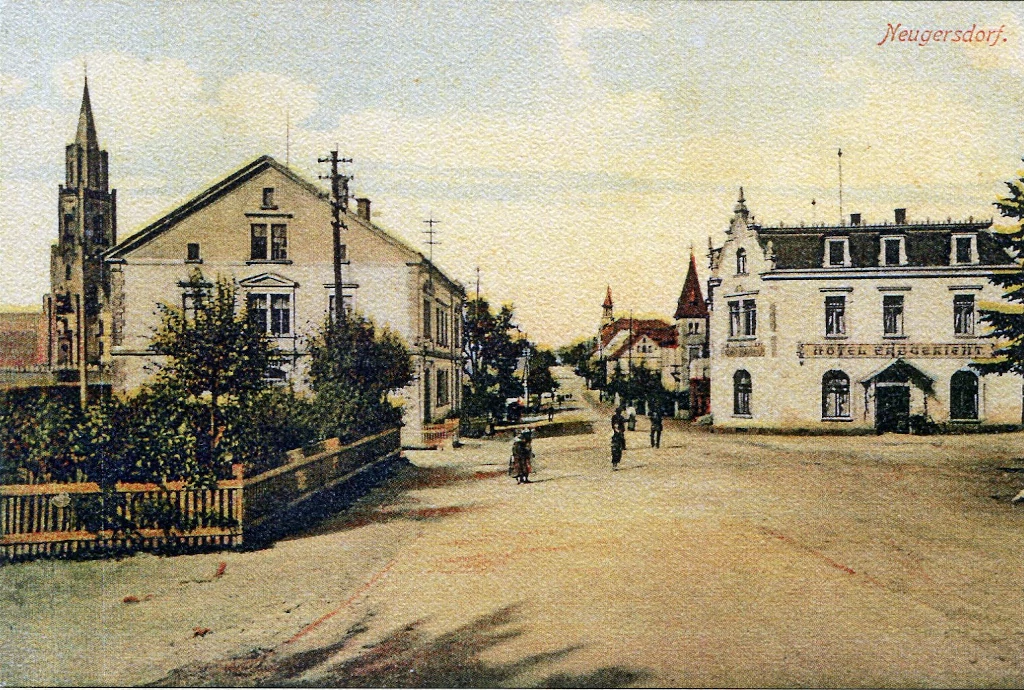

Überqueren wir also den Markt und folgen noch ein wenig der „alten Hauptstraße“, die vorbei am einstigen Neu-Gersdorfer Kretscham (Hotel „Erbgericht“, Hotel „Volkshaus“) in einer Kurve in die Teichsenke hinab zur K.-Liebknecht-Str. führt.

Dereinst, als der Industriebau der Fa. J. G. Klippel noch nicht stand, schwenkte die Straße direkt in die Hohle Gasse. Und in diesem Hohlweg mussten die Fuhrleute den Anstieg schaffen hoch zur quer verlaufenden Verbindung von Schluckenau nach Zittau …

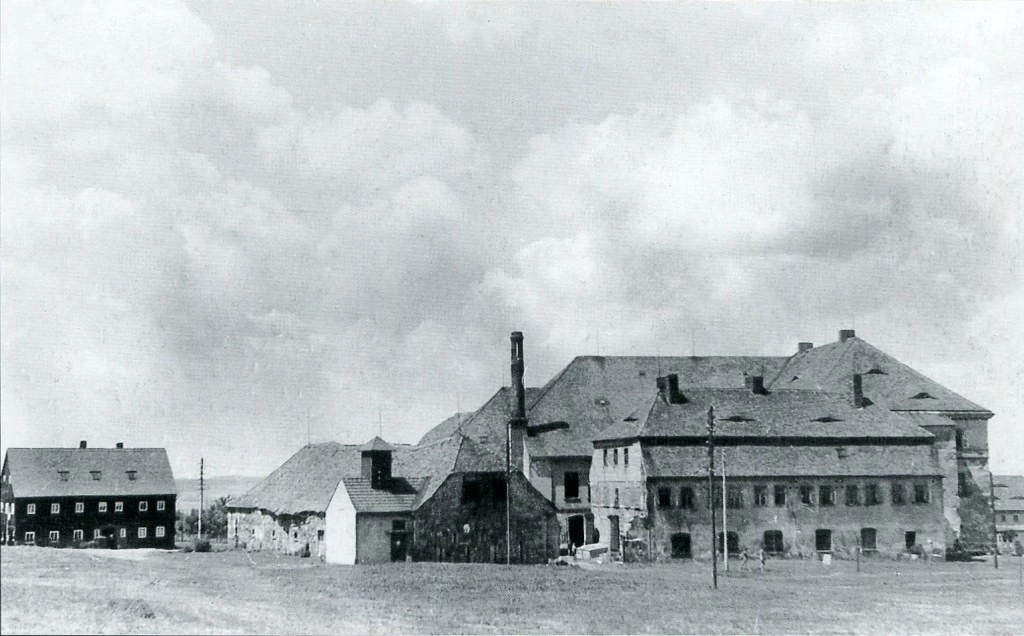

Aufnahme 1957

Ausschnitt Geologische Karte v. Sachsen Blatt 87 (Kosmat 1915)

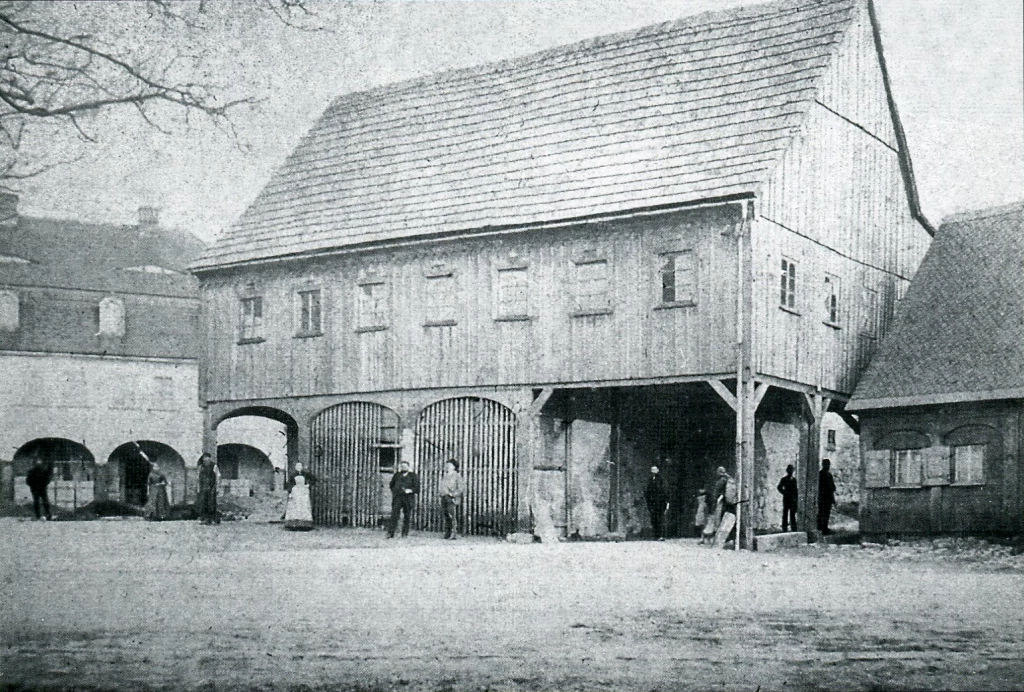

Straßenüberbauung der späteren Seifhennersdorfer Straße

Aufnahme 1890

Aufnahme 1915

Aufnahme 2006

Aufnahme 2004

Aufnahme 2005

früheres Faktorenhaus – Aufnahme 2004

vorn rechts Kaufhaus Penter, hinten Kaiser-Panorama – Aufnahme 1908

Modehaus Thomas – Aufnahme 2008

ehem. Möbelgeschäft – Aufnahme 2008

Aufnahme 2008

Aufnahme 2008

ehem. „Kaiser-Panorama“ – Aufnahme 2011

Gedenkstätte – Aufnahme 2007

ehem. Ladengeschäft – Aufnahme 2008

ehem. Volksbuchhandlung und Fleischerei – Aufnahme 1972

ehem. Chocolatterie Rommel, Fleischerei Wenzel und Gemischtwarenhandel Höhne – Aufnahme 1905

Aug.-Bebel-Straße 28 (man beachte die unterschiedl. Abstände der Umgebinde) – Aufnahme 2008

Aug.-Bebel-Straße 28 – Aufnahme 1995

ehem. Betriebs-Kindergarten – Aufnahme 2008

ehem. Textil- und Gummierwerk – Aufnahme 2008

Aug.-Bebel-Straße 24 – Aufnahme 1925

sog. Hille-HO – Aufnahme 1983

ehem. Hille-HO – Aufnahme 2008

ehem. „Stadt Dresden“ – Aufnahme 1964

Kaufhaus Richard Hampel – altes und neues Gebäude

Aug.-Bebel-Str. 18 – Aufnahme 1903

Kaufhaus Hampel – Aufnahme 1905

Kinderkaufhaus „Max & Moritz“ – Aufnahme 1966

ehem. Kinderkaufhaus – Aufnahme 2008

ehem. Fleischerei – Aufnahme 2008

(Ernst-Thälmann-Platz)

Villen von Felix Hoffmann, Reinhold Hoffmann und Arno Hoffmann – Aufnahme 1912

Weberei und Färberei – Aufnahme 2008

ehem. Blattbinder-Stammhaus, E.-Thälmann-Str. 42 – Aufnahme 2014

ehem. Poliklinik, Fröbelstr. 16 – Aufnahme 2008

langj. Kindergarten, Fröbelstr. 9 – Aufnahme 2008

Umgebindehaus von 1787 – Aufnahme 1995

Umgebindehaus von 1787 – Aufnahme 2008

Fröbelstr. 16 – Aufnahme 1965

Fröbelstr. 5 – Aufnahme 2001

Fröbelstr. 1 – Aufnahme 1964

Am Kinderheim 1 – Aufnahme 1964

Eiskellerberg – Aufnahme 1924

Postkarte von 1910