Dritter Theil.

Die Bewohner und ihre Thätigkeit.

A. Die Landwirthſaft.

Die älteſte, wenn au am wenigſten bedeutungsvolle Beſäftigung der Bewohner Ebersbas iſt die Landwirthſaft, do lag dieſe ſelbſt bis zu Anfang dieſes Jahrhunderts no ſehr im Argen. Große Fläen Landes lagen wüſte, als Hutung, Viehtreiben, Lehde oder Lahde, wele heute in frutbares Aerland umgewandelt ſind. Die Wieſenfläen waren größtentheils ſumpfig und mit Geſtrüpp bewaſen. Wieſen und Aeer gaben geringen Ertrag, ſo daß verſiedene Bauern nit einmal ihren eigenen Brodbedarf deen, au nur geringen Viehbeſtand halten konnten.

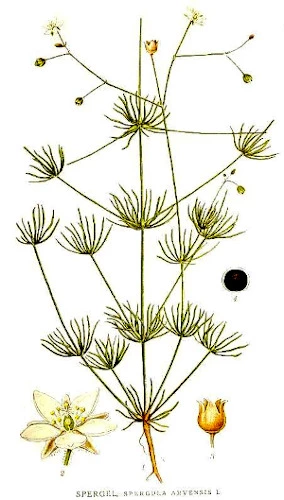

Roggen, Hafer, Gerſte und Kartoffeln waren früher, wie au jet no, die hauptſäliſten Erzeugniſſe des Landbaues. Alte handſriftlie Notizen erwähnen der Kartoffel als Feldfrut hier zuerſt im Jahre 1758. Do muß deren Anbau ſofort ret fleißig betrieben worden ſein, denn na einer Zählung im Jahre 1772 wurden ſon damals 2536 Seffel hier eingeerntet. Bis in die Mitte dieſes Jahrhunderts ward au der Leinbau und die Flasgarnſpinnerei bei jedem Bauer gepflegt. Jet iſt dieſe Feldfrut faſt gänzli verſwunden, dagegen wird dem Weizen mehr Land eingeräumt. Als Futterpflanzen ſtehen der rothe und weiße Klee obenan. Vereinzelt werden au no geſät: die Futterwie, der Kneel (Spark, Spergula arvensis L.), die gelbe Lupine, der Pferdezahn (Mais), der Buweizen u. A. m. Als witige Erzeugniſſe des Landbaues ſind au no zu nennen: die Runkelrübe, verſiedene Kohlarten, als rothes und weißes Kopfkraut, Strunkkraut, Kohlrüben und die Stoppelrüben.

Na den in neuerer Zeit vorgenommenen Viehzählungen waren hier vorhanden

| 1867 | 150 Pferde, 574 Rinder, 252 Safe, 640 Ziegen, 137 Sweine, 45 Bienenſtöe; |

| 1883 | 130 Pferde, 562 Rinder, 28 Safe, 584 Ziegen, 92 Sweine, 27 Bienenſtöe; |

| 1879 | wurden 585 Stü Rindvieh gezählt, und zwar 293 Stü im Oberdorfe, 212 Stü im Niederdorfe und 80 Stü auf der Haine, Hempel und im Spreedorf. |

B. Die Induſtrie.

a. Die Weberei.

Die Hauptbeſäftigung der Bewohner iſt die Weberei. Dieſelbe wurde früher nur in den Städten, beſonders in Zittau, von zünftigen Meiſtern betrieben, wele nit dulden wollten, daß auf den Dörfern Stühle geſet wurden, wobei ſie ſi auf ihre Privilegien ſtüten. In Folge des Pönfalles 1547 erlitten dieſe Geretſame der Sesſtädte jedo große Einbuße, ſo daß au die Weber, wele ſi nun na und na auf den Dörfern niederließen, nit mehr ſo bedrängt wurden. Es breitete ſi nunmehr die Leinenweberei immer mehr und mehr aus; aber no 1627, vom 25. ― 27. Februar, kam es vor, daß die Zittauer Zunftmeiſter, begleitet von Rathskneten, auf den Dörfern umhergingen, den Dorfwebern die Stühle zerſlugen und das Garn wegnahmen. Bald darauf, 1638, erlaubte jedo der Zittauer Rath den Bewohnern, auf den zur Stadt gehörigen Dörfern das Weben, aber nur gegen Entritung eines Stuhlgeldes von jährli einem Thaler. Die Zittauer Meiſter konnten damals den großen Beſtellungen, wele Nürnberger Handelshäuſer maten, nit genügen. Ueber dieſen Stuhlzins wurde bald Unzufriedenheit laut. Die Ortſaften Eibau, Ebersba und Friedersdorf verweigerten 1646 dieſe Abgabe. Die höhere Behörde ſüte jedo die Stadt wegen dieſer Beſteuerung. Dieſer Stuhlzins erhöhte ſi im Jahre 1729 ſogar auf zwei Thaler. Seifhennersdorf, das 1766 um Verminderung des Stuhlgeldes naſute, wurde abgewieſen; erſt, als bei einer verdienſtloſen Zeit 1830 dieſes Dorf wiederholt um Erleiterung dieſes Stuhlzinſes einkam, erfolgte eine Ermäßigung deſſelben. Seit 1833 wurden nur no 4 g. Groſen Sreibgebühr erhoben, wele endli in der Revolutionszeit 1848 in Wegfall kam.

Na dem Swedenkriege 1706 kam die Leineweberei in der Oberlauſi mehr empor. Von England aus wurde dur Hamburger Kaufleute angefragt, ob man in Zittau auch weißgarnige Leinwand ſi zu liefern getraue, bisher waren nur grobe, rohgarnige Saen gewebt worden. Dieſer Umſtand wurde die Veranlaſſung, daß an einigen Orten Garnbleien angelegt wurden, au in Ebersba gab es ſon 1720 auf dem Kretſamgute und im Oberdorfe auf Freund's (Fründs) Garten, jet Cat.-Nr. 232, ſole Bleien. Mehrere Leinwandhändler kamen damals zur Wohlhabenheit.

Zu jener Zeit und au ſon früher mag es au guten Verdienſt für die Weber gegeben haben, ſon im Jahre 1655 maten ſi Verordnungen der Lauſier Landſtände gegen die „Prat und Hoffahrt“ nöthig, als: gegen die Federn auf den Hüten, die Suh mit Abſäen und Pfundſohlen, das Tragen von Degen und langem Haar, die Bänder um die Häupter, die Korallen um die Hälſe.

1655, den 3. Mai, iſt ein Befehl aus Zittau na Ebersba an die Geriten, zur Haftnehmung und Beziehung der beſtimmten Geldſtrafe von 32 Perſonen ergangen, wele gegen eine Verordnung der Lauſier Landſtände, wider das beſtehende Geſe, langes Haupthaar trugen.*) Dieſe weigerten ſi, die Strafe zu leiden und bewogen die Eibauiſen und Seifhennersdorfer, ſi mit ihnen vereint aufzulehnen. Au gingen 2 Perſonen aus Ebersba deswegen ans Oberamt. Hier aber wurde der Befehl des Zittauer Raths beſtätigt und es erging hierauf, den 22. Mai, von demſelben ein zweiter Befehl an die Ebersbaer Geriten, na welem von jenen Perſonen in dem Gerite die beſtimmte Geldſtrafe eingenommen und na Zittau gebrat wurde.

Au 1702 und 1712 ließ die Obrigkeit an Bußtagen ein Luxusmandat von den Kanzeln verleſen, in welem den Factoren zu Oderwi, Eibau, Ebersba und Großſönau der Gebrau von ſilbernen Beern, Uhren, goldenen Ketten, Spien, koſtbarer Kleidung, Piſtolen und der Gebrau von Reitpferden verboten wurde. Do ſenkte man dieſem Mandate wenig Beatung.

Die Jahre 1720, 1772, 1811, 1830, 1847 und 1853 gelten dagegen in Folge von Theuerung und Arbeitsloſigkeit als Nothjahre für die Weberei.

Im Jahre 1729 wurden in Ebersba 360 Stühle gezählt. Bedeutend war die Ausfuhr von Leinenwaaren aus der Lauſi im Jahre 1777, beſonders dur die Dürninger'ſe Handlung in Herrnhut. Geliefert wurden in dieſem erwähnten Jahre von dem Zittauer Gebiete 84 000 Stü. Hiervon kamen auf Ebersba 6745 Stü zum Preiſe von durſnittli 16 ¾ Thaler per Stü. In den darauf folgenden Jahren 1778 und 1779 unternahmen au hieſige Fabrikanten, darunter Chriſtian Freude, Chriſtian Conrad Gerathewohl und Gottfried Bitterli, Reiſen na Hamburg, Amſterdam, London und Trieſt, um die Verſendung ihrer Waaren ins Ausland zu ermöglien, ihre Bemühungen waren au von Erfolg gekrönt bis zur napoleoniſen Länderſperre, wodur der Handel ins Ausland ganz aufhörte.

Bis zu Anfang dieſes Jahrhunderts war die Weberei ausſließli auf reinleinene Artikel beſränkt geweſen. Es hatte ſi dafür au ſon früher die Aufſtellung von Hilfsmaſinen nöthig gemat, ſo ſtellte genannter Fabrikant Gerathewohl ſon 1780 mit landesherrlier Genehmigung eine große Holzmangel auf; ſpäter legten ſi au no die Firma Nicolai& Co. und Fabrikant Chriſt. Friedri Wünſe auf der Haine ſole Mangeln zu. Denn au in der erſten Hälfte dieſes Jahrhunderts gab es no viel Leinwandweberei hier. Dieſes bewog au Bleier Karl Got, daß er in den Jahren 1836/37 auf den Floßwieſen eine Bleie mit Walke anlegte, zu weler ſpäter au eine Appretur mit Dampfbetrieb trat. (Derſelbe brate 1858 den erſten Dampfkeſſel na Ebersba.) Außer dur verſiedene kleinere Unternehmer wurde damals dur Fabrikant Karl Friedri Auguſt Iſrael, in Firma Nicolai & Co., viel Leinenwaaren zum Verſandt gebrat.

1852 wurde au no ein Verſu gemat, des Flasſpinnen, weles zeither nur an den Winterabenden in den Bauerſtuben betrieben wurde, in größere Aufnahme zu bringen dadur, daß man eine Spinnſule im Glönerhauſe auf dem Kirhofe gründete. Ein Verein, bei welem ſi die damaligen Geiſtlien, Lehrer und Gemeindevorſtände betheiligten, erwählte Chriſtian Friedri Paul aus Neu-Ebersba zum Spinnlehrer, weler dafür ausgebildet wurde. Zu Ende des Jahres 1852 ſpannen 62 Kinder, do konnte ſi ein Kind wöentli nur 45 Pf. verdienen. Paul wurde au von der Kreisdirection Bauen nit lange auf dieſem Poſten geduldet, weil man in ihm einen Demokraten von 1848 erblite. Da au die Handſpinnerei ſi gegenüber der mehr und mehr in Aufnahme kommenden Maſinenſpinnerei nit behaupten konnte, wurde dieſe Söpfung ſon 1854 in eine Beſäftigungsanſtalt für Arbeitsloſe umgewandelt, worin nun das Treiben von baumwollenen Garnen zur Geltung kam.

Seit Anfang dieſes Jahrhunderts wurde die Leinwand mehr und mehr dur baumwollene Gewebe verdrängt; ſo waren es in den erſten Jahrzehnten die Kattune, ſpäter Nankings und bunte Köper, mit welen die Weber beſäftigt waren. Größere Geſäfte in Baumwollwaaren wurden in dem Jahre 1840 und weiterhin von den Fabrikanten Joh. Gottfr. Bergmann, Chriſtian Gottlieb Henke und Carl Gabriel Auguſt Freude gemat; namentli war es die im Jahre 1847 gegründete Firma Chriſtian Friedri Henke, wele die bunten baumwollenen Köper in großen Quantitäten na der Türkei, den Donaufürſtenthümern, Kleinaſien, Afrika und Japan lieferte. Der Krimkrieg 1855 gab dieſem Geſäfte gerade einen bedeutenden Aufſwung, ſo daß gegen 3000 Weber hier und aus der Umgegend dabei Arbeit fanden.

Der Fabrikant Hermann Gruner beſäftigte in den folgenden Jahren ebenfalls eine größere Zahl von Webern mit dieſen Saen.

1867, wo etwa 2000 Stühle im Ganzen für die verſiedenen Unternehmer dieſen Artikel arbeiteten, war na amtlien Ermittelungen der Verdienſt für einen Weber mit einem Stuhle wöentli 1 ¾ ― 3 Thaler.

Seit Einführung der bunten baumwollenen Gewebe in unſerem Orte mate ſi au die Bunt- und Blaufärberei nöthig, wele ſon ſeit den erſten Jahrzehnten von einzelnen kleinen Unternehmern betrieben wurde, und zwar als Lohnfärberei für die Fabrikanten. Später wurde dieſes eine Zeit lang ein lohnender Erwerbszweig für mehrere Familien.

Dur eine Anzahl kleinerer Fabrikanten wurden in den 60 er Jahren au Hoſenzeuge, baumwollene Bett- und Kleiderzeuge fabriziert, namentli au Creas und Listados, wele dur die Firma C. F.Neumannjun. in Eibau na Weſtindien, beſonders na Cuba verſandt wurden.

Die Anfertigung der bunten baumwollenen Bett- und Kleiderzeuge, ſowie halbleinener Sürzenzeuge nahm ſpäter der Fabrikant Hermann Wünſe, deſſen Firma am 8. December 1868 ins Handelsregiſter eingetragen iſt, in großem Maßſtabe in die Hand.

Die Hausweberei war in jenen Jahren vollauf beſäftigt; es fanden ſogar Tauſende von Webern aus den benabarten böhmiſen Ortſaften in Ebersba und Gersdorf Arbeit.

So hatte das hieſige Zollamt beim Veredlungsverkehr mit Geweben, und zwar zum Ausgange aus Saſen

| 1867 | 5 034 Abfertigungen |

| 1870 | 8 419 Abfertigungen |

| 1871 | 15 267 Abfertigungen |

| 1872 | 16 368 Abfertigungen |

nöthig, dazu kamen no

| 1871 | 5424 | Abfertigungen (Ausgänge aus Saſen) im Spul-Ver- edelungsverkehr (ſogenannte Garntreiberei). |

| 1872 | 8879 |

Die Zahl der Eingänge mußte natürli ebenſo groß ſein.

Unter einer Abfertigung iſt jedo vielfa ein ganzer Wagen voll geſeerter Ketten und Garnen reſp. Weben zu verſtehen. Die böhmiſen Factore aus der Rumburger und Sluenauer Gegend beförderten faſt tägli ſole größere Partien über die Grenze und zurü.

In den Jahren 1878 ― 1880 wurden gegen 32 000 ― 40 000 Weber jährli auf dem hieſigen Zollamte expediert.

Unter Veredlungsverkehr iſt hier zu verſtehen, daß Garne und geſeerte Ketten na Böhmen gegeben wurden, wo dieſelben gewebt oder aufgeſpult und als fertige Waare wieder zollfrei eingeführt werden durften.

1873 wurde dur Hermann Wünſe die erſte größere Dampfmaſine und die erſten meaniſen Stühle hier in Gang gebrat. Im nafolgenden Jahre kamen in einem dazu erbauten Fabrikgebäude am ſogenannten Kirſtege, unweit der Hainſenke, eine größere Anzahl meaniſer Stühle in Thätigkeit und ſomit wurde der Anſtoß zu einer gänzlien Umgeſtaltung des Webereibetriebes in unſerm Orte gegeben.

Dur Aufhebung des Veredlungsverkehres im Jahre 1881 wurde ein weiterer Ausbau dieſes Fabriketabliſſements bedingt. Au wurde in jenen Jahren dur Carl Guſtav Dreßler eine meaniſe Weberei erbaut, wie au ſpäter no die Firma Freude & Wünſe mit Aufſtellung meaniſer Stühle vorging.

Die jungen Leute wandten ſi nun der Fabrikarbeit immer mehr zu, weil ſi dieſelbe als lohnender erwies; dadur mußte freili die Hausinduſtrie zurü gehen.

In dem Jahre 1873 gab es in Ebersba no gegen 1700 Handwebſtühle, im März 1880 fanden ſi no in 568 Häuſern 883 Webſtühle, an welen gewebt wurde, vor, während im Jahre 1887 nur no 501 Handwebſtühle gezählt wurden.

An dieſen 1880 gefundenen 883 Webſtühlen wurden folgende Waaren gewebt:

| auf | 82 | Stühlen | ſogenannte Seen, |

| auf | 158 | Stühlen | weiße (meiſt baumwollne) Leinwand, |

| auf | 76 | Stühlen | Damaſtgewebe, |

| auf | 246 | Stühlen | türkiſe bunte Köper, |

| auf | 112 | Stühlen | Hoſenzeuge, |

| auf | 185 | Stühlen | Drell und Bettzeuge, |

| auf | 24 | Stühlen | feine Kleiderzeuge. |

Selbſtſtändige Weber gab es damals 770, unſelbſtſtändige (Geſellen) 113. Der durſnittlie Woenverdienſt für einen Handweber wurde auf 4 Mk. 37 Pf. per Stuhl ermittelt, 1887 wird 5 Mk. als der ritige Durſnittsverdienſt für einen Hausweber angenommen. Der Durſnittsverdienſt für einen Arbeiter am meaniſen Stuhle berenete ſi zur ſelbigen Zeit auf 135 — 155 Pf. tägli.

Im Jahre 1882 waren etwa 1200 Fabrikarbeiter hier vorhanden.

Bei einer Zählung am 1. Mai 1886 fanden ſi in den ſämmtlien Ebersbaer Fabriken 1667 Fabrikarbeiter vor, 987 männlie und 680 weiblie.

1887, den 1. Mai, dagegen 1804 Fabrikarbeiter, und zwar:

| über 21 | Jahre alt, | 696 | männlie und | 507 | weiblie, |

| von 16 ― 21 | Jahre alt, | 148 | männlie und | 168 | weiblie, |

| von 14 ― 16 | Jahre alt, | 100 | männlie und | 98 | weiblie, |

| von 12 ― 14 | Jahre alt, | 38 | männlie und | 49 | weiblie. |

1888, den 1. Mai, wurden 1848 Fabrikarbeiter gezählt, darunter 1005 männlie und 843 weiblie, und zwar:

| über 21 | Jahre alt, | 673 | männlie und | 524 | weiblie, |

| von 16 ― 21 | Jahre alt, | 208 | männlie und | 195 | weiblie, |

| von 14 ― 16 | Jahre alt, | 91 | männlie und | 97 | weiblie, |

| von 12 ― 14 | Jahre alt, | 33 | männlie und | 27 | weiblie. |

In dieſen Zahlen ſind gegen 600 Perſonen aus Georgswalde und anderen benabarten böhmiſen Ortſaften enthalten, wele in den hieſigen Fabriken arbeiten.

Die Beſäftigung in den Fabriken gehört faſt nur der Textilbrane, Weberei, Färberei, Appretur an, blos die Anzahl Perſonen, wele in der vor etwa 12 Jahren dur Johann Förſter jun. aus Rumburg hier gegründeten Knopffabrik arbeiten, maen hiervon eine Ausnahme.

1876 betrug die Anzahl der Dampfmaſinen-Pferdekräfte hier 107.

1888 ſind 13 Dampfmaſinen mit zuſammen 428 Pferdekräften bei der Induſtrie hier thätig, worunter nur ein kleiner Dampfmotor anderen Zween als der Weberei dient.

Die Zahl der gegenwärtig im Betriebe befindlien meaniſen Stühle iſt 854.

1885 kaufte der Fabrikbeſier Hermann Wünſe die Dreßler'ſe Fabrik, au ging 1888 die Got'ſe Bleie und Appretur in ſeinen Beſi über, woſelbſt au ſofort ein großes Fabrikgebäude für Färbereizwee erbaut ward. Zu dieſem ſeinem umfangreien Fabrikweſen gehört au no eine große meaniſe Weberei in Sirgiswalde, ſowie die Beſäftigung zahlreier Handweber in verſiedenen Ortſaften. Das Fabrikweſen des Hermann Wünſe ging Ende April 1889 dur Kauf an eine Actiengeſellſaft über.

In und dur dieſe Fabriken kam das Gaslit ſeit dem 30. Auguſt 1877 und das electriſe Lit (Glühlit) ſeit März 1884 in unſerm Orte zur Anwendung. Au eine in vielen Induſtrie-Bezirken vorkommende Erſeinung, der „Streik,“ fand ſi hier ein. Am 4. ― 6. Mai 1886 vollzog ſi ein Streik der Fabrikweber, weler ſi au auf die Nabarorte ausweitete, aber einen friedlien Verlauf nahm.

Die Haupterzeugniſſe der hieſigen Webinduſtrie ſind gegenwärtig: bunte baumwollene Flanelle, gemuſterte baumwollene Bettzeuge, ſowie bunte baumwollene, halbwollene und halbleinene Kleiderſtoffe, wele im In- und Auslande, au auf überſeeiſen Pläen ihre Abnehmer haben. Halbleinene Sürzenzeuge wurden ſeither au von der Firma C. F.Belger, jeiger Inhaber Hermann Belger, fabriziert. Außer den bereits genannten Firmen arbeiten no einige kleinere Fabrikanten baumwollene Waaren für Deutſland und für den Orient.

b. Verſiedene Gewerbe.

No viel weniger, als das Weben, wollte die Stadt Zittau das Betreiben von Handwerken und Handelsgeſäften auf ihren Dörfern geſtatten; ſie ſtüte ſi dabei au auf alte, den Sesſtädten eingeräumte Vorrete. Nur niedrige, unbedeutende handwerksmäßige Beſäftigungen wurden zugelaſſen. Das Ret zum Mahlen, Baen und Slaten, ſpäter au zum Branntweinbrennen und zum Salzverkaufe, war gewöhnli dem Lehnsgute, bei uns dem Lehnskretſam, zuertheilt. Konnte ſi do 1679 der Rath zu Zittau nit entſließen, der Gemeinde den auf dem Ehedingstage neben des Riters Bäer und Fleiſer no gewünſten Gemeinde-Fleiſer und -Bäer zu bewilligen. (Vergl. Seite 36.)

Die 4 Waſſermühlen waren im Beſie des Rathes zu Zittau. Eine Tafel an der Niedermühle trägt no folgende Inſrift:

„Dieſes E. E. E. Raths der Stadt Zittau gehörige und den 14. Juni 1677 abgebrannte Mühle iſt dur die damaligen Verwalter, als : Herrn David Jentſ, Licent und Bürgermeister, au Chriſtian Böttiger des Raths. ― von Grund aus wieder neu aufgebaut worden.“

Ende des vorigen Jahrhunderts verkaufte die Stadt Zittau dieſe Mühlen, und zwar : 1792 die Buſmühle an Gottlob Freude für 860 Thaler und einen jährlien Waſſerzins von 40 Thalern nebſt 6 Seffel gutes Landkorn zur Litmeß (die ſeither in Nuung gehabten beiden Teie wurden den Käufern gegen eine jährlie Erbpat von 14 Thalern überlaſſen), 1796 die Obermühle an Johann Chriſtian Zumpe für 500 Thaler und 40 Thaler jährlien Waſſerzins; 1797 die Niedermühle an Chriſtian Friedri Wagner für 500 Thaler und 81 Thaler jährlien Waſſerzins; 1801 die Mittelmühle für 500 Thaler und 80 Thaler jährlien Waſſerzins an Johann Chriſtoph Winkler.

Die erſte Windmühle wurde 1803 von Bitterli in der Nähe des Slößens erbaut, und zwar mit Genehmigung des Stadtraths und gegen Zahlung eines jährlien Mahlzinſes an denſelben. Dieſe Mühle iſt ſeit einigen Jahren wieder abgebroen und der Pla mit einem Fabrikgebäude bebaut worden. Die Windmühle auf der Anhöhe bei Ober-Spreedorf iſt 1842 erbaut worden. Zulet entſtand diejenige am Hainberge (1871). Gegenwärtig giebt es fünf Windmühlen hier.

Die Smiede war anfängli Eigenthum der Gemeinde; ſie wurde jedo 1644 an Berthold Got für 60 Thaler verkauft. 1707 verkauften die Hinterlaſſenen des damaligen Gemeindeſmieds Georg Tſuppe dieſelbe Smiede an Miael Heydig für 500 Thaler mit der Geretigkeit (Vorret), daß keine andere Smiede in der Gemeinde ohne des Gemeindeſmieds Willen erbaut werden dürfe.

Die bis dahin zur „Obern-Senke“ gehörige „Slöſſelſmiede“ kaufte 1785 Karl Friedri Raue für 50 Thaler von ſeinem Vater, dem Lehnsriter Johann Raue, weler dieſelbe erbaut hat. 1826 gab es hier ſon vier Smieden.

In Beſi einer Brauerei konnte unſer Ort erſt 1881 gelangen. Die Brauerei war ebenfalls ein Vorret der Sesſtadt Zittau. Selbſt zur Zeit der Sleinie und ihrer Herrſaft mußte in unſern Dörfern das Bier in Zittau gekauft werden. Son 1530 zogen gegen 400 Zittauer Bürger aus und zerſlugen au in Eibau, weles damals dem Herrn von Sleini gehörte, dem daſigen Riter ein Faß Laubaner Bier. Ebersba hielt ſon 1796 und au wieder 1802 um Erritung eines Landbrauhauſes an, jedo vergebens. ― Eibau erhielt 1810 ein ſoles.

Die Branntweinbrennerei wurde ſon früher im Kretſam, zu Anfang dieſes Jahrhunderts au auf der Haine betrieben, wovon no eine Reſtauration den Namen die „Brennerei“ trägt. Die Branntweinbereitung, wie die Fabrikation von Frutſäften und Frutwein hat in neuerer Zeit die Firma O.Röthig & Co. in die Hand genommen.

Einzelne Handwerker und Kaufleute ließen ſi zwar na und na au auf den Dörfern nieder, do ſuten die Städte ſoles na Möglikeit zu beſränken. Später gaben die Städte gegen eine Conceſſion, d. h. gegen eine Abgabe in die Stadtkaſſe, die Erlaubniß zur Betreibung ſoler Geſäfte auf den Dörfern. Ein Geſu ſoler conceſſionierter Handwerker aus Ebersba und Eibau, Geſellen und Lehrlinge halten zu dürfen, wurde jedo 1821 no vom Oberamte abgewieſen. Die ſtädtiſen Zunftmeiſter ſuten eben ihre Geretſame mögliſt feſtzuhalten. Erſt gegen die Mitte dieſes Jahrhunderts und dur die neuere Gewerbegeſegebung gewann das Handwerk au hier mehr und mehr freien Boden.

Unter den Handwerken finden wir in früheren Zeiten folgende hier vertreten: die Bauhandwerker, Zimmerleute, Steinarbeiter, Dadeer, Tiſler, ferner Bäer, Fleiſer, Sneider, Suhmaer, Stellmaer, Goldſmiede, Färber und Druer, Sloſſer, Bötter, Maler.

Erſt in neuerer Zeit ſind hinzugekommen: Klempner, Bubinder, Seiler, Kürſner, Sattler und Riemer, Dresler, Strumpfwirker, Bürſtenmaer, Korbmaer, Photographen, Hutmaer, Conditor, Barbiere, Bildhauer, Gärtner, Cigarrenmaer u. a. m.

Dieſe Handwerke wurden in neuerer Zeit bisweilen zu größeren Unternehmungen erweitert. So geſtaltete der Sloſſer Carl Rößner ſeine Werkſtatt zu einer Sprienbauanſtalt mit Dampfbetrieb und brate 1859 die erſte Dampfmaſine in unſern Ort. ― Die Bubinderei von Bernh. Clemens erweiterte ſi zu einer Liniieranſtalt und Geſäftsbüer-Fabrik. ― Seit vorigem Jahre finden wir auf der Haine au einen neuen Windmotor erbaut für das Holzwaaren-Geſäft von Wauriſ.

Wenn es in früheren Zeiten ſwer hielt, eine Conceſſion zu einem kaufmänniſen Verkaufsgeſäfte auf dem Dorfe zu erlangen, ſo haben wir in der Jetzeit keinen Mangel an Verkaufsläden, wo wir die verſiedenſten Handelsartikel in großer Auswahl finden, ſo daß unſer Ort in dieſer Beziehung nunmehr mit maner namhaften Stadt wetteifert.

c. Druereien und Erzeugniſſe der Preſſe.

Von den größeren Preßerzeugniſſen, wele Ebersba verfaßt und herausgegeben, wenn au nit hier gedrut wurden, iſt als das älteſte bekannte Sriftſtü wohl die mehrgedate „Chronik von Ebersba“ von Gottlob Paul, 1826, zu nennen.

[vergleiche Webkopie G. Paul]

In den Jahren 1847 ― 1849 gab dann der Fabrikant C. G.Aug.Freude Sriften über „die oberlauſier Induſtrie“ und 1848 und 1849 au „Ebersbaer Blätter“ heraus. Dieſen Sriften ließ er von 1869 ― 1873 eine Zeitſrift „Das Friedensblatt,“ au ein Sriften über die Arbeiterbewegung folgen. Sein Bu, „Der Weg zu einem glülien Ehe- und Familienleben“ erſien 1876. Au eine Geditſammlung, „Stimmen der Andat“, iſt 1855 von ihm verausgabt worden.

Ums Jahr 1855 wurde hier eine Steindruerei erritet, deren Inhaber, Wilhelm Dreßler, im Jahre 1859 ein großes Bild von Ebersba mit Randbildern, wele einzelne Gebäude darſtellen, herausgab.

Seit dem Jahre 1860 ſind au Monatſriften unterhaltender Art (Erzählungen ꝛc.) mit colorierten Bildern von Chr. Frd. Dreßler und ſpäter au von Wilh. Görner herausgegeben und dur Colporteure im weiten Umkreiſe verbreitet worden.

1867 erritete C. F. W. Holzhaus die erſte Budruerei hier und gründete zuglei das 2 Mal wöentli erſeinende „Ebersbaer Woenblatt“, weles ſeit 1868 zuglei Amtsblatt für den hieſigen Geritsamtsbezirk wurde, gegenwärtig au unter die Amtsblätter der Königlien Amtshauptmannſaft zu Löbau gehört. 1868 ging das Unternehmen ſon an den gegenwärtigen Budruereibeſier und Redacteur Emil Müller über.

Die zweite Budruerei legte ſi 1883 der Geſäftsbüerfabrikant Bernh. Clemens zu. Ein zweites Woenblatt die „Südlauſier Preſſe“, weles derſelbe 1883 herausgab, vermote ſi indeſſen nit lange zu erhalten.

Dur A.Walter beſit unſer Ort ſeit einigen Jahren au wieder eine Lithographie und Steindruerei.