Zweiter Theil.

Specielle Geſite von Ebersba.

A. Gemeindeweſen.

Ueber die Exiſtenz unſeres Dorfes wurde eine ältere Narit no nit aufgefunden als diejenige iſt, wele beritet, daß am 1. Mai 1306 die Markgrafen Otto und Woldemar von Brandenburg der Stadt Löbau die Ober- und Niedergerite über die Dörfer Gersdorf, Eyba, Ebersba, Cottmarsdorf, Friedersdorf, Dürrhennersdorf, Sönba, Lawalde, Lauba, Groß- und Klein Sweidni, Konradsdorf (Cunnersdorf), Groß- und Klein-Dehſa, Oelſa, die Herrſaft Unwürde und viele Andere übertragen habe. Im Ganzen 83 Orte. 1317, Sonnabends vor Nikolas im December fügte Woldemar zu dieſer Geritsbarkeit no hinzu die Dörfer Ebersdorf, Ottenhain, Biſdorf, Herwigsdorf, Strahwalde, Wendiſ-Paulsdorf, Roſenhain und Wendiſ-Kunnersdorf.

Daß unſer Dorf im Huſſitenkriege gänzli verwüſtet worden iſt, wurde auf Seite 9 angedeutet. Eine alte ſriftlie Familiennarit meldet: „1486, da in Ebersba nit mehr als ſieben Häuſer geſtanden haben, ſtarb hier Martin Suſter in einem Alter von 104 Jahren.“ Das Suſterſe, jet Apeltſe Bauergut Nr. 352 und Tobias Bergers, jet Robert Henkes Gut Nr. 128, bei der Kire, waren damals die erſten Güter; die übrigen Wohnungen waren Auehäuſer und haben zwiſen dieſen beiden Gütern geſtanden und das ganze Dorf gebildet. ― Von den ehemaligen Herrſaften Ebersbas berite Pauls Chronik von Seite 43 an dur Auszüge aus Urkunden:

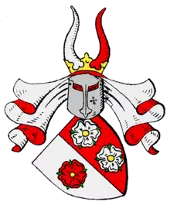

Chriſtoph von Gersdorf, Herr aus Baruth, Taubenheim ꝛc. war au Beſier der Herrſaften Kittli, Groß- und Klein-Sweidni, Dürrhennersdorf, Kottmarsdorf und Ebersba. Er ſtarb 1509 und hinterließ ſieben Söhne, die mehrere Jahre hindur dieſe Güter gemeinſaftli beſaßen. 1519 aber wurden ſie getheilt und ſein vierter Sohn Rudolph bekam Kittli, Kottmarsdorf, Dürrhennersdorf und Ebersba. S. Lauſier Magazin 1780, p. 149, und Käuffers Verſu einer topographiſ-hiſtoriſen Beſreibung des Städtens Reienba im Mſcpt.

Hans von Sleini auf Tollenſtein, Sluenau und Hainspa wird 1544 bei Verkauf des hieſigen Kretſams erwähnt und 1556 heißt es in einem alten Geritsbue:

„Wegen Verkauf des Lehngutes Hanſens Siegerts ſind den Montag na Lätare in die Geriten kommen Hans Siegert mit ſeinen Brüdern und Swägern haben öffentli bekannt und angezeigt, daß ſie Hanſen Siegert ihres Vaters Gut verkaufen wollen oder Lehn-Stü für 700 Floren, giebt zum angelde 200 Fl. zwiſen hin und Pfüngſten die bleibenden 500 Fl. auf 19 Termin und Erbtage na anordnung unſers gnädigen Herrn Hans von Sleini.“

Unſer Geſitsſreiber Paul ſagt, daß damit das Lehnsgut, das naherige Vorwerk, gemeint ſei. Dieſes Gut ſei dur Zukauf des damaligen Häuptiſen (Hauptmannſen ?) Bauergutes no vergrößert worden, ſo daß es in der Breite von 5 Gärten bis Spreedorf geht. Zu vorſtehender Urkunde iſt ferner zu bemerken, daß in den darin genannten Jahren Georg von Sleini Beſier der Herrſaften Tollenſtein, Sluenau und Hainspa war. Es kann daher Hans von Sleini nur einer ſeiner Söhne ſein, weler vielleit ſeinen Vater vertreten hat.

Die Herzöge von Saſen, Ernſt und Albert, braten im Jahre 1471 die Herrſaften Tollenſtein und Sluenau dur Kauf an ſi. 1481 wurden jedo dieſe Beſiung ſon wieder zum Verkauf ausgeboten. In dem ſäſiſen Obermarſalle Hugold von Sleini fand ſi bald ein neuer Käufer, der dieſe Herrſaften hauptſäli ſeines älteſten Sohnes Heinri wegen erwarb.

Laut Urkunde vom 12. Juni 1487 entſied König Wladislaus II., daß die Tollenſteiner und Sluenauer Lehnsleute dem Hugold von Sleini Gehorſam zu leiſten zu leiſten haben, wennglei derſelbe dem böhmiſen Herrenſtande nit angehöre. (Dr. Moſkau, „Tollenſtein“.)

Na dem 1490 erfolgten Tode des Hugold von Sleini erhielt ſein Sohn Heinri von Sleini dieſen Beſi, wozu er im Laufe der Jahre au no die Güter Ebersba, Friedersdorf, Rumburg, Sönlinde, Oderwi, Leutersdorf, Sirgiswalde u. a. m., zulet au Eibau und Seifhennersdorf ankaufte. In welem Jahre unſer Ort an dieſen Herrn gekommen iſt, iſt nit aufzufinden. Zu dieſem ſeinen Beſithümern trat au no das Amt Hohnſtein und andere Herrſaften, ſo daß das ſogenannte Sleinier Land im Jahre 1496 eine Fläengröße von 14 □ Meilen hatte worin 160 Kirſpiele lagen. Hierzu kam 1513 no die Herrſaft Pulsni, wele er von dem böhmiſen Könige Wladislaus erhielt.

Heinri von Sleini ſtarb 1518 in Meißen. Seine Nakommen verwalteten einige Jahre dieſe Beſitzungen gemeinſaftli; na dem Jahre 1526 fielen unter ſeinen fünf Söhnen wovon damals ſon wele geſtorben waren, ſämmtlie Herrſaften in der Oberlauſi und in Böhmen an Ernſt und Georg von Sleini.

Ernſt von Sleini wurde Domprobſt bei dem Bisthum zu meißen, 1539 Verweſer des Erzbisthums Prag. Er ſtarb am 6. Februar 1548 und iſt in der Sluenauer Kire beigeſet. Nunmehr wurde ſein Bruder Georg alleiniger Beſier dieſer Herrſaften. Ernſt hatte au früher wegen ſeiner Aemter wenig auf ſeinen Gütern verweilen und dieſelben verwalten können.

Georg von Sleini bewohnte den Tollenſtein und begründete 1554 am Kreuzberge (früher Heideberg genannt) das Städten Georgenthal, legte au Bergwerke daſelbſt an. Im Alter bezog er das Sloß in Rumburg, wo er 1565 ſtarb. Von Georgs 7 Söhnen wurden die Beſiungen getheilt. Bei der Erbtheilung erhielt Heinri von Sleini die Herrſaft Tollenſtein und Rumburg, wozu au Leutersdorf, Eibau und Seifhennersdorf gehörte. Chriſtoph von Sleini erhielt die Herrſaft Hainspa.

Hans von Sleini war kaiſerlier Rath, au Landvogt der Oberlauſi, hatte Wehrsdorf, Niſeborn, Neſwi, Liboau und Tholi.

Ernſt von Sleini bekam die Herrſaft Sluenau mit Ebersba und Oderwi.

Friedri von Sleini ſein Erbe iſt unbekannt. No vor dem Jahre 1570 kaufte er von ſeinem Bruder Heinri die Herrſaft Warnsdorf. In demſelben Jahre no verkaufte au Heinri ſeine Beſiungen Tollenſtein und Rumburg ſeiner vielen Sulden wegen an ſeinen Neffen Chriſtoph von Sleini auf Graubſi.

Ernſt von Sleini war bis 1605 Beſier der Herrſaft Sluenau, jedo wurde ſehr bald, ſon vor 1586, Frau Ludmilla von Sleini, geborene von Lobkowi, auf Tollenſtein, Sluenau und Neuſloß Mitbeſierin. Unſer Gut Ebersba muß ſon 1595 oder kurz vorher aus der Sluenauer Beſiung heraus an Friedri von Sleini auf Warnsdorf und deſſen Ehefrau Gräfin Eliſabet, geborne von Sli, verkauft worden ſein. Von dieſem Beſiern erkaufte die Stadt Zittau ſon 1597 unſer Dorf.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts verarmten die Sleinie ſo, daß ſie bald ihre ſämmtlien Beſiungen einbüßen mußten, 1618 wurde au Sluenau von den Sleinien verkauft. Andere in dieſer Srift no aufgeführten Urkunden laſſen vermuthen, daß die Sleinie mehrfa für einander unterzeinet haben, ſonſt würde die Ritigkeit der Jahreszahlen anzuzweifeln ſein.

Pauls Chronik beritet nun weiter Ernſt von Sleini auf Tollenſtein und Sluenau habe 1569 den ehemaligen Tei auf der Niederaue anlegen und deshalb die Niedermühle wegreißen laſſen. Der Saden wäre vergütet worden, im Vertrage ſteht:

„für das Mahlret 2 Flohren und ihnen daß Gebäude volgen laſſen, die Hoffedienſte erlaſſen was aber die Geldzinſen ſeyn Hüner Eyer Flas daß ſoll er vür voll erlegen, den Pfarrherrn Sulmeiſter ſoll er legen wie es zuvor geweſen die Landzeen ſoll er au thun.“

Dieſe Mühle war zuglei ein Gartengrundſtü und gehörte damals Simon Bergmann. Für das niedergeriſſene Haus mit Garten ward ihm, ſowie den übrigen Gärtnern, die ihre Grundſtüe bei Anlegung dieſes Teies einbüßten, Grund und Boden auf der Söpshaine gegeben. Die Bauern wurden auf Rudolphs Gute mit Wieſenfläen ſadlos gehalten. Der damalige Bauer David Kot mußte dieſes Teies wegen ſein Haus und Hof weiter hinausbauen, büßte aber dabei ſeinen vorigen Weg ein.

„Da nun“ — heißt es ferner — „Lorenz Fiſer und Paul Opi einen Weg haben, und ſie den Weg der auf Paul Opies Gute herausgehet, alle drei brauen müſſen, ſoll David Kot den Weg nit anders als zu ſeinem nothdürfftigen Gebraue laſſen und nit mehr wie einen Wagen breit, wie ihm Riter und Söppen anweiſen ſollen. Da au David Kot ſi mehr wollte anmaßen dem mit den eigenen nothdürftigen fuhren, ſoll ſo offt er es übergangen na erkänntniß in des gnädigen Herrn Strafe fallen.“

„Bei ſoler abhandlung ſind geweßen Riter und Söppen zu Ebersba, Jeorgs Walde und Ober Friedersdorff Merten Lehmann Voigt zu Königs Walda, Valten Brois Vogt zu Jeorges Walda ― Barthel Pauliſ deß Herrn Diener, Hans Opi Ampts Sößer. ― Den 8. July 1570.“

„1569 hat Herr Ernſt von Sleini mit Benes Rudolph zu Oberfriedersdorff gefreymarkt als Ernſt von Sleini aus Eigener nothdorft ein lehn Guth zu Ebersba verhandelt mit Benes Rudolph zu Ober Friedersdorff auf ſein Guth und giebt ihm auf das Guth zu in Ebersba 400 So, ein 100 So bar und 300 So auf 19 Termin und Tages Zeiten und hat Benes Rudolph auf ſein Guth mit genommen daß an Huffen und Ruthen auf ſeines kommt Zwei Seffel Korn und Vier Seffel Haber Zinnsgedreide. ― At Hiener At und Vierzig Eyer zwei Kloben Flas und den Pfarrherrn au das ſeine und thut den Herrn Jerli einen Elbwagen wie ſoles einen lehns Riter zukommt und giebet für die Robe Tage wie andere Nabarn auf daß Jeorgiswalder Forbig thun 2 So auf Walborgis 2 So auf Miaelis. Die Landzeen ſoll er mit eiinem Ganzen Zuge Fahren und Vorſpannen, die Handarbeit ſoll er wie ein ander Nabar thun.“

„Hierbei ißt geweſen Riter und Söppen zu Ebersba, Jergis Walde und Ober-Friedersdorff Hans Opi Ampts Sößer, die beiden Vogte zu Königs Walde und Jergiswalda.“

„1579 hat Herr Ernſt von Sleini einen Fle Wieſe eingeräumet Obig den ſtrümppen an den Ebersbaer Gütern gelegen, au ſollen Riter und Söppen auf Zins bedat ſeyn und ſoles der Gemeinte zum beſten berenet werden.“

„Dabei iſt geweßen Hans Opi, Ampts Sößer, Merten Lehmann, Vogt zu Königs Walda, Hans Müller, Kornſößer, Velten Prois, Vogt zu Jergesw., Hanns Heinri, Riter zu Ober-Friedersd.“

„Die Mittewo na Jacobi a. 1580 Iſt ein Klarer vertrag und abſrift geſehn dur den Herrn Ernſt von Sleini wegen einer Wieße ſo der Kiren zu Ebersba gehörig wele Umzeweiß ein nabar um den Andern haben ſoll. Die Kire erhelt 3 Flohren.

„In beiſeyn Vaſpar von Zſa, ſeiner gnaden Amptmann, Herrn Malbiz — Ampts Sößer, Adam Smidt, Stadt Sreiber zu Sloen a. 1583 hat Ernſt von Sleini Ses gertner dur ihr Demüthiges anſuen um erlaſſugn etwas von Hoffetagen erleiterung gethan, wele ſie gethan haben von der Sonnen aufgange bis zum untergange.“

„1583 den Montag na Petri und Paul haben ſi Caſpar Belger, und ſein Sohn Merten Belger zu Wüſten Ebersba mit den Riter Maz Duiſke und George Subert aus Kottmarsdorff wegen eines Fles Wüſten Bodenbuſ weler edlie 50 Jahre in Zank und verboth geſtnden, gut und freiwillig mit einander verglien in beiſein Hanns Malbiz Amptmann und Forſtmeiſter Jacob Hoffmann Kornſößer Merten Holfeld Vogt zu Sluenau — Valten Hänniſ Förſter über den Spremberger Wald george Rudolph Vogt zu Jergeswalde Miel Neumann Riter zu Wüsten Ebersba, Lorenz May, Hanns Donth, Hanns Suſter, Lohrenz Herbri, Valten Marſner, Andreas Ditri, Mertten Kießling, Paul Gübiſ, Alix Wündiſ, geſworne Söppen. ― Auf der Kottmarsdorfer Seite der Edler Ehrentraut und Seiner Frau Margareten nagelaßnen Wittwe Siegismund von Gersdorff Ihr Sreiber Hanns Petterſe und Matin Stark Pfarr Herr zu Kottmarsdorf neben Ihn Adam Duizſke, Merten Kunze, Wenzel Heyne, Max Duizſke geſw. Söppen, Caspar Duizſke von der Großen Sweini und iſt herna ſoler Vertrag in gegenwart aller obgenandten Perſohnen auf der Gräne bereinet und beſteinet worden ſi keine Partei na ihrem gelöbniß und zuſage bei Poëna 20 Böhm So ſoles nit zu halten oder zu verendern. So geſehen auf der Wüſten Ebersbaer und Kottmarsdorfer Grene.“

I Jacobs Hoffmann und Hanns Malbiz, Amptmann zu Sluenau.

Hanns Petterſe, die Zeit Sößer zu Kittli.

Frau Ludmille von Sleini, geborene von Lobkowi, auf Tollenſtein, Sluenau und Neuſloß verkaufte

*) In jener Zeit war für ein Gut ein ganzer Zug (zwei Zugthiere) zu ſtellen. Im Niederdorfe durfte Nabar und Nabar zuſammenſpannen.

„1586 den 4. May an Bartel Hauptmann ein Wüſtes Gut beim hieſigen Vorwerke, für 200 Flohren Sie hat ihm no zugegeben 60 Soben und 17 ſtemme Zimmer und ſoll in allen Spanndienſten mit Zwei einen halben Zug thun, wie ein ander Nabar ſo einen halben Zug für voll fahren muß*) und ſoll Käuffer Frey ſeyn von allen Hoffedienſten ein Jahr lang, daß das Wüſte guth beſſer beſtellt werden kann. Dieſes iſt im Ampte Sluenau verſrieben im Beiſein der Frau Ihr gnaden Adam Smid und Hannß Mölbi Amtsſöſſer.“

„1586 den 14. May hat die Frau Ludmille geb. v. Lobkowi Fr. v. Sleini auf Tollenſtein, Sluenau und Neuſloß Bartel Heuptmann ſein Guth abgekauft weles bey den Forbrige gelegen und giebt die frau Ihr genaden vor beſagtes Guth 130 Flohren, 30 fl. zum einzuge 40 fl. auf Pfingſten 60 fl. auf Miael. Die 200 fl. ſoll die frau Ihr genaden legen auf 19 Termine und Tageszeiten. alſo ſoll Bartel Heuptmann auf ſein wüſtes guth mitnehmen Roſſ und Wagen ſammt aller Bauergeratſafften einen Fle Winderſaat vor den Floß. alle verſeßenen Zinſen ſie mögen Rahmen haben wie ſie wollen au den ganzen Miſt und die hinder Seunen.

Der Text der beiden vorſtehenden Verträge lautet zwar unklar, do dürfte wohl ein Grundſtütauſ damit gemeint ſein.

**) Die drei erſten Gartenbeſier hießen Fabian Neffe, Hans Oeſterheil und Miael Rudolph, auf deſſen Garten das alte Bauerhaus ſtand. Die Kaufſumme des erſten Gartens betrug 140 Floren, die des zweiten 115 und die des dritten 130 Floren.

1590, den 10. Mai, ließ Frau Ludmille von Sleini dur ihren Verwalter und Vogt zu Sluenau, Paul Reihardt und Margtin Hohlfeld, die drei Gartengrundſtüe bei dem hieſigen Vorwerke auf Häuptens Gute (wahrſeinli das eingetauſte Gut) abmeſſen.**) In Kauf-Contracte ſtand folgendes:

„Die drei Garten auf dem Vorbrige zu Ebersba, weil ſie geſete Tage haben, ſind von der Haaſenjagd befreyt aber die Wolffs-Jagd müſſen ſie neben der Landwirtſaft thun.“

Friedri von Sleini auf Warnsdorf und Frau Eliſabeth von Sleini, geborene von Sli, Gräfin und Herrin auf Warnsdorf, unterzeineten bei allen Verhandlungen, bei Käufen und Klagſaen immer gemeinſaftli.

1595 iſt der auf der Aue erbaute Tei wieder eingegangen und hat ― wie beritet wird ―

„die Herrſaft die Frau Eliſabeth von Sleini, geborene von Sli, Gräffin und Herrſaft auf Warnßdorff allhie zu Ebersba das Donath Got ein Stü garthen von den Auen ſo ihn der Tei eingenommen hat, verlohren, au ſein Haus müſſen weiter hinausbauen und iſt ihn aus Benes Rudolphs Gute ein Stü Wieſe oberhalb des Teies eingeräumet, bereinet und beſteinet und in Warnßdorf Confirmiert und Ratifiviert den 15. Aug. 1595.“

Deshalb gehörten die Häuſer auf der Aue, die in dem ehemaligen Teie ſtehen, zum Domino, ſpäter zu Neu-Ebersba.

„1596 den 14. Juny hat Fried. v. Sleini auf Warnßdorff Hyeronimus Froſten Kirenſreiber allhie zu Ebersba wegen ſeiner langen geleiſteten treien Dienſte der Chriſtlien Kire und Gemeine mit einem ſtilein wieße Bedat wele an der Spree auf den Strömpen gelegen und hat dieſelbe der Kiren Sreiber zu Jergeswalde um einen Jährlien Zinnß gehabt, der Kiren Sreiber allhier hat daſſelbe ohne Zinnß ſolange er das Dienſt verſorget zu benuen und zu gebrauen. geſeen in Warnsdorf wie oben.“

Ueber die zur Zeit der Sleinie geübte Juſtizpflege geben uns nafolgende drei Sriftſtüe, wele Pauls Chronik entnommen ſind, einige Narit. Ob das erſte unſern Ort betrifft geht freili aus dem Inhalt nit hervor.

„1569 Iſt ein verglei getroffen worden zwiſen Martin Kreizigern und Ullri Hantiſe daß beſagter Martin Kreiziger durch eingeben des Teifels Ulri Hantiſ vom Leben zum Tode gebrat hat, und iſt alſo auf gutter leute fürbitte bey den Hernn Ernſt v. Sleini auf Tollenſtein und Sluenau dreili angehalten worden, und iſt beſagter Martin Kreiziger Sieben Jahr in der Flut im lande herumgegangen, also das Martin Kreiziger vor den Todſlag legen und geben ſoll, daß entleibet Ulris Hantiſes Weibe und Kinde 40 Flohrn. auf Tages zeiten 5 fl. auf Pfüngſten des 1569 Jahres 5 fl. Martini des 69. Jahres und alſo fort bis die 40 fl. erleget ſinnd und die Unkoſten ſo auf den Proces aufgegangen ſind den 21. July 1596.“

„Vertrag des Todſlages zwiſen Andreas Knoblaus Toter und Paul Opi ſampt ſeinen Sohne verhand, und vorgetragen den 7. Juni 1576.“

„ Nadem ſi es zugetragen, dur Anſtiften des böſen Geiſtes ſi begeben und zugetragen das Sonntag nach Miseric. Domini in der Nat zwiſen 10 und 11 Uhr daß Andreas Knoblau Miel Opien mit einem Brodmeſſer 5 Stüe gethan 3 in den Leib und 2 an den Arm Miel Opi auf den Tag geſtorben deßen Seele Gott genade Andereas Knoblau aber na geſehener that Flütig worde, aber bey ſeiner Abweſenheit darüber Peinli Gerit zwei mahl gehapt und gemeldter Anders Knoblau wie gebührli Cittiret geheiſſen und geladen worden. Hierauf hat der Alte Hannß Knoblau als der Vater neben Ihr ſeiner Sae angenommen und bey Paul Opien und den ſeinigen ſühnlie Handlung geſut und gebeten in wele ſühnlie Handlung mein Gnädiger Hr. Ernſt v. Sleini als der grund und Erb Herr au wegen der Gerite Confentiret und gewilliget. Jedo die Straffe von Wegen der Gerite für behalten als iſt heite den 7. Juny na langer und Fleißiger unter Handlung zwiſen den beiden Pardeien die Handlung entſtanden nämli und alſo daß Andres Knoblau für daß haupt oder Todſlag legen und geben ſoll 67 So und 12 Kleinen Groſen auf künftige Martini dieſes 76 Jahres und alſo fort des 77 Jahres auf Pfüngſten. Es iſt alſo in 5 Jahren bezahlt und als na den Verlauf der Zeit ſoll Andereas Knoblau no erlegen 15 Poen und Unkoſt riten und legen und ſoll ſi mit den Herrn wegen der Gerite na ſeiner Genade willen gänzli vertragen.“

„Verzit Hannſen Goten gethan den 6 ten Mai 1595.“

„I Hanns Got wohnhaft zu Ebersba geſtehe und bekenne das i aus Anregung deß bösen Feindes und meiner eigen vorſa mi ſo weid vergeſſen und meinen Jungen Hanns Müller genand habe I Ihnen beredet und beweget das er meinen Nabar etlie Geſirr entwendet und mir zubringen ſollte. Dar neben gedater Junge ſi ingleien den Teuffel laſſen verführen eine Summe geldes bei Nätlierweile geſtohlen weles i au in mein Hauß eingenommen habe deßen von Jungen einen Theil entlehnet und au etwas ſelbſt behalten, an welen i ſehr unret gethan und wohl verdienet daß meine Gnädige Herrſaft die Wohlgeb. Frau Eliſabeth v. Sleini gebohrn v. Sli Gräffin zu Warnsdorff gegen mir das Ret mit leibes Strafe verfahren mögte nadem meine gnädige Herrſaft auf vielfertige fürbitten redlie Herren und meine Bluts Freundſaft ſowohl meiner ganzen gemein zu Ebersba ſol mein verbreen und der verdienten starfe aus genaden nagelaſſen und geſenket. I aber habe mi gegen meinen liebn Gott im Himmel ſwer Verſündiget, und inſonderheit wider meiner gnädigen herrſaft geboth gethan als verwillige und ſage zu daß i abgedater meiner Gnädigen Herrſaft wegen mein verbreen zur Straffe geben und erlegen will 160 So nehmlier als i aus den gefängniß Banden gelaßen wirde 80 So alſo bar folgende Miäls des 95 Jahres wieder 40 So und neſtfolgende Walpurgis deß 96 Jahres wieder 40 So vor ſole Straffe nit allein alles daßjehnige ſo i no vermag ſoll haften Andern mehrer Freinde und Nabarn als ſelbſt Suldige birgen ſtehen und in Fall der nit bezahlung daßſelbige auf angeſete Termine legen und vermögen Ihres angelobniß zahlen wollen.“

„I Swöhre au zu Gott zuſage und gelobe, daß I hiefür und die volgende zeit gegen meine ſol gefängniß nit euffern viel weniger Jemandes andern ſoles zu thun anſtiftung maen oder Jemand daß will geſtadten no in dergleien thaten und verbreung mi ergreiffen und finden laſſen will. Sondern in den allen mi dermaßen meiner Pflit und der Ehrbarkeit mi verhalten daß zuvörderſt Gott im himmel au meiner Gnädigen herrſaft ſo wohl Jedermänniglien geniegen und gefallen daran haben ſollen würde aber ſole wieder meine Zuſage weles ob Gott will nit geſehen ſoll, ſo daß mein angenommenes Ret will mi au in ohn alle genade mir leid und leben nehmen zu laſſen, gut fug und mat haben hier wieder mi der Geiſtlien no weltlien Rete aufhaltem ſoll, ſondern dieſes alles wie I zugeſaget habe dreili und Feſtigli zu halten ſage I zu und verſpree es ſo wahr mir Gott helfe und ſein heiliges Evangelium.“

„Zu verhüttung au Ferner allerlei unräts zank und hader hat abgedate herrſaft Ihren Unterthanen auferleget und befohlen des forthin genannten Hanns Got ſeinen angelößniß wird etwas vorwerffen ſoll der Herrſaft 50 So wieder zu legen ſuldig ſein. worna ſi zu Aten.“

Im Februar 1597 kaufte die Stadt Zittau die Orte Ebersba und Oberfriedersdorf nebſt dem Walde, der „Giersdorf“ genannt, von Friedri von Sleini auf Warnsdorf und Ehrenfried Freiherr von Mingwi und Mingwiburg, kaiſerlier Appelationsrath in Böhmen, jener anſtatt und in Vormundſaft ſeiner geliebten Gemahlin, für den Preis von 15000 Thaler königl. böhmiſes Kaſſengeld. Den Raumbuſ und Poßwald bei Wüſt-Ebersba hat die Stadt Zittau erſt 1603 erworben.

Aus der erſten Zeit der Zittauer Herrſaft theilt Pauls Chronik no folgende Urkunden mit:

„1602 den 30. July hat ein Ehren Veſter Abarer wohlweißer Rath den Ehrſ. und vorſitigen Chriſtoph Ritern zu Ebersba ein ſtü Wüſten Aer verkauft Pro 47 Thaler bar Geld gelegen an der Spree zwiſen Daniel Rößlern den Förſter und Maz Kleinmaz Garten, Robotten und Dienſte zu gebrauen er und ſeine nakommen und ſoll der Herrſaft geben 2 Kleine groſen auf Miael und Walpurgis zwei kleine groſen Jährlien Erbzinnß und ſoll ihn Frei ſtehen einem Fremden zu verkaufen, was die Hüttung auf die Söpſenhaine betrifft ſoll er und ſeine nakommen ein baar Rinder zu dreiben wie ein ander Gertner nit aus geretigkeit ſondern auf gunſt.“

„Demna au der Ehrſame und vorſitige Chriſtoph Riter den Edlen und geſtreng Ehrenfeſten Doni (oder Donath) von Gersdorf lehns Herr eines Edlen Raths Kauf einen Garthen aus dem gute abgekauft vermöge deſſelben ſeines vorgehende Kauf Zeddels hat E. E. Rath wieder zugeſagt als wenn es der Herr v. Gerßdorff ſelbſt gethan hätten. Es hat au E. E. Rath Chriſtoph Ritern von dem Guthe zu einem Garthen ein Fleel Aer geſenket und veröhret in beiſein Hrn. Martin Neumann Bürgemeiſter und Verwalter au Riter und Söppen bereinet und beſteinet worden. Nadem au Chriſtoph Riter 155 Mar vertagte erbegelder auf der Herren verkauften Gute zu vordern gehabt, iſt ihm von E. E. Rathe dieſes Erbegeld ritig bezahlt worden in Beiſein Lohrenz Herbrig die Zeit Riter. Valten Marſner. Jeorge Henri. Paul Uſener. Miel Kern. Hannß Freund, Söppen. Daniel Rößlern, Förſter. Adam Bergmann Veitt. Maz Kleinmaz ein gemene mann.“

Na Paul ſoll dieſes den Freigarten Nr. 54 am Gutberge betreffen, das Gut am Gutberg ſelbſt aber au einen Herrn von Gersdorf gehört haben. Vielleit gründet ſi au der Name „Gutberg“ auf dieſes Beſithum. Na der Volksſage hat es in dieſer Gegend früher Ueberreſte ehemaliger größerer Wirthſaftsgebäude gegeben.

„1604 den 9. Juny iſt Paul Vſener für Herrn Martin Neumann als unſern Dorff Herrn und Deputirten aus Zittau, und der ganze Söppenſtuhl zu Ebersba, und hat ihnen gemeldet, daß er gar ein kleines und geringes Güthlein innen hätte und davon ein Pferd halten ſolle, mit valten Marſnern in den Hoffedienſten zuſammen Spannen müſte. Derohalben Freundli und Ho Dieſelben gebeten Sie wollen Ihnen aus genaden daß zuſpannen erlaſſen. Do hiermit der herrſaft Robot nit geſenkt und und iſt Valten Marſnern alſo Hannß Rudolph wiederum zugeordnet worden. Paul Vſener ſoll aber mit der Hand auf den güthlein thun, wie ſein Nabar Unten und Oben.“ (Betrifft das Grundſtü Nr. 554.)

Zur Beleutung der damaligen Retsverhältniſſe, Einritungen und Gebräue mögen no folgende Niederſriften und Protokolle aus dem Söppenbue über ein „Ehedingen“, eine Art Geritstag, folgen, welem no einige Beſtimmungen, den Zittauer Bierverkauf betreffend, vorausgehen.

„Die Gemeine Zu Eberßba hat mit E. E. E. Howeiſen Raths Brieff und Siegel zu erweiſen, Weles Anno 1663 gegeben, das ein Jeder Bauer, Gertner, Haußler, Hauß Man vnd Frei Gertner mag vngehündert auf Zuſage, Ho Zeiten vnd Kindt Tauffen in der Stadt Zittau Virtel vnd Veſelweiſe Bihr kauffen Bey Welen Bürger er wil, vnd Na Hauſe führen Mag. Wer es aber bei den Herrn Riter kauffen wil, ſol einem Jeden Vngewehret Frey geſtellet ſein. Was aber die Zuſage Ho Zeiten, Kindt Tauffen an Langet ist vor Alters her bis dato alſo gehalten Worden:

1. „Kömet der Bräutigam mit ſeinen geſten in die gerite Zur Verſamlung Wenn eine groſſe Ho Zeit iſt da den Andern Tag eine Braut Predig gehalten Wirdt, Kauffen die Ho Zeit geſte den H. Riter ein Virtel Bihr ab, was den Erſten Tag Nit außgetrunken Wirdt Laſſen ſie verwahrli in des H. Riters kelle Liegen Biß den Andern Tag Na der Braut Predig, da dann der Braut Freunde au in die Gerite kommen, es ſei ihr Viel Oder Wenig, den Dritten Tag aber iſt Niemals kein Ho Zeit gaſt in die gerite kommen au nit Begehret worden biß dato.

2. „Bey den Zuſagen aber iŧ Niemals der Bräutigam mit ſeinen Beyſtande Von Alters her Biß dato in die gerite kommen.

3. „Was aber die Leinkauffe an Langet ſo Wird von einer Hufe Oder glei 16 Rutten ein Virtel Bihr gegeben werden Vnd von einer halben Hube (Hufe) ein halb Virtel Bihr, au von 5 und 4 Rutten Ebensfalls ein Halb Viertel, Item von 3 Rutten Zwey gane feſſel. Von den Hauſel wele vor eine Rutte Liegen, vnd etwan 30 Rthl. Oder drunter gelten, ein gan feſſel vnd was über 30 Rthl. der Kauff Steiget Vom Teis Toller Einen kayſer groſen geben.“

C. D. B.

„Rügen und Beſwerden der Geminde zu Eberßba, wie ſelbige bey gehaltenen Ehedingen den 13. December Anno 1679 E. E. E. How. Raths Herren Deputirten ſollen vorgebrat vnd umb abſaffung gebetten Werden.

1. „Vor allen Dingen danket die gane gemeinde zu Eberßba Gott vnd der heiligen Dreyfaltigkeit für ſein heiliges vnd allein ſelig Maendes Wordt, dasſelbige bißanhero, Rein, Lauter und unverfälſt erhalten, dasſelbige Lehren und Predigen, die heiligen Sacramenti ſeiner einſeung Na wie bräuli außtheilen Laſſen; Bittend das er ſie Bey ſeinen heiligen Wordt vnd glauben, No ihren kindes Kindern vnd Nakommenden fernerweit er halten wolle.

2. „Danken ſie au ſambt und ſonders dem Hösten gott im Himmel, vor ihre Ordentlie vorgeſete Erbherrſaft vnd Liebe Obrigkeit E. E. E. How. Rath, die Howohlborn Stadtgerite vnd denen hieſigen Dorfverwaltern, Wele ſol Wort Gottes gehandt Habet, Befördert vnd mit treuen Kirdienern Verſehen, Bittend, das gott Dieſelben ingeſambt Mit Langwiriger und Beſtändiger geſundheit friſten, mit Weißheit vnd verſtande Begaben Wollen, damit ſie ferner Ret vnd geretigkeit, verwalten, Fried vnd weißli Regieren, Und ſie als gehorſame Unterthanen, Unter dero Oberigkeitlien Su und Sirm, Bey Ret und geretigkeit. in Stiller Ruhe, Und gutten Friede, No Lange zeit Leben vnd bleiben Möge. Wenn dann heute den 13. Chriſt Monat des 1679 ſten Jahres ein Offenes und allgemeines Ehedingen von gott und Retswegen von E. E. E. How. Rathe der Stadt Zittau als Erb und grund Herrſaft Vnſerer Gemeine Eberßba vnd Friedersdorff gehalten vnd geheget werden ſoll, Sowohl Riter und Söppen, als au Wittwen und Weyſen vnd der ganen Geminde, au allen den Jenigen ſo vor dieſem Rete Zu thun haben, Zu Nu vnd Beſten.

„Alſo Rüget hiermit vor dieſem Gerite die gane Gemeinde, anfängli Ihrer Erbherrſaft freyes Pfarr vnd Kiren Lehn, Nebenſt der Wiedemuth vnd Sulhauſe, ſoles mit Fuhren, Aer vnd Handarbeit all Zeit in Baulien Weſen zu erhalten. Weiter Rüget hieſige gemeinde der Erdherrſaft Obergerite alhier.

3. „Rüget die gane Gemeinde der Erbherrſaft ein freyes Forellen Waſſer vnd Teie. Nebenſt der Dorffba, das ſi Niemand Vnterſtehen ſoll darinnen Zu fiſen Oder Zu krebſen, es wehre ihm denn von der Herrſaft erlaubet, bey der Obrigkeit Straffe.

4. „Rüget die Gemeinde der Herrſaft eine freye Forſtgeretigkeit, daß ſi Nieman mit der Axt oder Radebare ſi gelüſten laſſe Junge Bäume vmbzuhauen Oder Hol weg Zuführen. Item freye Jagt in den Wäldern Vnd auf dem Lande, daß ſi Niemand hierinne vergreiffen ſoll, dem es nit befohlen Oder vergunſtiget Worden bei gewiſſer Straffe.

5. „Rüget der hieſige Neue Riter einen freyen Zittauiſen Bihrſank, an Reten Maße, Kannen und fäſſeln, Mit der Obrigkeit Zeien, ſi deſſelben Ohne Männiglies eintrag vnd Verhinderung allein vmb billien Preiß Zu begrauen. Item frey Baen und Slaten, Nebenſt anderen in den Lehnsbriefe mit Mehreren enthaltenen geretigkeiten.

6. „Rüget die gane Gemeinde einen freyen Kirſteig über den Raumberg vnd Bauergüter, damit die Jenigen, ſo im Niederdorfee wohnen, Sommers vnd Winters Zeit vngehündert gehen können; wie au einen Steig über des Riters garten, wie ſoles vor alters her vnd No biß dato gebräuli.

7. „Rüget eine gane Gemeinde allhier ihre freyen vier Fiebige vnd den jährlien Zinnß ſol den Gemeinde Eldiſten abgegeben werden, vnd Zu erhaltung Wege und Stege fleißig eingemahnet Werden.

8. „Rüget die gemeinde ein gemeine Hauß wie au Zwei freye Todtengreber.

9. „Rüget die gemeinde einen gemein Been vnd Fleiſer Nebenſt des Riters Been vnd Fleiſer Zu halten.

10. „Rüget die gemeinde allhier, all alte Wege vnd Stege, ſowohl alte Waſſer Leuffe von einem Nabarn Zum Andern, Wie Vor Alters bräuli geweſen, daß sole alle Jahr von denen Gemein Elſten angeritet vnd fleißig in Baulien Weſen erhalten werden Möten, damit Frembde und einheimiſe Nit darüber klagen.

11. „Rüget die gane gemeinde. Wie das ſie dörffen vor Alters her und vndenkklien Jahren, das Bier auf Ho-Zeiten, freyten vnd Kindt Tauffen, Ungehündert in der Stadt Zittau, Viertel und Fäßelweiße holen, Oder beym Riter Nehmen Mögen. Bitten Unterthenig Sie darbey no ferner Zu Süen.

12. „Rüget die gemeinde, das vor Alters wegen der Leinkäuffe ein erleidlies gegeben worden: Bitten derowegen gan gehorſambſt, es ferner Alſo einzu Riten Na der Hufe, wie es am vorigen Ehedingen den 8. Juni 1661 beſloſſen worden.

13. „Rügen die Bauer einen freyen Weg über die Gütter damit Sie auf das Forwerk kommen und fahren können Wie vor Alters her.

14. „Rüget E. E. E. how. Raths Bauſreiber im Namen des Raths vnd beklaget ſi das die Bauer alle Mahl mit ſogr ſleten Zuge und Langſam des Sommers ihre Sutt und Hoff-Fuhren Verriten und begehret daß Sie do Künfftig mit beſſern Und tütigeren Zug Viehe und zu reter früher Zeit ſi ein Stellen Möten. Wona ſie ſi Zu aten, au ſeine Befehle vnd anordnung, ſo er Raths wegen thut fleißiger als ſeit hero geſehen Beobaten ſollen.“

„Rügen des Lehn Riters zu Eberßba Andreas Riters Bey gehaltenen Ehe-Dingen den 13. December Anno 1679.“

1. „Rüget der hieſige Neue Riter einen freyen Zittauiſen Bier-Sank, an Reten Maße kannen und fäßeln mit der Obrigkeit Zeien, ſi deßſelben Ohne Männiglies eintrag vnd verhinderung, allein umb billigen Preiß Zugebrauen. Item frey Baen und Slaten nebenſt andern in den Lehn Brieffe mit mehren enthaltenen geretigkeiten.

2. „Rüget der Riter, das die Hozeitgäſte Na gehaltener Mahlzeit den Bier Zug halten vnd Nit Na Hauſe gehen, ſondern wenn es geſehen Möte, die Helfte der Öhntn (unleſerli) geben ſollen.

3. „Das das unnüe Volk und Pöfeley nit ſollen in Kreſen kommen und Ungelegenheiten Maen.

4. „Rüget der Riter Wegen des Biergeväßes das es Nit ſoll entſleppet werden Bittet des Wegen eine gewiſſe Beſtraffung Zu verordnen.

5.„Rüget der Riter das biß hero ein groſſer einſlei von Frembden Bier geſhenen, Wodur Ihn ſein Bier ſien blieben. Bittet deswegen Obrigkitlie ſarffe Verordnung zu thun das er mit denen Eldiſten Haußſuung thun und Na Befündung die Ver-Breer Ernſtli geſtraffet werden möten.

6. „Rüget der Riter, Weil er das Bier ſehr weit aus der Stadt holen muß, das ihm Möge der Billigkeit Na ein gewiß Biermaß Vnd Recter Kauff Na gleiheit der Taxa in der Stadt angeſeet werden.

7. „ Rüget der Riter des Neben dem Kir ſteige Viel Neue ſteige gemat werden wodur ihm ſaden geſieht, das Soles ins künftige möte weg bleiben und der gewöhnlie Kirſteig gegangen werden.“

… es folgt ein weiteres Dokument mit „Rügen“ bezüglich des Vorwerkes …

… gefolgt von einer Auflistung der Teilnehmer jenes Ehedingen-Tages vom 13.12. 1679. Es erfolgte folgender Bescheid:

Beſeid.

„Auf übergebene Rügen wie ſole Verabſiedet worden Zu Eberßba

1. „Der Obrigkeit Regalio bleiben Ihrer umbſtände na in alten Reten.

2. „Es wird ernſtli verbothen Bey Hoher ſtraffe kein frembdes Bier einzuſleppen, Hingegen ſoll der Riter all Zeit Bier bei ſi haben.

3. „Die Geritsgebühren ſollen den aufſae Na abgeführt werden ſowohl in Eberßba als Friederßdorff.

4. „Auf den Kirſteige sollen keine Neben Steige gemat werden

5. „Wegen des Slatens und Baens bleibet es ausgeſet was die gemeine betrifft.

6. „Die Befehle ſollen unfahlbar in At genommen werden“

… es folgen Beispiele der Kosten der Inanspruchnahme der Gerichtsgebührenordnung …

Dieſes no vorhandene erſte Söppenbu, welem vorſtehende Protocolle entnommen ſind, wurde 1650 angelegt; es ſind aber au no Kaufverträge aus früheren Jahrzehnten in dasſelbe nagetragen. Mane dieſer Verträge laſſen deutli erkennen, daß dur den 30 jährigen Krieg, ums Jahr 1640, viele Häuſer abgebrannt und Güter wüſte gelegt worden ſind.

Pauls Chronik erwähnt au no hieſiger Söppenbüer aus älterer Zeit, von 1537 und 1562, ſagt jedo nit, wo ſi dieſelben befanden. Vor 1537 ſoll man ſi jedo in Ermangelung von Söppenbüern der Kwerbhölzer bedient haben, wo gewöhnli die Bezahlung der von Herrn von Sleini eingeführten 19 Termine oder Erbetage eingeſnitten wurden, ſodaß die Suld getilgt war, wenn die Hölzer genügend Kerben nawieſen.

Was das Mundgut oder Lehnsgut anbetrifft, ſo beſtand dasſelbe zur Zeit als Ebersba von der Stadt Zittau erworben wurde aus den jeigen Hofefeldern, der Saaftreibe (Spreedorf) und der Söpſenhaine, au das Areal der Athäuſer und ein großer Theil der Alt-Gersdorfer Fluren war dazu geſlagen, weil dieſes alles nur eine wüſte liegende Feld- und Waldfläe war, gänzli unbewohnt.

Von den Vorwerke (Forbrig) aus ging der Treibeweg beim Spreeborn ohnweit vorüber über die Gersdorfer Hutung hinter dem jeigen Alt-Gersdorfer Kretſam vorbei, zwiſen den Beerberg und den Treibehäuſern hin, bis zum Dreieer hinauf. Man renete alſo au die Hutung oder Treibe, die lange Wieſe, den Kuhzahl, den Beerberg und den Dreieer Altgersdorfs bis an die Leutersdorfer und Eibauer Grenze zum Ebersbaer Mundgute.

Au die Fluren ſüdli vom Niederdorfe am Hainberge bis an das Waſſer gegen Friedersdorf, den Hempel hinauf bis an die Georgswalder Grenze und oſtwärts bis an die Spree war der Grund und Boden des Ebersbaer Lehnhofes. Dieſes Areal lag jedo wüſte und war in eine Waldung (Hain) verwandelt; daher der Name Haine. In dieſen Hain trieb nit nur der Vorwerksſäfer die Saaftreibe (Spreedorf) entlang, ſeine Safe, au der Säfer vom damaligen Georgswalder Hofe hütete ſeine Safe in dieſem ſogenannten Söpſenhaine.

1662 ließ der Rath zu Zittau den „Giersdorffer“ Wald wieder beräumen und ein neues Dorf anlagen, weles den Namen des im Huſſitenkriege gänzli zerſtörten Dorfes erhielt, zuglei wurde au die Wieſe, worauf der Spreebrunnen befindli, wieder bebaut.

Das Mundgut ſelbſt wurde von dem Stadtrathe zu Zittau im Laufe der Zeit parzellenweiſe verkauft, zunäſt zu Bauſtellen. Dadur entſtanden die Ortstheile Haine und Spreedorf.

Weit früher als auf der Haine hat man ſi am Hempelwaſſer angebaut. Dieſer Ortstheil hat ſeinen Namen von Peter Hempel, der in der Vorzeit auf dem jeigen Oberfriedersdorfer Areal wohnte, daſelbſt ein Bauergut beſaß, weles ſpäter in zwei und endli gar in vier Güter getheilt wurde. Deren Bewohner waren in Georgswalde eingepfarrt bis 1664, wo ſie na Ebersba in die Kire gewieſen wurden. Na Erbauung der Oberfriedersdorfer Kire, 1801, ſind ſie nun endli dorthin eingepfarrt. Der Name Hempel iſt au auf die an den Hempelwaſſer gelegenen ſpäter hinzugebauten Ebersbaer Mundguthäuſer übergegangen. Die Erbauung der Leteren fällt jedo erſt in die Zeit, wo au die Haine angebaut worden iſt.

Vor dem Jahre 1596 wohnte der Süe (Förſter), weler au den Gersdorfer Wald zu beſorgen hatte, unter dem Hainberge, auf dem jeigen Hempel. 1606 verkaufte no der Herr von Sleini auf Sluenau einen Aer auf dem Hempel an den Süen.

Wegen der früheren Zugehörigkeit des Hempels zur Georgswalder Kirfahrt hatte die Stadt Zittau jährli 5 fl. 18 ¾ kr. Decemgeld an das Rentamt zu Sluenau zu geben.

Dieſe Decemabgabe gab zwiſen dem Pfarrer zu Georgswalde und dem zu Spremberg ſon 1540 Anlaß zu Uneinigkeit. Eine in „Lahmers Gedenkblätter von Georgswalde“ abgedrute Urkunde ertheilt uns hierüber Narit und läßt au auf das hohe Alter des Hempels ſließen. Sie lautet:

„Wir bürgermeſter und Rodtmann der ſtat Lobaw bekennen hiermit vnſerm ſtatbu das auff des Edlen vnd wolgebornnen Hern Hern georgens von ſthleini vf tollenſtein vnd ſthlukenaw (Sluenau) ſeiner gnad begerenn dur den geſtrengen vnd Erewhrſten Hern Jawbe von ſtharfs obernn amptmann zu ronnenber (Rumburg) vor vns in ſienden Rathe fürgeſtelt vnd erſthinenn ſeint drey mener ſeiner genaden vnterthane vnd hoben bey Iren ſelenheil o anſtadt Irer Eideß pffliten all in Einne volworte geſündß leybes gütter vernomft gan frey vngewungen bekant vnd außgeſagt, der Erſt mit Namen Hans Herbrigk der nider iſt bey ixxx (80) jhor alt der ander Hans Herbig der mittel Herbig genandt iſt bei nenentzigt (90) jharen alt, der dritte Niel Herbrig zu Pfriderßdorf o bey nenentzigh jharen alt, das ſie von Iren vottern vnd von votern brüder alwege geherrt ſagen von ſi ſelber nit anderß wiſſen, dan daß der Hempel gütter zu Jhorgeßwalde vndenz am Ende gelegeny zur gemeine dahin gein (gegen) Jhorgeßwalde gehort haben. O den theem dem pfarrer vnd dem ſreiber ſeine gebür dahin Aleeit zugeben ſuldig geweſt dem pffarhern alles zu gutte dar zu hat Hans Herbig o geſaget das er vom pffoher zu ſpremberg gehöt dieweil ir denn theem kein Jhordeßwalde gebt ſo ſolt und moget ir o dahin zur kiren gehen hferner haben ſi in Einer volwort bekant daß ſie o von Iren vottern vnd vottern brüdern gehort ſageb das ſie die benamſethe vorret vnd vor alt herkummen o vorhin zu Jhorgeßwalde vnden am Ende geweſt ſeint wie jezündet dur Kriegeßleufft abgebrant warden vnd ſeint die gütter von der Herſafft dero Jhorgeßwalde vnder würffen geweſt gegen ffriederßdorf verkaufft würden. Om waß der kiren den theem vnd dem ſreiber zu gehorigk ſey vnuverkauff verblieben vnd alle wegen gein Jhorgeßwalde verreitht vnd gegeben wurden.

O bekennen ſie daß zur Zeit Chriſtoff Rodewicz vff der Hempelguter hat roden loſſen vnd nuz darauff geſut alßo iſt Ein pfforher zu Spremberg geweſt mit Namen her weler Herz heiſen vnd ſey Er auff gein Jhorgeßwalde zu Iren votern kumen vnd ſie geffraget wo der theem von der Hempel gütter hingehort hette, alßo haben ſie Im berit das Er zum pffarrhern gein Jhorgißwalde vor alt kommen vnd vor ret gehort alßo iſt er wider von danne gegangen vnd geſproen Vhn wil i den theem nit fordern no mahnen.

Diß bekenntniß iſt geſehen in beyweſſen brſtmermerten ſthlüen wer deß zu dißer zeit bürgermeiſter türaß Engelbrets ſtadtriter vnd valtin kontzelh vnd habe diß auff deß geſtrengen vnd Ehrenveſten Hern Jawben von ſtharff oberampts zu ronnenburg In vnſer ſtadtbu wißli vorſthrieben laſſen. Act. montagk na reminiſcere Anno D. Im. x. l. 1540.“

Das erſte Haus des Spreedorfs ſoll 1708 erbaut worden ſein. Sehr ſpät kam der Theil Spreedorfs, welen man die Spreedorfer Hutung oder Steinberg-Hutung nennt, zur Bebauung. 1838 wurden darauf no die Rekruten des Regiments „Prinz Albert“ ausexerciert. 1843 entſtand das erſte Haus daſelbſt.

Die Athäuſer ſind jedo frühzeitig, ſon 1694, angelegt worden. In der Nähe des Spreeborn haben längere Zeit nur 8 Häuſer geſtanden, wodur der Name entſtand. 1726 waren bereits 20 Häuſer daſelbſt erbaut.

Na einem vom Stadtrathe zu Zittau ausgefertigten Receß vom 9. Aug. 1783 hatten die Häusler und Wirthe der Athäuſer (damals 27 Häuſer) wegen des Viehhütens in dem Gersdorfer Walde das nämlie Ret, weles die Gemeinde Alt-Gersdorf ſelbſt daran hatte. Der Hirte, weler gemeinſaftli anzuſtellen war, mußte das Vieh allemal von den Wirthen der Ebersbaer Seite holen und zurübringen, dafür hatte jeder Wirth für eine jede Kuh, wele er zutrieb, jährli 4 Groſen an die Alt-Gersdorfer Gemeinde zu zahlen, au jährli einen Hofetag zur Ausbeſſerung des Viehwegen zu thun. Dur einen Verglei vom Jahre 1847 wurde von den Wirthen der Ebersbaer Seite dieſe Beretigung gegen einen Entſädigungsſumme von 200 Thalern und Rüerſtattung von 60 Thalern gehabter Proceßkoſten aufgegeben.

Die Athäuſer fielen im Jahre 1875 an Altgersdorf. Der Tei bei der Rothen Mühle, weler früher au zu Ebersba gerenet wurde, iſt ſon 1838 bei der Landesvermeſſung Alt-Gersdorf zugewieſen worden.

Die den Namen Keſſelrand oder Süenhäuſer tragenden Häuſer erhielten die letere Benennung dadur, daß im Jahre 15966, den 2. Juli, Friedri von Sleini auf Warnsdorf ſeinen Förſter Daniel Rößler, ſeiner treu geleiſteten Dienſte und ſeiner kleinen Kinder wegen, mit einer Bauſtelle und einem Stü Wieſe an der Söpshaine beſenkte. 1636 war Paul Rößler Süe zu Ebersba.

Zum Anbaue der Eibauer Seite, der ſogenannten Hübelhäuſer, kaufte 1708 der Rath zu Zittau aus Adam Häniſ ſeinem Gute 15 Bauſtellen, jede 100 Ellen lang und 50 Ellen breit für zuſammen, um 200 Thaler. Dieſe wurden an Bauluſtige verkauft und ſomit die Eibauer Seite gegründet. 1717, den 5. April, hat erwähnter Hähniſ dem damaligen Riter Friedri Sauermann einen Fle Grund und Boden zur Erbauung einer Senke, der „Ameiſe“, geſenkt. Der erwähnte Riter Sauermann hat dieſe Senke au erbaut und 1725 für 150 Thaler an Friedri Halank verkauft. Deshalb nannte man dieſe Häuſer au die „Halankhäuſer “.

1777 ― 1786 verkaufte der Rath zu Zittau mehrere Bauſtellen zu je 45 Thalern und 2 Thalern jährlieen Erbzins in der Nähe des Slößens, auf welem na und na die Hofeweg-Häuſer entſtanden.

Auf dem Vorwerke ließ die Stadt Zittau ums Jahr 1700 ein neues Herrenhaus, das „Slößen“, erriten. Na Ausſage alter Leute ſoll der Erbauer ein Kaufmann Einer oder Eiler aus Zittau geweſen ſein, weler es jedo nit vollendet hätte; erſt na ihm ſoll es völlig ausgebaut und um ein Stowerk erhöht worden ſein. (Pauls Chronik.) Es ſind jedo dieſe Nariten ſehr ungewiß.

Im Kirenbue wird ein Hans Berndt erwähnt, weler bei dieſem Baue als Steinbreer verunglüte und ſeinen Tod fand.

Das Geſindehaus ſtand auf den alten Kellern, wo jet Palmes Haus Nr. 416 ſi befindet. Der Safſtall dagegen weiter weſtwärts an dem Wege hin, jet Nr. 415 (Amtsgeritsgarten).

Zur Zeit des ſiebenjährigen Krieges, im Jahre 1762 flütete ſi auf kurze Zeit der Churſäſiſe Geheimrath und Ritter des ruſſiſen St. Annenordens Karl Gotthelf von Hund auf Altengrottau, Unwürde, Kittli, Großſweidni ꝛc., auf das Slößen, und zwar aus Furt vor den Preußen, die im Löbauer Gebiete lagerten. Er lebte hier luſtig und guter Dinge. Beſier des Slößens iſt er jedo niemals geweſen.

Laut Kaufbrief vom 8. December 1797 kaufte der damalige Riter Karl Gottlob Iſrael das Herrenhaus, das ſogenannte Slößen, von dem Stadtrathe zu Zittau für 440 Thaler Conv. Münze. In der näſtfolgenden Zeit wurde es zu einem billigen Unterkommen für ärmere Familien, da es der Beſier ſelbſt nit bewohnte, benut; au die Feuerſprie fand längere Zeit in deſſen Hausflur ihren Pla. Na dem Tode Iſraels ging es an ſeine Erben über und kam ſomit im Jahre 1846 an ſeinen Swiegerſohn, den Erb- und Lehnsriter Chriſtian Friedri Wünſe, von welem es deſſen Toter Karoline Emilie verehel. Henke am 8. November 1853 für 300 Thaler übernahm. Da es nunmehr zu Fabrikationszween diente, wurde es beſſer eingebaut.

Die örtlie Geritspflege wurde ſeit den älteſten Zeiten ſon von einem Riter und 12 Geritsſöppen ausgeübt. Da in früheren Zeiten der Beſier des Lehn- und Geritskretſams in der Regel zuglei das Riteramt bekleidete, ſo ſoll Beides in folgendem gemeinſaftli behandelt werden.

Die Riter als die Beſier des Kretſams.

Der erſte aus alten Sriften auf uns gekommene Riter führte den Namen:

Hans Strohba. Unter ihm wurde 1537 der erſte Kauf ins hieſige Söppenbu geſrieben. Es verkaufte Antonius Sauds ſeinem Sohne ſein Bauergut für 50 fl. wahrhafter Münze. Zugegen waren bei der Verſreibung: Hans Strohba, Riter, Melior Rudloff, Mats Jacuf, Hans May, Alix Sontagk, Merten Rudulff, Piter Sneider, Mats Solze, George Töpfer, Andres Henke, Donix Diesner, als Söppen. ― Hans Strohba ſtarb 1544.

*) In Zittau renete man zu damaliger Zeit auf die Mark 56 Kaiſergroſen. Ein So iſt 1 zittauiſe Mark und 4 Kaiſergroſen, betrug na unſerm Gelde 2 Mark 93 Pfennige.

Na ſeinem Tode wurde dur den Hauptmann Hans von Sleini und Anton von Uetri zu Hainspa ein Ritterguts Sied und Vertrag geſloſſen, ſo daß ſein Sohn Benedix Strohba den Kretſam, weler auf der Aue ſtand, für 330 kleine Mark aus dem Erbe erhielt, den er aber 1582 wieder an Chriſtian Neumann, Bauer in Oderwi für 995 So verkaufte und deſſen Bauergut den 4. April 1582 um 225 zittauiſe Mark annahm.*) Die zum Kretſam gehörige Brennerei ſoll damals den jet dur das Haus Nr. 493 bebauten Pla eingenommen haben.

Benedix Strohba verwaltete ſein Amt bis 1574. Chriſtian (Chriſtoph ?) Neumann war Lehnsriter bis 1582.

Miael Neumann wird 1582 als Beſier des Lehntitergutes genannt. Er kaufte den Kretſam ſammt Mühle und den Teien von ſeiner gnädigen Herrſaft Ernſt von Sleini auf Tollenſtein und Sluenau für 1 300 Thaler, wele ſein Bauergut dafür um 171 R.-Thlr. 20 böhmiſe Groſen annahm. ―

Aus Vorſtehendem ſeint hervorzugehen, als ob der Name „Lehns-Kretſam“ damals auf ein anderes gut übertragen worden wäre; weil au oben von einem Kretſam, der auf der Aue ſtand, die Rede iſt, darf man das wohl annehmen. ―

Miael Neumann unterzeinete ſi 1582 und 1583 als Riter. Von 1584 ― 1590 findet ſi aber Lorenz May als Söppe und Geritsverwalter (ſoviel als Viceriter) unterſrieben, weler au Beſier des Gerits-Kretſams war. Do findet man nit, wenn er denſelben gekauft hat.

Jacob May, der Sohn des Vorgenannten, verkaufte ſon im October 1591 den Kretſam an ſeinen Swager Lorenz Herbri für 615 So 24 böhm. Groſen auf 18 Termine und Tageszeiten, wie er ihn aus dem Erbe am 15. Mai 1590 übernommen hatte. Dieſer Verkauf geſah wahrſeinli wegen drüenden Sulden, da der Vater Lorenz May nit einmal Angeld beim Kaufe bezahlen konnte. Die ſon auf dem Gute haftenden 62 So waren no um 560 So Bierſuld vermehrt worden, ſodaß die ſämmtlien Riters Erben an die Herrſaft zu Sluenau no Erheblies für anderweit aufgelaufene Sulden aufzubringen hatten.

Lorenz Herbri war Riter bis 1618. Am 2. April dieſes Jahres überkließ er den Kretſam ſeinem Sohne Georg um die Kaufſumme von 1 400 fl. Bei der Uebergabe waren zugegen Paſtor Zöel aus Eibau, Paſtor Miael Riter von hier, Adam Hennie, Riter in Eibau und die Söppen Hans Rudolff, Georg Heinri, Mathes Liebſer, Chriſtoff Gubiſ, Melior Dreßler, Benedix Riter, George Kießling. Unter ihm wurde der Kretſam, der als Lehnskretſam an Stelle des Rittergutes betratet wurde, mit einem Lehnsroſſe belegt.

1602 wurde nämli zwiſen den Städten und den Landgütern eine gewiſſe Eintheilung geſaffen, na weler zu den insgeſammt zu ſtellenden 173 Lehnsroſſen, die Sesſtädte 24, die Landſtände aber 149 lieferten. Wie auf Seite 27 erſitli, hatte der Kretſam ſon früher dem Herrn von Sleini au einen Elbwagen zu ſtellen. Es wurden dieſe Wagen theils mit der Kriegsmat der Sesſtädte vereinigt, theils in Dienſte des Landesherrn geſtellt, wo ſie bis an die Elbe zu fahren hatten, um eine Art Poſtdienſt zu thun.

Georg Herbri bekleidete das Riteramt bis 1635. Na ſeinem Tode verkauften ſeine beiden Söhne und der Riter Paul Hänſſel aus Dürrhennersdorf als Swiegersohn den Kretſam den 31. März 1636 an Miael Kleinmaz aus Eibau für 1 000 kleine Gulden. Bei der Uebergabe waren zugegen Tit. Deb. Herr Joh. Wükler, Bürgermeiſter und Miael Kiesling jun. als Verwalter hier, Paul Zökel, Riter in Eibau und Hans Zökel Riter in Ober-Oderwi. ― No bei Lebzeiten des Erbriters wurde Chriſtoph Röthig, der Aelteſte der Söppenbank, zum Geritshalter beſtellt, er findet ſi au ſpäter als Riter unterſrieben.

Miael Kleinmaz war Kretſambeſier von 1636 ― 1650. Er erbaute 1648 einen neuen Kretſam, wozu er von ſeinem Swiegerſohne Sebaſtian Henel 180 R.-Thlr. unter Verpfändung des Kretſams erborgte.

Sebaſtian Henel, ein geborener Thüringer, kam als ſwediſer Cornet im 30 jährigen Kriege hierher, heirathete die Toter des Obengenannten, war Riter von 1651 ― 1679.

Andreas Riter, Swiegerſohn des Vorhergenannten, verwaltete ſein Amt von 1680 ― 1694. Die Riterſe Familie war eine ſehr angeſehene, die bedeutende Leinwandgeſäfte betrieb, au den Freigarten beſaß. Ihr Titel in Kiren- und Söppenbüern lautet: die Ehrſamen vorſitigen ꝛc. Na ſeinem Tode wurde Chriſtoph Liebſer auf ein Jahr Geritshalter, bis 1697 auf einem Ehedingstage

Hans Dreßler zum Riter gewählt wurde. Er blieb es bis 1703. Ihm folgte 1704 ſein Sohn

Johann Dreßler, Notar. publ. Cäsar. Dieſer feierte 1706 ſeine Hozeit an demſelben Tage als die erſten Sweden hier einrüten, deren Anführer ein Univerſitäts-Freund des Bräutigams war, deſſen Feſte er beiwohnte, und dem Dorfe viele Sonung angedeihen ließ. Dreßler blieb bis 1708 Riter, und erlebte viele traurige Siſale, mußte den Kretſam aus Noth verkaufen, wurde zulet blödſinnig und ſtarb 1746, den 3. Januar, 70 Jahr alt, bei ſeiner Sweſter verw. Güttler im Oberdorfe Nr. 250.

Chriſtoph Iſrael, Erb- und Lehnsriter von 1708 ― 1716; wie er zu dem Kretſam gekommen, iſt nit auszumitteln. Ihm folgte als Riter

Friedri Sauermann, weler jedo wegen Streitigkeiten, die er gegen die Herrſaft anfing, 1729 abgeſet wurde. An ſeine Stelle trat auf 2 Jahre der Sohn des hieſigen Sullehrers Andreas Güttler, weler den Titel Viceriter führte. Auf dem am 8. Auguſt 1731 gehaltenen Ehedingstage ſete man Friedri Sauermann wieder in das Riteramt ein. Er ſtarb 1757 im 74. Jebensjahre. Ihm folgte ſein Swiegerſohn

Johann Raue aus Niederſeifersdorf bis 1755.

Chriſtian Steudner, ein Bauer im Oberdorfe, war zuerſt Viceriter, dann Riter bis 1760.

Johann Chriſtian Iſrael, Erbriter in Ober-Friedersdorf, kaufte den hieſigen Kretſam und bezog denſelben 1760. Na ſeinem am 31. December 1762 erfolgten Tode verheirathete ſi ſeine hinterlaſſene Wittwe an

Friedr. Wilhelm Löwe aus Strahwalde, weler nun als Geritshalter (Viceriter) unterzeinete. Er ſtarb 1774. ―

Carl Gottlob Iſrael, ein Sohn des Erbriters Iſrael, kaufte am 11. Februar 1772 den Kretſam für 5 000 R.-Thlr., konnte wegen Kränklikeit das Riteramt nit lange verwalten, weshalb

Tobias Görner als Viceriter eingeſet wurde, weles Amt derſelbe bis zu ſeinem Tode 1820 verwaltete.

Chriſtian Friedri Wünſe, Swiegerſohn Gottlob Iſraels, wurde den 12. März 1812 Kretſambeſier und zuglei Geritsälteſter und 1821 Riter. Er war dieſes der lete Kretſambeſier, weler zuglei das Riteramt bekleidete.

Im Herbſt 1847 wurde Karl Noa zum Ortsriter ernennt, nadem er bereits 14 Jahre als Geritsſreiber und Viceriter fungiert hatte. Er war zuglei Poſthalter und Slatſteuer-Einnehmer. Na ſeinem am 14. Juni 1878 erfolgten Tode wurde der gegenwärtige Ortsriter

Karl Friedri Weiſe dur das Königlie Geritsamt verpflitet.

Dur die Stadt Zittau iſt die Geritspflege bis in die Mitte dieſes Jahrhunderts au in der Weiſe ausgeübt worden, daß von Zeit zu Zeit ein Geritshalter aus Zittau im Kretſam hier einen Geritstag abhielt. Das erſte Mal geſah dieſes am 23. October 1837.

Die Einführung der neuen Landgemeindeordnung am 1. Januar 1839 brate in den Verwaltungen unſerer Dorfſaften einen gewaltigen Umſwung hervor. Neben dem Riter und den Geritsſöppen ward nun in jeder Gemeinde ein Gemeinderath mit einem Gemeindevorſtand erwählt, welem au die Verwaltung des Sul- und Armenweſens unterſtellt war. Der Umfang des Wirkungskreiſes für die Ortsgeriten wurde ſon damals ein kleinerer. Als im Jahre 1874 au das Polizeiweſen, weles bis dahin die Riter verwalteten, auf die Gemeindevorſtände übertragen wurde, beſränkte ſi derſelbe no mehr, ſo daß anſtatt der früheren 12 Söppen jet nur no 4 Geritsälteſte exiſtieren. Da Arbeitsfeld der Gemeindevorſtände vergrößerte ſi dagegen immer mehr.

Der Gemeinderath von Alt-Ebersba wurde 1839 zuſammengeſet aus dem Vorſtande, 3 Gemeindeälteſten und 14 Ausſußperſonen (4 Bauer, 1 Gartengrundſtüsbeſier, 7 Hausbeſier und 2 Inwohner).

Der Gemeinderath von Neu-Ebersba beſtand aus dem Vorſtande, 2 Gemeindeälteſten und 10 Ausſußperſonen (8 Angeſeſſene und 2 Unangeſeſſene).

Für das Verwaltungsweſen wurden damals au die Gemeindeboten angeſtellt.

Als Gemeindevorſtände kamen folgende Herren an die Reihe:

a) in Alt-Ebersba:

Bauer Joh. Gottfried Bergmann bis Ende 1840,

Kaufmann Karl Friedri Auguſt Iſrael von 1841 bis Ende 1846,

Bleier Imanuel Karl Leberet Got von 1847 bis Ende 1847,

Fabrikant Johann Gottfried Wünſe von 1848 bis Ende 1852,

Gemeindeälteſter Karl Friedri Bitterli von 1853 an, nadem er ſon ſeit 1848 viele Gemeinderathsſiungen geleitet und viele Jahre die Armenkaſſe verwaltet hatte. 1849 ward er au ſon als Abgeordneter für den Landtag gewählt. Na ſeinem am 14. April 1865 erfolgten Tode trat am 10. Juli 1865

Fabrikant Karl Friedri Weiſe bis Ende 1866 und

Geſäftsgehilfe Karl Gabriel Müller von 1867 bis zur Vereinigung von Alt- und Neu-Ebersba an dieſe Stelle. Leterer iſt au für das vereinigte Ebersba bis gegenwärtig mit dieſem Amte betraut geblieben.

b) in Neu-Ebersba:

Fabrikant Johann Gottlieb Suſter bis Ende 1844,

Hausbeſier Johann Gottlieb Hofmann von 1845 bis Ende 1848,

Hausbeſier Chriſtian Friedri Got von 1849 bis Ende 1858,

Thierarzt Johann Gottlieb Wünſe von 1859 bis zur Vereinigung beider Gemeinden.

Ueber die Zuſammenſeung des jeigen Gemeinderaths wird im folgenden Abſnitte beritet werden. Die Zweitheilung unſeres Ortes war von ſo hoher Bedeutung für unſer Gemeindeleben, daß es nöthig erſeint, über dieſe Angelegenheit im Zuſammenhange zu beriten.

Mit dem Friedensriteramte ſind betraut worden die Herren

Fabrikant Chriſtian Friedri Henke am 8. Juni 1867,

Kaufmann Karl Auguſt Krahl am 1. October 1879.

Das Standesamt iſt ſeit ſeiner Erritung im Jahre 1876 in der Hand des Herrn Gemeindevorſtandes Müller gelegt worden.

1873 kaufte die Alt-Ebersbaer Gemeinde das Bauergut, auf weles ſpäter das neue Sulgebäude erbaut wurde, für 9700 Thaler. Daſſelbe hat eine Fläengröße von 43 Aer 65 □ Ruthen == 23 Hectar 92 Ar. Dagegen verkaufte ſie 1875 die 4 Fiebige bis auf einige Waldparzellen.

Die Fiebige, frühere Viehtreiben, waren Streifen Landes faſt von der halben Breite eines Bauergutes; dieſelben ſind jet gänzli in Aer und Wieſen umgewandelt worden. Der eine führte im Oberdorfe, weſtli von der Gersdorfer Straße, an der Fiebighäuſerreihe und Windmühle entlang bis an die Gersdorfer Grenze. Der zweite führte aus dem untern Theile des Oberdorfes zwiſen den Gütern hin bis an den Kottmarwald. Der dritte ging vom Mitteldorfe aus mitten dur dn Sleteberg bis Spreedorf. Der vierte zog ſi im Niederdorfe am Gutberge hin und bei dem alten Teie vorbei bis in den Raum buſ. Bereits 1795 wurden die beiden nördli gelegenen Fiebige dur die Obrigkeit berainet.

Am 4. März 1887 beſloß der Gemeinderath ein Geſäftshaus der Firma C. F. Henke für 29 400 Mark zu erwerben, um in daſſelbe das Gemeinde- und Standesamt und die Sparkaſſe zu verlegen, und darin einen Raum für Abhaltung der Gemeinderathsſiungen und für ein Gemeinde-Ariv zu gewinnen.

Das auf dem Gemeindeamte außer dem Vorſtande zur Zeit thätige Beamten-Perſonal beſteht aus folgenden Herren:

Karl Gottlieb Suſter, Gemeindeälteſter und ſtellvertretender Vorſtand,

| Karl Gotthold Noa, | Gemeinde-Expedienten, |

| Alex. Camillo Got, | |

| ſowie die beiden Gemeindeboten | |

| Hermann Arthur Förſter und Heinri Louis Förſter. | |

Der Trennungsſtreit.

Die Trennung unſeres Ortes in Alt- und Neu-Ebersba gehört ohnſtreitig zu den witigſten, wie au eigenartigſten Vorkommniſſen in unſerem Gemeindeleben. Es haben ſi über dieſe Angelegenheit bittere, heftige Streitigkeiten, beſonders unter den Gemeindevertretern, wie au langwierige und koſtſpielige Proceſſe zwiſen den betreffenden Ortstheilen entſponnen. Mehr denn ein Jahrhundert hindur iſt dieſe Streitfrage der gedeihlien Fortentwilung des Geſammtortes hindernd in den Weg getreten.

Es dürfte deshalb nit überflüſſig erſeinen, wenn einmal in einem Geſammtbilde, ſei es au nur in flütigen Umriſſen, die Urſaen und den Verlauf dieſes ſogenannten „Trennungsſtreites“ gezeinet wird.

Der Ort Ebersba war, wie faſt alle Nabardörfer, ſon ſeit alten Zeiten zweitheiliger Natur. Er beſtand aus einem Dominium oder Lehnsgute, au Mundgut genannt, und einer Ruſticalgemeinde, wele aus einer Anzahl ſelbſtſtändiger Bauergüter und Hausgrundſtüe, ſogen. „Auehäuſer“, gebildet wurde. Das Lehnsgut iſt, ſo weit geſitlie Nariten reien, niemals von den Lehnsträgern ſelbſt bewirthſaftet und bewohnt worden. Die Familie von Sleini, ſowie die Stadt Zittau hatten zur Bewirthſaftung des Gutes ihre angeſtellten Verwalter oder gaben es in Pat.

Die letere Beſierin ſute aber dur Wahrnehmung ihrer Geretſame, dur Erhebung von Abgaben aller Art, ſowie dur Verpatungen und ſließli dur den Verkauf von Bauſtellen und Aeern ſi eine ergiebige Einnahmequelle aus dem Grundſtüe zu ſaffen.

Dur dieſen Verkauf von Bauſtellen, für wele ſi, wegen ihrer Zugehörigkeit zum Rittergute, beſondere Rete und Pfliten ableiteten, wurde der Grund zu dem ſpäteren Neu-Ebersba gelegt. In ſolen Dörfern, wo der Rittergutsbeſier das Gut ſelbſt bewohnte und bewirthſaftete, wie z. B. in Kottmarsdorf, konnte dieſer Fall nit eintreten, weil gewöhnli Grund und Boden von dem Gute nit an die anderen Ortsbewohner verkauft wurde.

Der Anfang des 18. Jahrhunderts wird als derjenige Zeitraum genannt, an welem ſi Ebersba bedeutend vergrößerte. Die Gründung, d. h. der erſte Anfang der Ortstheile Haine, Spreedorf und Hofeweg fällt in dieſe Zeit. Im Jahre 1704 wurde auf der Haine, und zwar auf einer Wieſe des Buſes, das erſte Haus erbaut. Na einer Privatnarit erbaute Elias Güttler das erſte Haus auf der Haine im Jahre 1703. Es ſoll daſſelbe geweſen ſein, weles die Gemeinde 1859 ankaufte und abbra, um das jeige Sulhaus auf dem Pla zu erbauen. Früher hieß dieſe Gegend „der lange Grund“. Etwa 4 Jahre ſpäter iſt das erſte Haus in Spreedorf entſtanden. Der älteſte Hauskauf, welen das Söppenbu, den „Hempel“ betreffend, erwähnt, datiert vom 5. Juli 1716. Es verkaufte damals Hans Bitterling ſein Haus, weles hinter Tobias Jüttlers Garten unter der Söpshaine am Waſſer gelegen, an Hans Got. Es ſoll Käufer und alle ſeine Nakommen

„laut beſage des sub dato den 31. Juli 1671 von E. E. und How. Rathe, ratificirten Kaufbriefe ſuldig ſein der Obrigkeit jährli 4 Hofetage zu thun wie andere Häuſer, die in Gütern ſtehen, Item Erbzins zu Walpurgis 2 Gr. 2 Pf. und zu Miaelis 2 Gr. 2 Pf., au zu jeder Rauſteuer einen guten Groſen geben ſuldig ſein, au Fug und Mat haben zwei Stü Rindvieh auf die Söpshaine zur Weide zu treiben.“

Es läßt ſi wohl mit Beſtimmtheit aus dieſem Kaufbrief erkennen, daß dieſes Haus nit auf herrſaftliem Grunde erbaut war.

Der erſte Kaufbrief, weler eines Hauſes an der hinteren Söpshaine Erwähnung thut, iſt vom Jahre 1720. Do war au dieſes Haus kein Mundguthaus, ſondern ein in Güttlers Garten erbautes Wohnhaus nebſt Seune.

1718 iſt ein Hauskauf über ein ſoles im ſogen. langen Grunde erbautes verhandelt worden und 1722 gelangen die erſten neuerbauten Häuſer, je eins auf der Söpshaine und eins auf der Hutung, zum Verkauf.

Die Zahl der neu entſtehenden Mundguthäuſer von damals war gewiß nit unbedeutend, denn wegen dieſer neuerbauten Häuſer erſienen ſon im Jahre 1715 folgende zwei Verordnungen des Rathes zu Zittau:

1. „Demna zwiſen denen auf dem ſogenannten Söpshaynen Hämpel und andern Orten auf dem zum herrſaftlien Mundgute gehörigen Grund und Boden bauenden Wirthen an einer, und denen andern Inwohnern des Dorfes Ebersba am andern Theil, Zweifel und Ungewißheit entſtanden: Ob erſterwähnte Häuſer glei denen im Dorfe liegen Zu Tragung der Marſ-Einquartirung oder andern dergelien Unkoſten und Onerum realum (Grundlaſten) gezogen werden ſollen und aber ermeldte Häusler nit allein ihre beſondere prästationes an die Obrigkeit jährli mit 3 Thaler vor denen andern entriten, ſondern au dargegen von Selbiger bei denen Steuern vertreten und mit vergeben werden. Ingleien die herrſaftlien Ritterſie, dero Felder und Fluren von aller Einquartirung Märſen und was dem anhängig unſtreitig frei und exémpt ſind.

So hat E. E. E. und How. Rath der Stadt Zittau als Erbherrſaft des Orts um ſo viel weniger Urſae und Bedenken gefunden, ihnen in ihrer Bitte zu willfahren, und die deshalb entſtandenen Zweifel und Streitigkeiten, obrigkeitli dahin zu entſeiden, daß ermeldte auf der Herrſaft Gütern, Vorwerks, Wieſen, Feldern und Fluren, erbaute Häuſer und angewieſene (Bau) Stellen mit denen ordentlie Abgaben und Militär-Beſwerungen keineswegs beleget, no mit denen andern im Dorfe ſelbſt befindlien Wirthen, dießfalls zur Mitleidenſaft gezogen werden, ſondern allenthalben frei und verſonet, gleiwohl aber gehalten ſein ſollen, zur Kire, Pfarr und Sule, au was Waen und Botſaften anlanget, dene übrigen Häuslern im Dorfe glei zu der Gemeinde beizutragen und mit ſelbiger zu heben und zu legen. Als wonach bide Theile in Zukunft zu aten.

| Sig. Zittau d. 7. Januar Anno 1715. | |

| (L. S.) | Raths-Canzley. |

Ins Söppenbu eingetragen

im Beiſein des Riters Chriſtoff Iſrael

und 4 Geritsſöppen.“

2. „Wir Bürgermeiſter und Rathmanne der Stadt Zittau urkunden hiermit weß Geſtalt uns die wohlverordneten Herren Verwalter in Ebersba, titul. Herrn Carl Philipp Stolle Comes palatin. cös und wohlregierender Herr Bürgermeiſter, und titul. Herrn licentirt Miael Grohmann wohlverdienter Stadtriter vorgetragen, wie daß ſiebis auf unſere erfolgende Approbation mit denen jenigen wele zu Ebersba, auf denen ſogenannten Söpshaynen im langen Grunde und auf denen ander obrigkeitlien Feldern, Baustellen angewieſen worden wegen der obrigkeitlien Gefälle und Dienſte, dergeſtaltige Sluß und Abrede genommen, daß ein Jeder der Neuanbauenden jährli überhaupt drei Thaler in zwei Terminen in die Ebersbaer Verwaltung bar entriten und vor Zuſreibung eines jeden dergleien Zinsplänels, die in der Zeit gewöhnli geweſenen 2 Thaler den Herrn Verwalter erlegen, dargegen aber der Erbezinſe, Steuern und Hofedienſte befreiet, au einen freien Leinweberſtuhl zu ſeen befugt, ds angrenzenden Gehölzes ſi aber für ſeine Perſon gänzli zu enthalten und auf ſelbiges, der Obrigkeit zum Beſten, Aufſit zu tragen ſuldig ſein ſolle, worbei ſie zuglei und als Grundherrſaft unſer an ſole Zinsplänel Zuſtehendes ret ausdrüli vorbehalten.

Allermaßen wir uns ſole Abhandlung vor billig und vor unſer des Raths Intereſſe convenable befunden. Alſo haben wir ſelbiges hierdur zu ratihabiren um ſo viel weniger Bedenken getragen und wollen es in allen Punkten bei ſolen mit den Inhabern der vermeldten Zinspläneln betroffenen Conventionen bewenden laſſen. Zu deſſen Urkunde wir ihnen wohlgedaten Herrn Verwaltern in Ebersba gegenwärtige Recognition unter unſerer gemeiner Stadt vorgedruten Inſiegel ausfertigen und au zuglei unter heutigen dato ſoles dem Ebersbaer Söppenbue naritli einverleiben laſſen.

So geſehen Zittau den 3. Juli Anno 1715.

(L. S.)

Abgeſrieben im Beiſein des Erb und Lehns Riters Chriſtoff Israels

und 4 Gerits Söppen.“

Aus dieſen beiden Sriftſtüen iſt zu erſehen, daß na Verlauf von 6 bis 8 Jahren ſeit Erbauung der erſten Mundguthäuſer ſon Streitigkeiten zwiſen den Dorfbewohnern und den Wirthen dieſer Mundguthäuſer wegen Abgabenverſiedenheit entſtanden waren. Ferner iſt aber au herauszuleſen, daß die Stadt Zittau dieſen Mundgut-Hausbeſiern Vorrete einräumte, zwar ſole, wele der Stadt nits koſteten, wie die Befreiungen von Militärbeſwerungen und andern Grundlaſten, dagegen aber dur Erhebung von beſonderen herrſaftlien Abgaben ſi dieſe Hausgrundſtüe dauernd nubringend zu maen ſute.

Wie damals eine Stadt ermätigt geweſen iſt, eine Häuſergruppe, wenn au auf zeitherigen herrſaftlien Grunde, nun aber verkauftem Areale erbaut, von ihren Pfliten gegen den Staat, wie es Militär- und Grundlaſten ſind, zu entbinden, bleibt uns im Hinbli auf unſere jeigen ſtaatlien Einritungen unverſtändli. Jedenfalls trug dieſes Vorgehen aber nit wenig dazu bei, das gute Einvernehmen der beiderſeitigen Ortstheile zu ſtören und Eiferſüteleien zu erzeugen.

Weniger Nuen ſeint das Vorwerk und die Feldwirthſaft der Stadt gebrat zu haben. Son 1699 ſute man daſſelbe zu verpaten. 1716 wird au im hieſigen Söppenbue eines Päters erwähnt, aber ſon 1720 verpatete E. E. Rath in Zittau wieder das ganze Lehnsgut an Chriſtoph Bitterlien und das ganze Dienſtgeld mußte an Leteren abgeführt und das Zinsgetreide bei ihm geſüttet werden. 1731 trat er dieſe Pat freiwillig wieder ab, weil er in den ganzen elf Jahren nit mehr als zwei Kreuzer reinen Gewinn gehabt hatte. Im näſtfolgenden Jahre verpatete der Magiſtrat daſſelbe ſeffelweiſe an Bauern, Gärtner und Häusler und beſtimmte einen Einnehmer, Herrn Advokat Zſörpe, der zu gewiſſen Zeiten na Ebersba kam. Dies war alſo der erſte Einnehmer, der die Aer- und Wieſenzinſen und das Hofegeld auf dem hieſigen Sloſſe einnahm. Das Zinsgetreide aber mußten die, wele es zu entriten verpflitet waren, auf den Getreideboden na Zittau liefern.

Der Verkauf von ſolen herrſaftlien Bauſtellen nahm ſeinen Fortgang und dadur au die Vergrößerung der Mundgutgemeinde.

In den Jahren von 1777 bis 1790 verkaufte die Stadt Zittau zahlreie Bauſtellen, jede 100 Ellen lang und 50 Ellen breit, auf der Söpſenhaine, ferner au im Oberdorfe in der Nähe des Sloßhofes, am Sloßteie, auf dem Hofewege und im Spreedorfe. Die Kaufbriefe aus damaliger Zeit ſind faſt alle gleilautend abgefaßt, ſind aber für die Geſite des Ortes intereſſant. I führe deshalb einen ſolen über einen Bauſtellenverkauf auf dem Hofewege auszugsweiſe hier an:

„Wir Bürgermeiſter u. ſ. w. der Ses Stadt Zittau bekennen hiermit, daß wir N. N. eine Bauſtelle auf der Ebersbaer Saaftreibe u. ſ. w. um 20 Thaler und 3 Thaler jährlien Erbzins (der gewöhnlie Kaufpreis) überlaſſen haben, ihm zuglei die Freiheit ertheilen einen Webſtuhl ohne einiges Entgeld und ſonder Entritung eines jährlien Stuhlzinſes aufzuſeen, dahingegen wenn ein oder mehrere Stühle aufgeritet werden ſollten, dieſe nebſt Erſtattung des gewöhnlien Stuhlzinſes gelöſt werden müſſen. Käufer mat ſi hierbei verbindli, daß er dieſe Bauſtelle binnen Jahr und Tag mit einem Hauſe bebauen, das Holz darzu ſi ſelbſt, ohne ſoles aus hieſigen Waldungen zu erhalten, anzuſaffen. … Käufer hat au übrigens alles dasjenige zu prästiren, was andere Häusler auf den Hofefeldern, ſowohl vorher, als au na dem zwiſen denenſelben und der alten Gemeinde in Ebersba, am 22. Juli 1776 erriteten Recesse zu thun ſuldig ſind, wird aber von allen anderen Abgaben an Gelde, wie ſie Namen haben mögen verſont. Und da hiernäſt erforderli iſt, daß oberhalb der Bauergrenze und der Viehtreibe hin von den Buſe die „Strümpfe“ genannt, bis na Spreedorf ein Weg von 10 Ellen breit liegen bleiben, au an zwei Orten, um über die Abgründe den Weg führen zu kommen, eine Brüe angelegt werden muß; alles mat ſi Käufer verbindli nebſt ſeinen an dieſen Orte befindlien Nabarn und neuen Anbauern, ſowohl dieſen Weg anzulegen und die quaestionirten Brüen zu bauen, als au zu allen Zeiten in baulien Weſen zu erhalten.“

Wir ſehen hieraus, daß der Bau und die Imſtandehaltung des Hofeweges, ſowie au des Spreedorfer Weges (laut anderen Kaufbriefen) nit der ganzen Mundgutgemeinde, einſließli des Vorwerks, ſondern den Anwohnern allein von der Stadt Zittau zugewieſen wurde.

Wegen der Vertheilung und Tragung der allgemeinen Communlaſten hatte ſi um dieſe Zeit au eine Regulierung nothwendig gemat zwiſen der Dorf- und der Mundgutgemeinde. Dieſes geſah dur einen Receß, weler namals bei den Streitigkeiten ſehr oft erwähnt wurde. Er ſoll in ſeinem Wortlaute hier folgen:

„Demna zwiſen der ſogenannten alten Gemeinde in Ebersba, und den daſigen Mundguths Häuslern, wegen der von letern angeforderten Gemeinde-Anlagen, und der von dieſen dargegen gematen Contradiction, ſi verſiedene Differenzien ereignet, und daher En. Howeiſer Rath der Stadt Zittau, zu Vorkommung aller weitern Inconveniention und gänzlien Beilegung dieſer Streitigkeit, unter ſämmtlien Interessenten, dur eine hierzu verordnete Deputation die Güte pflegen, und denenſelben die zu Erreiung dieſes Endzwes abzweende dienſame Vorſtellung thun laſſen, ſole au, von einer dergeſtallt guten Wirkſamkeit geweſen, daß die Partheien, wie es künftig hin in Anſehung derer von den Mundguths-Häuslern zu præstirenden Beyträgen gehalten werden ſolle, ſi völlig untereinander vergleien, und ſie dabey gebeten, daß zu deſto mehrerer Verbindlikeit und Feſthaltung alles in einen Recess gebrat werden möge. So ſind diejenigen Puncte, worüber ſi beide Partheyen verglien, na Innhalt dieſerhalb aufgenommenen Protocols ausgezeinet und naſtehendes feſt geſeet worden:

Es verſpreen nehmli die Mundguths-Häusler,

1.

Ueberhaupt, und ohne weiter zu einigen Anlagen gezogen zu werden, diejenigen ausgenommen, wele unten no beſonders feſtgeſeet werden, Jährli ein Wirth, worunter au die Wittwen zu verſtehen, 4 Gr., die Hausleute aber 2 Gr. an die Gemeinde zu Ebersba zu bezahlen.

2.

Maen ſie ſi anheiſig, die Waen bey melancholischen und kranken Perſonen, ingleien die Botſaften bei Kriegszeiten glei andern Häuslern aus der alten Gemeinde ohnweigerli zu verriten, und bey Hauptbauen an der Kire, Pfarr- und Sul- und andern öffentlien Gebäuden, no über die verwilligten 4 Gr., als wele, es möten Baue verfallen oder nit, gegeben werden ſollten, ihren Beitrag ſo wie ein anderer Wirth von den Häuslern aus der alten Gemeinde zu leiſten.

Damit aber

3.

aller Zweifel, was unter einen Hauptbaue zu verſtehen gehoben werden möte, ſo ſolle die Summa von Ein Hundert Reisthalern zur Ritſnur angenommen werden, und zwar dergestallt, daß wenn bei der Kire, Pfarr- Sulwohnung und andern öffentlien Gebäuden ein Bau vorfiele, weler nur 100 Rthlr. betragen ſollte, ſoler von der alten Gemeinde alleine, ohne der Mundguths-Häusler Beykülfe getragen würde.

Steigen aber die Koſten über 100 Rthlr., ſo wollten ſie ſodann, na Abzug dieſer 100 Rthlr. als wenn zum Exempel der Bau 150 Rthlr. koſtete, zu denen 50 Rthlr. ihren Beytrag leiſten, und zwar jeder ſo viel, als ein anderer Wirth, aus der alten Gemeinde, hierzu bezahlt.

Jedo ſey

4.

ſoles dergeſtallt zu verſtehen, daß dieſer Bau bey einen einzelnen Gebäude vorfallen müße, denn wenn vielleit bey einigen Gebäuden zuſammen Baue vorfallen, wele mehr als 100 Rthl. koſteten, ſo würde ſoles nur als Reparatur, wele die alte Gemeinde allein tragen müße, angeſehen, und ſie die Mundguths-Häusler leiſteten außer ihren bewilligten Jährlien 4 Gr., hierzu keinen Beytrag.

Damit nun

5.

deutli zu erſehen wäre, ws zu einem dergelien Baue, weler bey einen einzeln Gebäude über 100 Rthl. betrage, und worzu ſie die Mundguths-Häusler beizutragen, ſi anheiſig gemaet, vor Koſten verwendet werden, ſo ſolle eine beſondere Renung darüber geführet werden, und in ſelbige nits weiter, als nur dasjenige hierzu ausdrüli verwendet worden, gebrat werden.

Ereignete ſi aber

6.

der Fall, daß ein neuer Pfarr eingeſeet würde, ſo wären die Mundguths-Häusler verbunden, zu denen Ordinations- und Installations-Koſten, denen übrigen Häusler Wirthen in der alten Gemeinde glei zu contribuiren.

7.

Soll dieſer Verglei von NeuJahr a. c. ſeine Gültigkeit haben, die Einſammlung der accordirten rsp. 4 Gr. und 2 Gr. ſo glei veranſtaltet, und der Beytrag an die alte Gemeinde abgegeben werden.

Nadem nun allerſeits Interessenten über die vorſtehenden Puncte ſi durgehend vereinigt, und En. En. Howeiſer Rath ſole auf ſo lange als das Mundguth, wie gegenwärtig, bebauet wird, zu approbiren kein Bedenken gefunden.

Als iſt hierüber gegenwärtiger Recess zu künftiger unverbrülier Beobatung, Dreyfa gleilautend ausgeferttiget, ein Exemplar zu den hieſigen Stadtbüern genommen, und einen jeden Theil ein dergleien zugeſtelltet, au mit wißentlier Vordruung Ens. En. Howeiſen Raths und gemeiner Stadt Inſiegel, wie au des dermahlen regierenden Herrn Bürgermeiſters eigenhändigen Namensunterſrift corrobiret worden. So geſehen

Zittau, den 22 ſten July 1776.

| (L. S.) | Johann Ernſt Herog |

| Cons. reg. |

*) Den Thaler zu 24 gute Groſen gerenet.

Die Bauern, Gärtner und Häusler der Dorfgemeinde hatten damals einen gleien Betrag von 4 gute Groſen*) an Gemeindeanlagen jährli aufzubringen. 4 Groſen war in der Regel der Betrag, weler erhoben wurde, wenn überhaupt Steuern zur Gemeindekaſſe zu erheben nöthig waren. Außerdem hatten die Bauern etwaige Fuhren, die Gärtner und Häusler Handdienſte zu leiſten, wozu au die Mundgutbewohner verpflitet waren.

Die Beſtimmungen dieſes Receſſes erwieſen ſi aber ret bald als unpraktiſ. Von der Dorfgemeinde mote wohl in manen Fällen dahin gewirkt worden ſein, daß die Gemeindebauten erſt dann unternommen wurden, wenn ſi die Koſten dafür vorausſitli höher als 100 Thaler ſtellten. Die Mundgutgemeinde glaubte ſi dagegen wohl öfter überliſtet als es wirkli der Fall war, oder ſtellte ſi gegen vorkommende größere Bauten; kurz der Friede war dur dieſen Receß in unſer Dorf nit eingezogen, wohl aber Hader und Streit.

Zu Anfang der 1820er Jahre wurde von der Amtshauptmannſaft der Bau der Wege vom Gaſthof zum „Goldenen Löwen“ bis zur „Ameiſe“ und von der „Hainſenke“ bis an die Georgswalder Grenze angeordnet, wobei anfängli bei erſterem Wege die Mundgutbewohner ebenſowohl wie die Dorfbewohner Handdienſte leiſteten, alsbald aber ihre Thätigkeit einſtellten, nadem die Dorfgemeinde ſi zum Mitbaue des andern Weges als nit verpflitet eratete.

Die Mundgutbewohner gingen nun an die Standesherrſaft, um dieſe zum Mitbau des Weges zu veranlaſſen. Allein dieſe erklärte, daß ſie da, wo ſie keinen Beſi mehr habe, au zu Wegbauten nit verpflitet ſei, was ihr au höheren Orts beſtätigt wurde. Man ſah ſi nun genöthigt, gegen die Dorfgemeinde klagbar vorzugehen.

Au wegen der Einquartierungsfreiheit der Mundguthäuſer kam es damals zu Differenzen.

In den Jahren 1828 und 1829 wurde na hier wie na Gersdorf ein Commando Peſtwae gelegt, um die Grenze zu bewaen. Au 1831, als in Galizien die Cholera aufgetreten war, wurde an der Grenze von Saſen und Böhmen ein Cordon gezogen, wobei unſer Ort ein Cholera-Commando von 7 Mann erhielt. Da aber die Dorfgemeinde keine Häuſer an der Grenze hatte, mate die geeignete Unterbringung dieſer 7 Mann Infanterie Swierigkeiten, indem die Soldaten die verſiedenartigen Rete der Bewohnerſaften nit reſpectierten.

Dadur und dur die Wegebauklagen wurden die Gemüther der Dorfgemeinde ſo ſehr erzürnt, daß au weitere Unterhandlungen mit den Mundgutbewohnern wegen der Hofedienſte reſultatlos blieben. Son im Jahre 1827 wurde die Trennung gewünſt.

1829/30 verlangte endli die Dorfgemeinde, daß ſie vom Mundgute getrennt werden wolle, ſo durweg wie es Ebersba und Kottmarsdorf ſei.

Bei den Mundgutbewohnern fiel dieſes Verlangen der dorfgemeinde ebenfalls auf frutbaren Boden. Dieſe ließen nun dur den Advokat Sterzel in Bauen bei der Kreisdirection den formellen Antrag auf Trennung ſtellen, nadem der Regierungsrath Quirner, auf Grund des Alt-Ebersbaer Verlangens, Ausſit für die Möglikeit der Trennung gemat hatte. Beide Theile mußten nun ihre Begründungen und Pläne ſriftli bei der Kreisdirection einreien. Eine im Kretſam einberufene Verſammlung der Mundgutbewohner ergab, daß die große Mehrzahl ſi für die Trennung erklärte.

Dieſer Trennungsproceß wurde unter der Leitung des Regierungsrathes Quirner volle 10 Jahre hindur geführt. Ein langer, erbittert geführter Streit zwiſen Parteien, wele do unausgeſet mit einander leben und verkehren mußten, wo in ſehr vielen Fällen Glieder ein und derſelben Familie gegen einander ſtritten.

Im Jahre 1839 kam endli die Trennung zu Stande, wele aber lange keine vollſtändige zu nennen war. Ein Trennungs-Receß wurde aufgeſtellt, welen i ſeiner Umfänglikeit wegen nur auszugsweiſe und in ſeinen weſentlien Theilen hier wiedergebe.

Trennungs-Receß.

§ 1.

Der unterm 22. Juli 1776 zwiſen der Alt- und Mundgutgemeinde Ebersba abgeſloſſene Receß wird vom 1. Mai 1839 an, an welem die Gemeindeordnung in Wirkſamkeit tritt, ſeinem ganzen Inhalte na von beiden Theilen für aufgehoben, null, nitig und unverbindli erklärt.

§ 2.

Von demſelben Zeitpunkte an treten beide Gemeinden in ein ſelbſtſtändiges Verhältniß, inſoweit nit in den naſtehenden Paragraphen etwas anderes feſtgeſet worden. ….

§ 3.

Die Mundgutgemeinde führt von nun an den Namen „Gemeinde Neu-Ebersba“.

§ 4.

…… Inſonderheit reſerviert ſi die Gemeinde Neu-Ebersba die ihr wegen ihrer Mundgutqualität zur Zeit verfaſſungsmäßig zukommende Freiheit von allen na Rauen ausgeſriebenen Steuern und Abgaben, von den Lieferungen und von der Einquartierung. Au beſeidet ſi die Altgemeinde, die auf Ebersba ausgeſriebene Einquartierung niemals auf die neue Gemeinde legen zu dürfen. Nur wenn in außerordentlien Fällen die Behörde ſelbſt die Einquartierung ausdrüli auf das Mundgut legt, hat ſi ſole dieſelbe, ohne Entſädigung von der Altgemeinde, gefallen zu laſſen.

§ 5.

In der Gemeinde Neu-Ebersba wird eine beſondere Geritsbank conſtituiert, wele …… aus 4 Geritsälteſten beſteht. Da der dermalige Kretſambeſier mit dem Riteramte über beide Ortstheile beliehen worden iſt, ſo wird derſelbe au den Vorſi in der Gemeinde Neu-Ebersba bis auf weitere Beſtimmung no fortführen …… deshalb hat die Geritsbank von Neu-Ebersba ihre Zuſammenkünfte ſowohl als die Verſammlungen der Gemeinde im Kretſam zu Alt-Eberba zu veranſtalten. ……

§ 9.

Zu den Ehrenreten der Geritsälteſten von Neu-Ebersba gehört die Befugniß, in der Kire auf den Geritsſtänden Pla zu nehmen. Von den vorhandenen 13 Kirenſtänden werden zu dem Ende fünf Stände den Geriten zu Neu-Ebersba zugetheilt, wogegen die übrigen at Geritsſtände den Geriten der Altgemeinde verbleiben. ….

§ 13.

Der in dem Gemeindebezirk von Alt-Ebersba gelegene, theilweiſe in Aer, Wieſen und Gartenland umgewandelte Fiebig, von welem die Altgemeinde zeither ausſließli die Nuung bezogen, verbleibt au fortan alleiniges Eigenthum dieſer Commun, daher au die davon zu beziehenden Erträge …… allein der Gemeindekaſſe zu Alt-Ebersba zufließen.

Die Altgemeinde geſtattet jedo der Gemeinde Neu-Ebersba diejenigen, wele ſi ſelbſt entleibt haben, und denen das Begräbniß auf oder an dem Kirhofe verweigert wird, am äußerſten Ende des Raumbuſfiebigs beerdigen zu laſſen, ohne eine Vergütung für den Pla zu verlangen.

§ 14.

Das Gemeindehaus wird von der Gemeinde Neu-Ebersba erb- und eigenthümli an die Altgemeinde mit allen Zubehör abgetreten.

Letere verpflitet ſi jedo der Erſteren dafür eine baare Geldentſädigung von 50 Thalern zu gewähren. ……

§ 15.

Die gegenwärtig vorhandenen 5 Feuerſprien werden dergeſtalt vertheilt, daß davon die Altgemeinde drei und Neu-Ebersba zwei erhält. ….

§ 16.

Die Kire, die Pfarr-, Diaconat- und Silhäuſer, au die dazu gehörigen Gebäude bleiben wegen des fortbeſtehenden Paroial- und Sulverbandes gemeinſaftlier Benuung vorbehalten. …. und ſind na § 27 gemeinſaftlies Eigenthum.

§ 17.

Der Fonds der Gemeindekaſſe wird keiner Theilung unterworfen, weil die Mundgutgemeinde bisher nur fixierte Beiträge dazu geleiſtet hat.