B. Kirenweſen.

a. Die Kire.

Es wird wohl für immer unbekannt bleiben, wenn die erſte Kire hier erbaut worden iſt. Da jedo vor dem Jahre 1000 das Chriſtenthum no wenig in unſere Gegend eingedrungen war, konnte au vor dieſer Zeit no keine Kire hier vorhanden ſein.

Als älteſte Narit über eine Kire in Ebersba, ſowie au über Kiren in den Nabardörfern gilt diejenige, wele ſi in der Meißner Matrikel vom Jahre 1346 findet, na weler Ebersba 1 ½ Mark Silber an den Biſof von Meißen zu entriten hatte. Au werden 8 böhmiſe Groſen Abgaben erwähnt, für Waslite, Weih- und Altarzinſen, wele die hieſige Kire an den Erzprieſterſtuhl zu Löbau, und zwar dem dortigen Gotteshauſe zu St. Nicolai, welem ſie als eine Art Kapelle einverleibt war, bezahlen mußte.

Der ehemalige Erzprieſter zu Löbau führte die Aufſit über die Kiren zu Löbau mit den Filialen Kottmarsdorf und Lawalde, dann zu Kittli, Herrmannsdorf oder Herbsdorf, Berthelsdorf, Strahwalde, Ebersba, Georgiswalde, Spremberg, Oppa, Sönba und Hernnersdorf, jet Dürrhennersdorf.

Der Anſlag für die Löbauiſe Kire und ihres Sprengels, wie er na der Matrikel von 1346 feſtgeſet wurde, lautet:

| Die Kire zu Löbau mit den Filialen Kottmars- | ||||

| dorf und Lawalde | giebt | 20 | ½ | Mark |

| Die Kire zu Kittli | giebt | 15 | Mark | |

| Die Kire zu Herbsdorf | giebt | 3 | ½ | Mark |

| Die Kire zu Berthelsdorf | giebt | 4 | Mark | |

| Die Kire zu Strahwalde | giebt | 1 | ½ | Mark |

| Die Kire zu Ebersba | giebt | 1 | ½ | Mark |

| Die Kire zu Georgiswalde | giebt | 1 | Mark | |

| Die Kire zu Spremberg | giebt | 8 | Mark | |

| Die Kire zu Oppa | giebt | 4 | Mark | |

| Die Kire zu Sönba | giebt | 1 | Mark | |

| Die Kire zu Hennersdorf | giebt | 2 | Mark | |

| Summa | 62 | Mark Altarzins. | ||

Die Gegend von Zittau, au Eibau, Rumburg und andere Orte waren dem Erzbisthum Prag unterſtellt, wie bereits auf Seite 4 bemerkt wurde.

Da na einer Narit, laut Pauls Chronik, 1486 nur no 7 Häuſer im ganzen Dorfe ſtanden und die Aeſte der Bäume die Maueröffnungen, wele früher Fenſter waren, einnahmen, ſo wird au die erſte Kire eingeäſert geweſen ſein. Der furtbare Huſſitenkrieg hatte eben alles verwüſtet.

*) Als erſten evangeliſen Prediger in unſeren Dörfern kennt man den Paſtor M. Weiſe in Kottmarsdorf, weler 1529 au als Prediger in Löbau genannt wird.

Na den alten Nariten hat es den Anſein, als ob unſer Gotteshaus zu der Zeit wieder aufgebaut worden ſei, in weler die Reformation in unſere Gegend ihren Einzug hielt. Dieſes geſah von 1520 ― 1550.*) Zu damaliger Zeit hatten die Herren von Sleini auf Tollenſtein und Sluenau das Patronatret über Ebersba und Oberfriedersdorf, weles damals bei uns eingepfarrt geweſen iſt. Es iſt deshalb ſehr wahrſeinli, daß unſere jeige Kire von Anfang an und immer der proteſtantiſen Lehre gedient hat. Rumburg, Sluenau, Georgswalde und Ebersba ſollen das Lutherthum etwa zu gleier Zeit angenommen haben.

*) Vergleie au Seite 38.

Die Georgswalder Kire wurde 1664 wieder den Katholizismus zugewieſen. Damals war der „Hempel“ in Georgswalde eingepfarrt, wurde aber nun, da dieſe zur Oberlauſi und zur Zittauer Herrſaft gehörigen Häuſer evangeliſ blieben, na Ebersba in die Kire gewieſen, mußten jedo den Decem na Sluenau geben.*) Bis in die neuere Zeit hatten Bewohner des Hempels no Kirenſtände in der Georgswalder Kire.

Um dieſe Zeit, 1650 ― 1670, kamen viele Bewohner aus den benabarten böhmiſen Orten zu uns und in die Nabardörfer eingewandert, weil ſie der evangeliſen Lehre treu bleiben wollten. Neu-Gersdorf, Neuſalza und Walddorf wurden von ſolen böhmiſen Exulanten damals gegründet.

**) Na einer Sage ſoll der Teufel dem Baue ſehr hinderli geweſen ſein und das herbeigefahrene Bauholz die erſte Nat weggeholt und über das Dorf bis zu dem früher dem Bauer Iſrael gehörigen Gute, dem jeigen Sulhauſe, geführt haben ; dann ader dur Anrufen göttlien Beiſtandes und Gebete ſeine Mat an dem Baue verloren haben.

Wie ſon bemerkt, fehlen uns über den Bau und über die Zeit der Erbauung des jeigen Gotteshauſes no ſiere Nariten.**) Vom Jahre 1551 werden jedo ſon 2 Kirväter erwähnt, Adam Rudolph und Andreas Wünſe; des Erſteren wird au 1581 wieder gedat und eines Nafolgers für den Zweiten, Andreas Berger. Es muß alſo au damals wieder ein Gotteshaus geſtanden haben. Das Kirlein mag aber ſehr klein und ohne Thurm geweſen ſein.

1568 hat Georg von Sleini der Gemeinde eine am unterſten Ende des Niederdorfes gelegene Kirenwieſe übermat, wele ein Bauer um den andern für einen jährlien Zins von 2 Thalern 8 Groſen, welen die Kire erhielt, nuen und gebrauen durfte. Der auf Seite 27 abgedrute, im Jahre 1580 unter Ernſt von Sleini geſloſſene Vertrag, betrifft jedenfalls dieſelbe Wieſe. Die Bauern waren jedo nit immer bereit, ſol hohen Patzins zu zahlen, deshalb verkaufte man zu Anfange des 18. Jahrhunderts dieſe Wieſe an Johann Got für 400 Thaler; damit wurde ein von dieſem Got erborgtes Kapital zurübezahlt, die übrigen 200 Thaler jedo zum Baue des Pfarrhauſes 1705 verwendet. Na der Baurenung kamen ſogar 230 Thaler von dieſer Wieſe dem Pfarrhausbau zu gute.

1650 iſt au eine Gloe, wele die alten handſriftlien Nariten als die mittlere bezeinen, für 92 Thaler erkauft worden. Dieſelbe iſt 1723 zerſprungen und nebſt der kleinen Gloe im näſten Jahre in Görli umgegoſſen worden, was einen Koſtenaufwand von 114 Thalern verurſate, welen zur Hälfte die Kirenkaſſe trug, die andere Hälfte aber dur eine Sammlung unter den Gemeindemitgliedern aufgebrat wurde. Die große Gloe blieb dabei unverändert; ſie trug die Inſrift: ANNO 1582 IM NAMEN GOTTES DES VATERS VND GOTS SOHNS JESV CHRISTI VND GOTTES HEILIGEN GEISTES AMEN. ANDREAS KRISCHEHK.

1653 iſt die Kire einmal ganz und gar mit neuen Sindeln gedet, au der niedere Giebel mit Steinen ausgeſet worden. Die Stämme zu den Sindeln hatte man ſon früher billig zu erwerben geſut. Arbeitslohn für das So Sindeln wurde damals 2 ½ Groſen gezahlt.

1664 iſt ein neuer Altar für den Betrag von 112 Thalern angefertigt worden, au erbaute man in demſelben Jahre eine neue Kanzel. 1665 wurde ein neuer Taufſtein geſet, deſſen Anſaffungskoſten ſi auf 44 Thaler bereneten. Um dieſe Zeit ſind au aus Gersdorf, weles damals keine Kire hatte, Kinder na Ebersba zur Taufe gebrat worden. Son 1661 ließ der Förſter Chriſtoph Grohmann aus Gersdorf ſein Söhnen hier taufen.

1670 kaufte die Kire dem Riter Sebaſtian Henel, zur Erweiterung des Kirhofes ein Stü von dem hinter der Kire gelegenen Garten um 24 So == 23 Thaler 8 Groſen ab. Die Erweiterung und Ummauerung des Kirhofes erfolgte im näſten Jahre.

1672 wird von einer Tafel an der niedern Empore beritet. Dieſelbe wurde angebrat, an Stelle eines Marienbildes, weles auf Befehl des Rathes zu Zittau an die dortige Johanniskire eingeliefert werden mußte.

1675 iſt eine kleine Thür dur die Kirhofmauer gebroen worden und dem Riter Henel

„wegen eines Steiges über den Teidamm zum neuen Kirthüren ewig zu gehen 2 Rthlr. 10 Gr. 4 Pf. gegeben worden.“

Es war dieſes das ſogenannte Pfarrthüren, weles dur den Neubau der Kirchhofmauer 1877 in Wegfall kam.

1682 iſt die damals no ſehr kleine Kire um 16 Ellen verlängert, ein Thurm erbaut und darin eine neue Empore erritet worden; zuglei wird au von einer gänzlien Erneuerung des Chores beritet. Der Thurm wurde mit Knopf, Fahne und Stern verzieret, wofür 31 Thaler Koſten verrenet ſtehen. Für die Srift im Knopfe ſind für Sreiblohn und Pergament 16 Groſen verausgabt worden.

Dieſe bei Abnahme des Thurmknopfes am 15. Mai 1822 aufgefundene Urkunde lautet:

„Der Höſte ſei gelobt daß wir no Kiren bawen

Er laſſe Fried' und Troſt no von dem Himmel ſawen

Er ſegne Stadt und Land vor Krieg und Kriegsgeſrey,

Daß au der Kiren Knopff viel Jahre gülden ſey.

Dieſer herzlie Wunſ wird bei Aufſeung dieſes Neuen Knopffs in Ebersba gethan mit tröſtlier Zuverſit, es werde die geliebte Posterität, wenn ihr die Srift na langer Zeit möte ins Geſite kommen, die Würkung dieſes Gebäudes dur viele Jahre zehlen können. Geſehen den 3. § Juny im Jahr Chriſti 1682 unter Regierung Herrn Alborts Gieriſen, alten Herren Bürgermeiſters und Syndici ꝛc. Sodann unter Verwaltung Herrn David Jenſens L. U. C. au Bürgermeiſter Herrn Chriſtian Böttigers, des Raths, welem letem dieſer Baw aufgetragen und mit Göttlier Verleihung die Kiren Inwendig im Liten 16 Ellen erlängert und erweitert, au zuglei der Kir Thurm neben der Ober Manns Empor Kiren und Chor ganz neu aufgeführet worden.

Der Prieſter war Herr M. Andreas Junge.

Der Sulmeiſter Hans Güttler.

Die Kirväter: Georg Liebſer und Chriſtoph Bitterli.

Der Voigt auffs Raths Vorwerk Adam Wünſe.

Der Mäuermeiſter Hanß Fohre von Dresden.

…“

In einem hölzernen Sätelen lag no eine Srift, wele der Zimmermeiſter hinein gelegt haben mote, weil ſeiner in der in der kupfernen Kapſel enthaltenen Urkunde nit gedat worden war. Das Sätelen war voller Inſecten, wele die Srift ſo beſädigt hatten, daß ſie kaum no zu leſen war.

Man erſieht aus derſelben, daß ein Meiſter aus Dresden den Bau angefangen, aber nit vollendet hat; dieſes iſt vielmehr vom Sreiber geſehen und legt ſi derſelbe nit geringes Lob bei. Er hat den Gloenſtuhl weiter herunter genommen und anders abgebunden, die Haube, wele jener verdorben, beſſer gemat, den Knopf aufgeſet und das Lo in die Spille, worin die eiſerne Stange ſteht, gebohrt; ferner hat es drei Emporkiren, wele der erſte Meiſter ebenfalls verdorben, zuret gemat und zwei neue Emporkiren an der langen Seite gegen das Altar und das Chor gebaut, ſowie den Stuhl, worauf die Kanzel ſteht, abgebunden und die Treppen angefertigt.

Unterſrieben hat er ſi: Mſtr. Hans Friedri Möller, Zimmermann aus der Stadt Zittau.

…

Ueber den weiteren Ausbau dieſer Kire, wele nun 36 Ellen lang und 19 Ellen breit war, iſt folgendes aufzufinden:

1700 ſenkte der Stadtriter Georg Ernſt Einer aus Zittau der Kire ein großes hölzernes Crucifix, was neben der Kanzel erhöht, ſpäter aber auf der obern Empore, im öſtlien Dafenſter bis zum Jahre 1844 angebrat wurde. ― Na Pauls Chronik ſtand hier früher au die alte Orgel, wele in der Chriſtnat … gebraut und ſpäter der Kire in Beyersdorf käufli überlaſſen wurde. Laut den alten Kiren-Renungen iſt jedo die alte Orgel 1742 an Andreas Jeremias hier für 33 Thaler verkauft worden. Dieſe erſte Orgel iſt vermuthli erſt na 1682 angeſafft worden.

1714 ſind die Frauenſtände in Ordnung gebrat und verkauft, au das Chor gebaut worden, weles 1726 der hieſige Erb- und Lehnsriter Friedri Sauermann malen und die Orgel hervorſeen ließ.

Am 13. Februar 1719 verkaufte derſelbe Lehnsriter aus ſeinem Lehnsgute ein Stü Grund und Boden für 50 Thaler zur Erweiterung des Kirhofes. Dieſer Theil wurde in demſelben Jahre no mit einer Mauer umgeben. Der Mauertheil gegen die Pfarrwohnung war ſon 1671 aufgeführt worden. Die Mauer umgab die Kire nun in Kreisform und hatte au an der Thurmſeite einen Aufgang zur Kire.

1721 iſt die Chriſtnatfeier wieder eingeführt worden. Dur Erhebung einer Beiſteuer von 2 Groſen von jedem Grundſtüsbeſier wurde ein Kapital von 125 Thalern angeſammelt, wovon die Zinſen verwendet werden. ― In früheren Zeiten wurde au ſon Chriſtnat gehalten, aber das Vermätniß dazu ging dur einen Convurs verloren. ― 1764 hat man das Chriſtnatskapital wieder ergänzt. ―

1725 wurden 2 Kronleuter zum Preiſe von 30 Thalern angeſafft und zur Chriſtnat angezündet, au ſenkte damals Chriſtian Halang eine Kanzeluhr. Es werden dieſes Meſſingleuter geweſen ſein, denn 1733 gab es 3 große Meſſingleuter in der neuvollendeten Kire. Au wird 1740 einer Sanduhr gedat, wele ſonſt am Altar hing, damals aber herabgefallen und zerſprungen ſei.

1726 zur Zeit als Pfarrer P. Großer amtierte, wurde den Bewohnern der Athäuſer (das iſt diejenigen, wele ſi am linken Ufer der Spree angebaut haben) das Ret eingeräumt, ſi in Bezug auf Kire und Sule zu Alt-Gersdorf zu halten, bis dahin waren ſie in Ebersba eingepfarrt und eingeſult geweſen.

Bei der ſi vermehrenden Bevölkerung des Ortes wus au das Bedürfniß einer Erweiterung und Vergrößerung des Gotteshauſes, zu der denn au im Jahre 1726, den 30. September, dur tit. deb. Herrn D. Karl Philpp Stoll, Bürgermeiſter, und Herrn Miael Grohmann, Stadtriter in Zittau, der Grundſtein unter der Sacriſtei Thüre gelegt wurde.

1728, vom 1. bis 4. Auguſt, wurde ſie dur Meiſter Röthig, Sindler, und Gebrüder Hempel, von hier, gehoben, und im folgenden Jahre war ſie ſon ſo weit gediehen, daß den 18. November, als einem Bußtage, auf der neu angelegten Kanzel gepredigt wurde. Das Altar wurde in den neu angebauten Theil geſet, au die Emporkiren erritet.

Der Beitſtuhl wurde erſt im näſten Jahre eingebaut. Au beſenkte Tobias Liebſer um dieſe Zeit die Kire mit dem dreiſeitigen Taufſteine. Er trägt die Jahreszahl 1732.

Die Rundung hat 31 Ellen Durmeſſer und wurde mit einem hölzernen Thürmen gekrönt.

Die Dee wollte man zuerſt aus Silf herſtellen, do zog man ſließli no die Bretterdee vor. Die Tiſlermeiſter waren Gottfried Weiſe allhier und Stephan. Maler der Kirendee und der oberen Emporkire war des erſteren Sohn, Gottfried Weiſe, weler ſpäter als Falſmünzer in Dobrilugk enthauptet wurde. Die untere Emporkire malte ein Zittauer und der Vollender derſelben war Tempel aus Eibau. Die Gote haben ſie auf ihre Koſten malen laſſen. Die Engel verſinnlien das Gloria in excelsis Deo. Die übrigen 3 Genien, deren Farbe und Geſtalt anzeigt, daß die alte Kirendee au ſon rund gemalt geweſen iſt, bezeinen au die Dreieinigkeit und der vierte, über der Orgel, einen Cherubim.

Der Maurermeiſter ſoll ein Italiener geweſen ſein, und zwar derſelbe, weler den Kirenbau zu Georgswalde leitete; dieſes geſah von 1725 bis 1728.

Im Jahre 1730, dem Jubeljahre der Uebergabe der Augsburgiſen Confeſſion, wurde auf kurfürſtlien Befehl den 25., 26. und 27. Juni dieſes Feſt dur 2 maligen Gottesdienſt feierli begangen. Zu dieſem Feſte beſenkte Johann Got, Leinwandhändler und Geritsälteſter, die Kire mit Poſaunen (ſie koſteten 15 Rthlr.) und Chriſtian Got, ſein Bruder, mit Pauken, um dem Preis von 40 Rthlr. Beide Brüder ließen au zu ihrer Bequemlikeit das kleine Chor mit Ständen verſehen. In demſelben Jahre, den 28. October, wurde au das Chor auf die mittlere Emporkire erhöht, ſowie dieſe ſelbſt, nebſt den übrigen im neueren Stile erbaut.

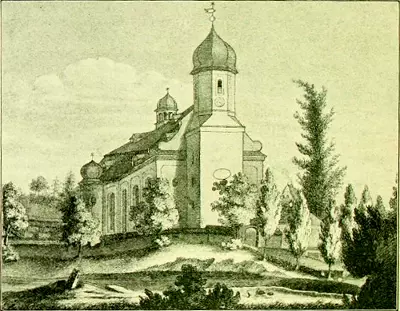

Kirche um 1870

Der Bau wurde 1733 vollendet, und am Miaelistage das Gotteshaus unter Poſauen- und Paukenſall feierli eingeweiht. Die Berenung des ganzen Kirenbaues iſt nit zu finden; es ſoll jeder Wirth in wöentlien Raten zuſ. 25 Thaler 1 Gr. dazu beigetragen haben. Ob es nun glei nit auf uns gekommen iſt, wie viel jene Koſten betrugen, ſo können wir do ſließen, daß in jenen wohlfeilen Zeiten dieſelben nit ſo bedeutend geweſen ſein werden; da der 1704 angefangene und 1707 vollendete Bau des ſönen Gotteshauſes in Eibau ſi nur auf 6691 Rthlr. 16 Gr. 11 Pf. belief.

Dur dieſen Anbau wurde die Kire nun 67 Ellen lang und in dem neuerbauten runden Theile 31 Ellen breit. Die Zahl der Pläe, wele dadur gewonnen wurde, ſtieg nahe an 2000. Dur die Umänderungen am Chore und an den Treppen ſind jedo wieder Pläe verloren gegangen, ſo daß gegenwärtig etwa 1950 vorhanden ſind.

Die Gemälde an der untern Empore verſinnlien die bibliſe Geſite. Die erſteren 12 Bilder links vom Altare in der Rundung behandeln hauptſäli die Söpfung der Welt. Die näſten 14 im Langſiff die Geburt, Jugend und das Leben Jeſu Chriſti bis zum Einzuge in Jeruſalem. Die weiteren 5 am kleinen Chor bringen die Leidensgeſite zur Darſtellung. Dann folgen, im Langſiff bis zur Kanzel, 13 Gemälde, die Kreuzigung, Auferſtehung und Himmelfahrt Chriſti darſtellend, während die leten 10 in der Rundung, Pfingſten und die Geſite der Apoſtel zur Anſauung bringen. Der Anfertiger der Reime unter dieſen Bildern iſt Mag. Joh. Ernſt Großer, damaliger Pfarrer hier.

1738 kaufte die Gemeinde eine in Zittau in der Johanniskire ſtehende Orgel für 750 Thaler. Dieſelbe iſt 1684 in Leipzig dur Chriſtoph Dreßlern erbaut, und von dem Holzſneidekünſtler Hartmann aus Jena mit reivergoldeten Sniwerk verſehen worden. Sie ſtand ſeit 1685 in Zittau. Die Reparatur, wele vom Zittauer Orgelbauer Johann Gottlieb Tamitius vorgenommen wurde, betrug nebſt dem Transport 300 Thaler. Am Sonntage Dom. Exaudi 1739 iſt dieſelbe hier eingeweiht worden. Das Werk hat 3 Claviaturen, 36 Stimmen mit 2000 Pfeifen. Sie enthält einen offenen 32 Fuß Baß, deſſen größte Pfeife aus 16 Ellen langen und ¾ Ellen breiten Brettern gezimmert iſt. Aeußerli ſehen die großen zinnernen 16 Fuß-Prinzipalspfeifen majeſtätiſ aus.

Orgel

Eine größere Orgelreparatur iſt 1808 vorgenommen worden, zu weler das Kiren-Aerarium 893 Rthl., das Uebrige die Gemeinde gab. 1879 wurde wieder eine umfangreie Aufbeſſerung an dieſem alten Werke nöthig und ausgeführt.

1885 ſind in dieſe Orgel no 2 neue Regiſter eingeſtellt worden, ein Fugaoa und ein Salicional-Regiſter. Leteres anſtatt des erſt vorhandenen Vox Humana. An Stelle der defect gewordenen Blaſebälge traten 1888 neue Kaſtenbälge.

1753 iſt der Kirſteg mit Stufen verſehen worden.

1758, den 15. Juni, ſlug der Bli in das kleine Thürmen, au in die Pfarrſeune; das Thürmen war bis dahin wie die Kire ſelbſt und wie au die Sneenthürmen mit Sindeln gedet, und wurde ſtark beſädigt. Man dete dasſelbe 1760 mit Ble, wodur dieſe Reparatur eine Ausgabe von 280 Rthlrn. verurſate. Das Sindelda der Kire ſeint übrigens häufig Ausbeſſerungen benöthigt zu haben, ſo gab es 1746 wieder eine große Dareparatur, wele uns zwar wohlfeil erſeint, wenn wir erfahren, daß man für das So Sindeln 6 Kirengroſen, circa 4 Groſen 4 Pfennige oder 54 Pfennige jeige Währung, und für 1 So Sindelnägel 1 Groſen bezahlte.

1769 legierten der Geritsälteſte Andreas Jeremias und ſein Sohn 100 Thaler, wovon die Zinſen zu einer alljährli am Charfreitage Namittags abzuhaltenden Predigt mit Muſikaufführung verwendet werden ſollten. Seit dieſem Jahre wird nun dieſe Stiftspredigt gehalten.

In den näſten Jahren kamen 4 mal nätlie Einbrusdiebſtähle in unſerer Kire vor. Am 5. Juli 1771, am 24. October 1774, ferner den 16. Februar 1775 und den 13. Januar 1776. Die Diebe waren gewöhnli dur das Kirenfenſter nördli von der Sacriſtei eingedrungen, nahmen Altar- und Kanzelbekleidungen, Teller und verſiedenes Geräth mit, ruinierten am leten Male au einige Gegenſtände in der Sacriſtei.

1774 iſt zwar von einigen Wohlthätern die Kire wieder mit Altar- und Kanzeltüern, zum Theil mit Goldſtiereien verſehen, beſenkt worden, allein beim näſten Diebſtahl iſt manes davon wieder verloren gegangen.

1787 iſt die Kire mit dem gegenwörtigen Altare ausgeſtattet worden. Es koſtete 750 Thaler und wurde aus den Vermätniſſen des Garnhändlers David Dreßler und des Freigärtners und Leinwandfabrikanten Johann Got beſafft. 1788 iſt dann die jeige Kanzel für 365 Thaler angekauft worden. Die Altarweihe fand am Miaelistage ſtatt. Der alte Altar und die alte Kanzel ſind einer proteſtantiſen Gemeinde in Böhmen geſenkt worden.

1809 wurden die erſten beiden gläſernen Kronleuter angeſafft; von den alten Meſſingleutern blieb nur der jet no vor dem Chore hängende im Gebraue.

1872, den 8. September, wurde der eine gläſerne Leuter dur einen neuen, von der Frau des Fabrikanten Chr. Friedr. Henke geſenkten, ausgeweſelt. Derſelbe iſt 2 ½ Meter ho, 3 ½ Centner ſwer und trägt 48 Kerzen, hat jedo im Jahre 1883 dur Herabgleiten einige Beſädingen erlitten und Umänderung erfahren.

1868 ſenkte die Frau Joh. Eliſab. verw. Henke geb. Henke den Taufſtein-Leuter.

1817 erhielt die Kire zur Feier des Reformations-Jubelfeſtes von den Jünglingen und Jungfrauen des Dorfes einen neuen vergoldeten Kelch nebſt Patene und eine ſeidene geſtite Altarbekleidung geſenkt.

1822 iſt der Thurm mit ſeinem Bleda, nebſt einem neuen Knopfe, Wetterfahne, Stern und Bliableitung verſehen worden. Knopf, Fahne und Stern wurden den 9. September (Kirweihfeſt) aufgeſet. Die Geſammtkoſten betrugen 1333 Thaler. Zu dieſem Knopfe wurde neben der alten Urkunde vom Jahre 1682 folgende Srift eingelegt:

Gnade und Friede dur Chriſtum denen, die dieſes ― Gott gebe erſt in ſpäten Zeiten ! ― leſen werden.

Zu der in beiliegener älterer Urkunde vom Jahre 1682 enthaltenen kurzen Narit von der in demſelben Jahre vollendeten Erbauung des Kirthurms und Vergrößerung der Kire wird über die ſeit jener Zeit bei dieſem Gotteshauſe (von deſſen frühern Siſalen und erſter Erbauung keine ſriftlie Narit vorhanden iſt) fernerhin, bis heute, vorgefallenen Veränderungen folgendes hinzugefügt:

Im Jahre 1733 iſt an die bis dahin nur 36 Ellen lange und 19 Ellen breite Kire ein beträtlier Theil, in einer Rundung von 31 Ellen im Durmeſſer, angebaut und mit einem Thürmen verſehen worden, zu welem Baue, der jedem Wirth 25 Thlr. 4 Gr. koſtete, der Grundſtein bereits d. 27. Oct. 1727 unter die jeige Sacriſteithüre gelegt worden war; ſo daß ſeitdem die ganze Länge der Kire 67 Ellen und die Breite 19 bis 31 Ellen beträgt.

Im Jahre 1787 iſt die Kire mit dem gegenwärtigen Altare, für 750 Thlr. aus Vermätniſſen von Dav. Dreßler und Johann Got, und im Jahre 1788 mit der jeigen Canzel, für 365 Thlr. geziert worden.

Im Jahre 1808 wurde eine Orgelreparatur vollendet, zu weler das Kirenärarium 893 Thlr., das Uebrige die Gemeinde gab.

Dur göttlien Su wurde die Kire in der großen Gefahr, worin ſie bei dem am 3. Oct. 1817 Ab. 9 U. im hieſigen Kretſam ausgebroenen Feuer ſwebte, weles die ſämmtlien Kretſamsgebäude, das zunäſt gelegene Sulhaus nebſt der Sulſeune und no einem benabarten Hauſe in Aſe legte, unverlet erhalten.

An dem 1682 erbauten Kirthurme war indeß, dur den Einfluß der Zeit und der Witterung, das oft ausgebeſſerte Ziegelda einer gänzlien Erneuerung bedürftig und der Thurmknopf, weler dur einen Suß (wie man ſagt von einem Sweden ums Jahr 1706) durlöert war, nebſt Fahne und Stern ganz unſeinbar worden. Es wurde daher, mit Genehmigung E. E. Raths in gegenwärtigem Jahre 1822 die Thurmhaube mit Ble gedet, ein neuer kupferner Thurmknopf nebſt Fahne und Stern, zuſammen 100 Pfund wiegend, in Feuer vergoldet, angeſafft, die Kire mit einem kupfernen 196 Ellen haltenden Bliableiter verſehn, der Thurm neu beworfen, die ganze Kire auswendig neu geweiſt, die Uhrzeigertafel erneuert. ꝛc. ꝛc. Der neue Thurmknopf wurde d. 9. Sept, am Kirweihfeſte, dieſes Jahres 1822 aufgeſet und damit dieſe bedeutende Reparatur vollendet, deren Koſten 1350 Thlr. betrugen, wele ganz aus dem Kirenvermögen beſtritten worden.

Zu dieſer Zeit waren

Bürgermeiſter zu Zittau J. J. Herr Joh. Traugott Weiſe, p. t. r. u. J. J. Herr D. Ernſt Friedri Haupt.

Ortsinſpector J. J. Herr Scab. Carl Traugott Kretſmar.

Kireninſpectoren J. J. Herr Scab. Chriſtian Gotthelf Benjamin Peſe u. …

[es folgen weitere Auflistungen von Personen bis zu den Gemeindeältesten]

*) Im Jahre 1656 hat das Dorf Ebersba nur 179 Hausnummern gehabt.

Die hieſige Gemeinde zählte zu dieſer Zeit 848 Häuſer*) mit 5323 zu hieſiger Kirfahrt gehörigen Einwohnern; denn die ſogenannten Athäuſer (jet 31) auf der Hutung ſind ſeit langer Zeit in Gersdorf eingepfarrt, und die 4 Bauern u. 5 Häuſler auf dem Oberfriedersdorfer Hempel, die ſi ſonſt zu hieſiger Kire hielten, ſeit d. J. 1800 dem Oberfriedersdorfer Kirſpiele einverleibt.

…

1844 wurde wieder eine größere Reparatur an der Kire vorgenommen, indem man das alte ſadhaft gewordene Sindelda dur ein Da von ſwarzem Eiſenble erſete, welem ein rother Anſtri gegeben wurde. In der Rundung über der oberen Empore wurden zuglei zwei neue Dafenſter eingebaut. Vorher gab es daſelbſt nur drei Fenſter. Die Koſten für dieſen Umbau beliefen ſi auf circa 3000 Thaler.

Da ſi der vorhandene Kirhof ſon längſt als unzureiend erwieſen hatte, wurde in dem arbeitsloſen Jahre 1847 daran gedat, dieſen zu erweitern und au dadur den armen Ortsbewohnern Gelegenheit zu einem Broderwerb zu geben. Ein größeres Stü Land aus dem Kretſamgute, weles nördli an den Kirhof grenzte, wurde angekauft und ſomit der jeige reteige große Pla gewonnen. Die Einweihung erfolgte zum Todtenfeſte, am 26. November 1848. Der Bau koſtete incl. des zu gleier Zeit auf dem Kirhofe erbauten Leienhauſes 3800 Thaler.

Von den alten Gloen wurde die kleine ſo weit defect, daß längere Zeit nur no die beiden größeren in Gebrau genommen werden konnten, bis endli im Jahre 1859 die alten herabgenommen und drei neue Gloen, ein B-d u r-Geläute, circa 13 Ctr. ſwer, aufgehangen wurden. Dieſe Gloen koſteten 822 Thaler. Für die alten ebenfalls circa 13 Centner ſweren Gloen erzielte man 574 Thaler Verkaufspreis, der Reſt wurde dur eine Gloenſteuer gedet. Man hielt den Thurm für ein größeres Geläut nit für tragfähig genug. Obwohl dieſe kleinen Gloen in ſehr reinem Accorde b. f. d. erklangen, wurde do der Wunſ na einem größeren Geläut immer reger.

Dur ein Geſenk von 300 Thalern, weles ein Ungenannter zu einer großen Gloe 1871 mate, wurde eine ſole angefertigt, dieſelbe mißlang jedo in Bezug auf den Klang, daß ſie mit den vorhandenen dreien keine reine Harmonie gegeben hätte. Man trug ſi jedo nun einmal mit dem Gedanken, neue größere Gloen anzuſaffen. Dur das Bekanntwerden einer neuen Aufhängungsart, wodur der Thurm ſelbſt weniger von den Swingungen der Gloen zu leiden hatte, kam das Unternehmen in Fluß.

Nadem am Thurm etwas Reparatur vorgenommen, au ein ſmiedeeiſerner Gloenſtuhl von 50 Centner Gewit eingebaut war, konnten am 2. Auguſt 1872 die neuen, von J. G. Große in Dresden gegoſſenen 42,4 Centner ſweren Gloen aufgehangen werden. Sie erklingen in den Tönen es. g. b. und haben … Inſchriften …

Die Koſten betrugen 2530 Thaler, und 627 Thaler für den Gloenſtuhl, wobei die ſeitherigen Gloen mit 35 Thalern pro Centner == 456 Thaler, in Zahlung gegeben wurden.

1858 wurden dur freiwillige Gaben 4 Kirenpoſaunen für 38 Thlr. angeſafft. Ferner erhielt am 31. October 1864 die Kire ein vom hieſigen Xylograph Hermann Got gemaltes Lutherbild geſenkt. Ein blauer Altarteppi wurde 1866 vom Kirvater Chriſtian Heinri Got zum Geſenke gemat.

Einen ſehr ſtilvolen Smu verlor unſere Kire dadur, daß im Herbſte 1872 das kleine Thürmen (ein 8 ſäuliger Kuppelbau) wegen Baufälligkeit abgenommen werden mußte. Der Pla blieb lange unbeſet, bis am 14. Mai 1885 ein metallnes Kreuz an der Stelle aufgeritet wurde.

Im Frühjahre 1877 wurden die no ſtehengebliebenen Theile der alten Kirhofmauer niedergeriſſen, ein kleines dreieiges Stü aus dem Kretſamgute für 660 Mark hinzugekauft und nunmehr au der Theil des Kirhofes, öſtli und ſüdli von der Kire, na dem Kretſam zu, in beſſere Ordnung gebrat. Au wurde zuglei der Aufgang zur Kire am Kretſamgebäude hin um mehr als das Doppelte verbreitert. Für Erwerbung des nöthigen Areals wurden dem Kretſambeſier 1800 Mark gezahlt.

Der Neubau dieſer Kirhofmauer mit Thorwerk und Eiſengeländer verurſate einen Koſtenaufwand von 6744 Mark.

Im Jahre 1879 beſenkte die Wittwe des ehemaligen Fabrikanten und Friedensrites Chriſtian Friedri Henke die Kire mit einer Altar- und Kanzelbekleidung von rothem Tue mit Stierei und mit einem Altarteppi.

1883 wurde zum Andenken an das Lutherfeſt eine Altarbekleidung dur freiwillige Gaben der hieſigen Jugend beſafft, die Uebergabe erfolgte erſt am 8. Juni 1884. Das blaue Tu trägt in Goldſtierei ein Kreuz und die Inſrift: „Eine feſte Burg iſt unſer Gott !“

1885 erweiterte man den Chor, weler für größere Muſikaufführungen ſeither zu wenig Pla bot, dadur, daß die Brüſtung ein Stü weiter na vorn gerüt wurde, und zwar mit dem Bogen na auswärts gekehrt, weler früher na einwärts eingebaut war. Au wurde der Chor 1888 mit einem Armleuter und 2 Lampen ausgeſtattet.

1888 ward das ſüdlie Treppenthürmen, die „Snee“ genannt, abgetragen, weil der Verkehr auf den ſmalen hölzernen Wendeltreppen allzu beſränkt war. An deſſen Stelle entſtand ein geräumiges Thürmen mit Steintreppen. Kurz vorher war au die Treppe im Hauptthurme erweitert und gangbar gemat worden.

Einige Veränderungen, wele in neuerer Zeit bei kirlien Einritungen vorgenommen worden ſind, mögen hier Erwähnung finden.

Das Beitgeld, weles früher jeder Communikant meiſt in Geſtalt eines alten ſilbernen 12 Pfennigſtües (Beitgroſen) zu erlegen hatte, kam Anfang 1871 dur Ablöſung in Wegfall.

1868 hatte man ſon das Oſterſingen dur Bezahlung eines Geldbetrages von jährli 80 Thalerns an die Muſiker und Sänger des Kirenors abgeſafft. Bis dahin mußten dieſelben zur Oſterwoe vor jedem Hauſe Oſterlieder anſtimmen, um ſi dur die dabei entfallenden Geldgeſenke für ihre Chordienſte im Jahre bezahlt zu maen. Das Oſterſingen zu Fuß war dem Choradjuvanten ſeit 1736 vom Stadtrathe zu Zittau erlaubt worden, nadem ſon 1725 das Oſterreiten bei großer Strafe gänzli verboten worden war. Dieſes Oſterreiten war eine alte Sitte, na weler die Sänger und Muſikanten na dem Namittagsgottesdienſte zu Pferde ſi bei der Sule und Pfarre, um mit Sang und Klang im Dorfe herauf und herab zu reiten, verſammelten. Voran ritten die Horniſten und dann die Sänger, dann folgte eine große Menge junges Volk, weles ſie begleitete.

Zwei andere, aus ſehr alter Zeit ſtammende religiöſe Gebräue haben ſi tro vielfaer obrigkeitlier Verbote bis heute hier wie in den Nabardörfern erhalten; das Gründonnerstaggehen, wo die Kinder am frühen Morgen mit dem lauten Geſange „Gun'n Morg'n zun'n Gründurſtge“ in die Hausfluren treten und dann Brezelns und andere kleine Eßwaaren, Bilder und dergl. erhalten; ferner die Johannisfeuer, wele am Abende vor Johanni auf Feldwegen und Anhöhen angezündet werden und wo dann die jungen Leute alte Beſen in Brand ſeen und damit umherlaufen.

Das Herumtragen des Klingelbeutels während des Gottesdienſtes, worein jeder Anweſende einen Pfennig zu legen pflegte, iſt au ſeit 1870 aufgehoben worden.

1868, den 2. Auguſt, erfolgte die erſtmalige Wahl des Kirenvorſtandes. Derſelbe wird aus den beiden Geiſtlien und aus 10 Kirgemeindegliedern gebildet.

Seit 1878 wird bei den Begräbniſſen ein im Privatbeſie befindlier Leienwagen benüt. Bis dahin wurden ſämmtlie Leien von Trägern getragen.

Das neue Oſteratorium, weles der Cand. theol. Wilhelm Got aus Ebersba, jet Diaconus in Zittau, extra für unſere Kirgemeinde componiert hat, kam an Oſtern 1879 unter ſeiner Leitung zur erſtmaligen Aufführung. Die alte Auferſtehungsmuſik ſoll ſeit mehr denn 100 Jahren zum Vortrag gelangt ſein.

Seit 1886 wird au am Sylveſterabend Gottesdienſt, ſogenannte Neujahrsnat, gehalten, au iſt ſeit einer Riehe von Jahren an den Bußtagen, am Todtenfeſte und Gründonnerstage und an paſſenden Zeiten Abendcommunion eingeführt worden.

Als Kirväter fungieren gegenwärtig die Herren Chriſtian Heinri Got und Karl Abraham Roitſ. Glöner und Kirendiener iſt Herr Karl Friedri Iſrael.

Das Kirenvermögen

| betrug | 1763 (Judica) | 1375 Thlr. | 21 Groſen | 11 Pfg., |

| 1803 | 10 640 Thlr. | 19 Groſen | 7 Pfg., | |

| 1831 | 12 891 Thlr. | 21 Groſen | — Pfg., | |

| 1841 | 15 985 Thlr. | 17 Groſen | 7 Pfg., | |

| und | 1886 | 45 077 Mark |

incluſive eines aus dem Jahre 1880 ſtammenden Legates von 1 500 Mark.

Obwohl ſeit dem Jahre 1841 die Kire mehrere große, koſtſpielige Bauten auszuführen hatte, ſo iſt do deren Vermögen auf die Dauer dadur nit weſentli geſwät worden.

Dem Kirenweſen ſind an Legaten zugefloſſen, außer der bereits erwähnten Charfreitagsſtiftung:

| 1764 | von Johann Chriſtoph Dreßler im Oberdorfe | ||

| 400 | Thaler | zu neuen Gloen und | |

| 200 | Thaler | zu Sulgeld für arme Kinder, au | |

| 50 | Thaler | von deſſen hinterlaſſenen Wittwe, wovon die Zinſen für die Verwaltung dieſer Legate verwendet werden ſollten. Obige 499 Thaler ſind neben einem angeſammelten Zinsbetrage 1872 bei Anſaffung der neuen Gloen verausgabt worden. Die weiteren 200 Thaler ſind mit dem Kirenvermögen verſmolzen. Als Zinſen zahlt die Kirenkaſſe dafür alljährli der Sulkaſſe 30 Mark aus. | |

| 1880 | 1 500 | Mark | von der Frau Karoline Louiſe verw. Rebske, geb. Donat, wohnhaft in Bauen, zur Vermehrung des Kirenvermögens. |

| 1875 | 300 | Mark | von Karl Auguſt Heinri im Niederdorfe, Haus-Nr. 91, zur Verſönerung des Gottesdienſtes am 10. Sonntage na Trinitatis und zur Entſädigung für das Läuten na dem Gottesdienſte am Todtenfeſte. |

| 1881 | 600 | Mark | von Frau Johanne Auguſte verw. Wünſe, geb. Höppner, Haus-Nr. 175, aus den Nalaſſe ihres verſtorbenen Sohnes Robert Wünſe zum Zwee der Bibelvertheilung an Unbemittelte. |

Naſtehende Tabelle ſoll einen Ueberbli über die Geburten, Sterbefälle, Trauungen u. A. m. geben, wie ſole ſeit Anlegung des erſten Kirenbues 1680, von 10 zu 10 Jahren fortſreitend, in unſerer Kirgemeinde vorgekommen ſind. Es läßt ſi daraus ebenfalls ein Bild über das Wasthum der Bevölkerungsziffer in unſerer Gemeinde gewinnen. Ferner ergiebt ſi aus Spalte 4, daß die Sterblikeit der Kinder im 1. Lebensjahre gegen früher einen verhältnißmäßig immer niedrigeren Prozentſa aufweiſt, was wohl nur auf die beſſere Erziehungsweiſe der Säuglinge in der Jetzeit zurüzuführen iſt.

| Jahrgang | Geburten | Sterbefälle | Im erſten Lebensjahre verſtorbene Kinder incl. d. todtgeborenen | Trauungen | Confirmanden |

|---|---|---|---|---|---|

| 1681 | 56 | 30 | ― | 24 | ― |

| 1690 | 77 | 55 | ― | 24 | ― |

| 1700 | 83 | 52 | ― | 19 | ― |

| 1710 | 89 | 62 | ― | 20 | ― |

| 1720 | 67 | 134 | ― | 12 | ― |

| 1730 | 111 | 61 | ― | 26 | ― |

| 1740 | 111 | 85 | ― | 25 | ― |

| 1750 | 97 | 76 | ― | 25 | ― |

| 1760 | 159 | 112 | ― | 33 | 51 |

| 1770 | 148 | 98 | 47 | 47 | 56 |

| 1780 | 151 | 89 | 46 | 44 | 78 |

| 1790 | 156 | 102 | 38 | 47 | 77 |

| 1795 | 151 | 137 | 50 | 40 | 56 |

| 1800 | 170 | 148 | 48 | 29 | 81 |

| 1810 | 129 | 116 | 51 | 40 | 72 |

| 1820 | 182 | 101 | 47 | 60 | 72 |

| 1830 | 191 | 111 | 55 | 44 | 99 |

| 1840 | 181 | 158 | 48 | 55 | (1838 125) |

| 1850 | 196 | 139 | 38 | 85 | 84 |

| 1855 | 162 | 162 | 40 | 43 | 124 |

| 1860 | 214 | 152 | 56 | 49 | 94 |

| 1870 | 232 | 158 | 56 | 60 | 101 |

| 1880 | 214 | 205 | 52 | 48 | 125 |

| 1888 | 231 | 176 | 60 | 53 | 132 |

Während der 36 jährigen Amtsführung des Pfarrers Herzog (1767 ― 1803) ſind 5177 Kinder getauft, 1179 Paare getraut und 3785 Geſtorbene beerdigt worden.

Es gab 1392 Geburten mehr als Sterbefälle.

In dem Zeitraume vom 1. Januar 1815 bis zum 31. December 1855 wurden 7106 Kinder geboren, dabei 570 unehelie, dagegen ſtarben 5416 Perſonen, darunter 1971 im 1. Lebensjahre.

Vom 1. Januar 1865 bis zum 31. December 1887 wurden 5086 Kinder geboren, Sterbefälle gab es dagegen 3990, darunter 1182 im 1. Lebensjahre verſtorbene Kinder. 195 Perſonen 80 bis 90 Jahre alt und 12 Perſonen im Alter von 90 bis 100 Jahren.

b. Die Prediger.

In den früheſten katholiſen Zeiten wurde hier wahrſeinli der Gottesdienſt von den Kaplanen aus Löbau beſorgt, wenigſtens finden ſi keine Pfarrer zu Ebersba aufgezeinet vor.

Aus der proteſtantiſen Zeit werden der Reihenfolge na folgende Prediger genannt:

- Jacob Merwi wird 1572 zuerſt erwähnt und 1574 wieder wegen eines von Ma Meen für 230 Gulden gekauften, am Viebige gelegenen Bauernguts, weles er aber bald wieder für 208 Gulden an Barthel Dreßler verkaufte.

- Paulus Porſe, dieſer war 1581 Pfarrer allhier. Jedo iſt die Dauer ſeiner Amtsthätigkeit unbekannt. Er wird nur erwähnt bei einem mit den Kirvätern zuſammen abgeſloſſenen Kaufe für die Kire und zwar Erbegeld in Höhe von 34 Fl. und 17 Fl. betreffend.

- Miael Riter, Johann Riters Sohn, 1588 zu Zittau geboren. Er ward 1612 Pfarrer in Burkersdorf und trat hier 1615 in Thätigkeit. 1629 ſiedelte er na Bertsdorf bei Zittau über, wo er 1651 ſtarb.

- Matthias Magirus oder Ko, geboren zu Zittau, ein Sohn des Capar Ko, kam 1629 von Burkersdorf na hier. Er blieb in Ebersba bis zu ſeinem am Neujahrstage 1659 erfolgten Tode. Na der Volksſage ſoll er dur eine Kae ein Auge verloren haben.

- Friedri Klinger, geb. zu Rumburg 1618. Er war ſeit 1650 Prediger in Taubenheim, kam 1659 na hier und blieb bis 1671 auf hieſiger Stelle, um dann na Seifhennersdorf zu gehen, wo er 1694 als Pfarrer verſtarb.

- M. Andreas Junge aus Reienberg trat ſein Amt hier 1671 an und ſtarb hier den 10. September 1695 im Alter von 55 Jahren und 9 Monaten. Er wird au als Beſier des Hauſes Nr. 513 genannt.

- M. Anreas Herfarth, geboren zu Zittau 1655, wurde den 24. October 1695 als Pfarrer hier eingewieſen, ſtarb aber ſon am 9. April 1704.

- M. Chriſtian Randig, geboren zu Zittau 1673, kam als Subſtitut hierher den 25. März 1704, wo er das Slößen bewohnte, ward na des Vorigen Tode zum Pfarrer erwählt und ſtarb den 26. März 1724, nadem er 20 Jahre ſein Amt mit Liebe, Treue und großem Eifer verwaltet hatte. Er ward vor dem Altare begraben. Sein Bild zieert jet no unſer Gotteshaus. Von den Aerzten wurde ihm mehrmals ſein langes, zweiſtündiges Predigen unterſagt, allein er meinte: „Beſſer zu Tode predigen, als zu Tode trinken.“

- M. Johann Ernſt Großer war der Sohn eines Malers, weler bei den Religionsverfolgungen Sleſien verlaſſen mußte. Am 21. Mai 1724 wurde Großer in ſein Amt eingewieſen, welem er 22 Jahre treu und fleißig vorſtand. Er ſtarb den 14. November 1746 in einem Alter von 65 Jahren. Mit ſeinen übrigen Kenntniſſen verband er au die Malerei und Ditkunſt. Er iſt Verfertiger der Reime an den Gemälden der unteren Empore, hat ſi au ſonſt des Kirenbaues ſehr angenommen.

- Ernſt Salomo Hausdorf wurde 1740 als Gehilfe hierher verſet und 1746 zum wirklien Pfarrer erwählt. 1752 erhielt er einen Ruf als Mittagsprediger na Zittau, ihm folgte

- M. Martin Samuel Grünwald, ein Sohn des Diaconus Chriſt. Gottlieb Grünwalds in Zittau. Er kam 1752 na hier, lebte aber nur 1 ¾ Jahre im Amte, ſtarb den 6. Februar 1756, 39 Jahre alt.

- M. Benjamin Dreßler, geboren in Ebersba. Sein Vater war Chriſtian Dreßler, Häusler und Weber im Niederdorfe. Nadem er zuvor 6 Jahre Paſtor in Bertsdorf bei Zittau geweſen war, erhielt er 1754 einen Ruf na ſeinem Geburtsorte, verwaltete da 13 Jahre ſein Amt mit gewiſſenhafter Treue und ſtarb den 16. Januar 1767 in einem Alter von 54 Jahren 3 Monaten 10 Tagen.

- M. Chriſtian Auguſt Herzog, geboren zu Zittau 1737. Er kam 1767 aus Zittau auf die hieſige Pfarrſtelle, bekleidete ſein Amt in ſtrenger Pfliterfüllung, bis er im 37. Jahre ſeiner Amtsthätigkeit am 15. Auguſt 1803 verſtarb. Mit Rührung und dankbarer Erinnerung wurde ſein in der Kire aufgehangenes Bild von Allen, die ihn kannten, betratet. Na ſeinem Tode wurde von dem Rathe der Stadt Zittau eine Theilung der Pfarrſtelle beſloſſen, damit bei der ſehr angewaſenen Bevölkerung des Ortes die geiſtlie Wohlfahrt einer ſo weitläufigen Kirengemeinde beſſer befördert, inſonderheit au der Zuſtand der Sule und die Beſaffenheit des darin zu ertheilenden Religionsunterrits ſorgfältiger berüſitigt werde.

1804 wurden nun dieſe beiden Stellen beſet.

Als Paſtoren finden wir nun der Reihe na folgende Herren:

- Johann Gottlieb Frieſe, aus Ottendorf gebürtig, früher Subſtitut des Predigers in Waldau, trat derſelbe 1804 ſein Amt an und verwaltete es bis zu ſeinem am 25. October 1844 erfolgten Tode. Er brate ſein Alter auf 74 Jahre. Dur ein in der Kire angebrates Portrait ſute man ſein Andenken zu ehren.

- Karl Ferdinand Willkomm, Sohn des nagenannten Diaconus Willkomm. Er kam am 4. Juni 1845 aus Hirſfelde. Während ſeiner Amtierung wurde am 3. September 1856 eine größere Feſtlikeit des evangeliſ-lutheriſen Miſſionsvereins hier begangen, au am 14. Juni 1857 eine Kirenviſitation gehalten. Am 27. Februar 1863 wurde er zum Paſtor na Alt-Gersdorf berufen. Der Tod fand ihn als Past. emer. in Strahwalde am 22. October 1887.

- Julius Auguſt Venus, früher Lehrer in Zittau, war ſon ſeit 1857 als Diaconus hier inſtalliert, wurde nunmehr am elften Sonntage na Trinitatis 1863 als Paſtor eingewieſen. Er verwaltete ſein Amt bis Ende September 1887. Nadem ihm no für ſein ſegensreies Wirken von Sr. Majeſtät dem Könige dur den Oberkirenrath Dr. Smidt das Ritterkreuz 1. Klaſſe vom Albretsorden verliehen worden war, trat er in den Ruheſtand. Au die Gemeindeglieder ſuten ihm ihre Verehrung und Dankbarkeit dadur zu bezeugen, daß ſie ſein Portrait malen ließen und einen Fonds zu einer Venusſtiftung beſafften. Sein Amtsnafolger

- Ernſt Reinhold Hofmann, geboren in Oberfriedersdorf, ſeither Diaconus in Poſſendorf, iſt am 23. October 1887 hier eingewieſen worden.

Als Diaconen finden wir der Reihe na die Herren

- M. Carl Gottlob Willkomm aus Zittau. Er blieb von 1804 bis 1809 hier, begab ſi dann als Pfarrer na Herwigsdorf bei Zittau, wo er 1849 ſtarb.

- M. Chriſtian Gottlieb Ephraim Ludwig aus Zittau, Lehrer am Gymnaſium daſelbſt, kam 1810 auf die hieſige Stelle, wele er bis 1826, wo er zum Pfarrer in Bertsdorf berufen wurde, treu verwaltete. Sein Nafolger

- M. Joh. Benjamin Traugott Herrmann aus Weigsdorf blieb nur 4 Jahre hier, von 1827 bis 1831. Er ging na Seifhennersdorf.

- Immanuel Ernſt Auguſt Flöſſel aus Spikunnersdorf wurde nadem die Stelle 6 ½ Jahre unbeſet geblieben war, am 19. April 1838 als Diaconus eingewieſen. Er verließ im April 1857 unſern Ort, um als Paſtor in Hirſfelde einzutreten. Ihm folgte im Amte, wie ſon oben bemerkt,

- Julius Auguſt Venus vom 27. September 1857 bis 1863.

- Heinri von Feiliſ, vorher Diaconus in Seifhennersdorf, wurde am 19. Juni 1863 auf die hieſige Stelle erwählt; er verwaltete ſein Amt bis zu ſeiner Emeritierung im Jahre 1885. Sein Amtsnafolger iſt jet

- Johannes Chriſtian Oskar Subert, als Predigtamts-Candidat aus Görli kommend, wurde er am 25. October 1885 als Diaconus hier eingewieſen.

*) Anno 1581, den 11. November, ſoll man ſi na einer Notiz im hieſigen Söppenbue dahin verglien haben, daß

1 Hufe oder 12 Ruthen für 1 Raufang,

½ Hufe oder 6 Ruthen für ½ Raufang,

1 Gärtner für ein ¼ Raufang

12 Häusler für eine Hufe gerenet wurden. 1 Hufe hatte 11 Groſen 8 Pfennig Steuer zu zahlen.

Na der Kiren-Matrikel vom Jahre 1804 wurde dem Paſtor als Einkommen zugewieſen, außer ſeiner Einnahme aus den Amtsverritungen, der ſogenannte Raugroſen*) oder Sespfenniger von jedem Inwohner (Hauswirthe ?) des Niederdorfes, der Haine und des Hempels, ferner an Getreide, wie es die Garbe giebt, 18 Seffel 3 Meen 3 ½ Mäßen Korn (Roggen) und 23 Seffel 3 Viertel 1 Mee 3 ½ Mäßen Hafer, altes böhmiſes Maß, endli an Feld- und Wieſewas den Pfarrwiedermuthantheil von 22 Seffel 3 Viertel 1 Mee 3 Mäßen pfluggängig Land na Kornausſaat, den Seffel zu 7500 □ Ellen und 8 ½ Mäder Wieſewas, den Mäder zu 6000 □ Ellen gerenet, ſließli 10 Klaftern ⁶⁄₄ elliges weies Holz vom Rathe zu Zittau aus dem Raumbuſe.

Das Einkommen des Diaconus beſtand aus jährli 50 Thalern baaren Geldes aus dem Kirenvermögen, einigen Einnahmen aus Amtsverritungen und an Getreide einen Malter (12 Seffel) und 1 ½ Mäßen Korn und 6 Seffel Hafer; ferner an Feld und Wieſewas den Pfarrwiedemuthantheil von 11 Seffel 1 Viertel 2 Meen 3 Mäßen pfluggängig Land und 4 ½ Mäder Wieſewas, au 5 Klaftern ⁶⁄₄ elliges weies Holz.

Dieſes vorerwähnte Getreide, der ſogenannte Dezem, mußte von den Bauern und Gärtnern entritet werden. Je na der Größe und Beſaffenheit des Gutes hatte ein Bauer 1 Viertel und 2 Meen Korn nebſt 1 Viertel und 2 Meen Hafer bis 2 Viertel 2 Meen Korn nebſt 2 Seffel 2 Viertel 2 Meen Hafer zu liefern. Im Allgemeinen lagen immer ¾ ― ⁴⁄₄ Seffel Dezem auf den Gütern.

Bei der Beſtellung der Pfarrwiedemuth überhaupt, ſowie zur Herbeiſaffung des Holzes hatte jedes ganze Bauerngut jährli ein Geſpann zu ſtellen, ½ Tag im Frühjahre und ½ Tag im Herbſte. Außerdem war jährli ein ſogenannter Pfarrbauer zu ernennen, weler für das betreffende Jahr 24 Geſpanne zu ſtellen hatte, wofür er während der Tage dieſer Dienſtfuhren vom Geiſtlien das Mittagsmahl und die Fütterung für die Pferde erhielt.

Der Pfarrbauerdienſt rüte von Jahr zu Jahr unter den 41 dienſtleiſtenden Bauern der Reihe na weiter. ― Dieſe Einritungen ſind im Laufe der Zeit theils früher, theils ſpäter fallen gelaſſen worden und hat deren Aufzählung hier nur no geſitlien Werth. Seit 1878 ſind au die Geiſtlien auf feſten Gehalt geſtellt.

Na neuerer Meſſung beträgt die Fläengröße der Pfarrwiedemuth (Pfarrlehn) ohne das Gartenareal 20 Hektar 96 Ar, wovon ⅔ dem Paſtorat und ⅓ dem Diaconat zugewieſen ſind.

c. Die Pfarrhäuſer.

Das jeige Paſtorat wurde 1705 erbaut. Es koſtete 491 Thaler 15 Groſen 1 Pf. ohne Fuhren und Handdienſte.

| Zur Mitbeſtreitung dieſer Baukoſten wurde eine Kirenwieſe an Hans Got verkauft für | 230 | Thaler, | ||

| ferner wurde das alte Pfarrhaus der Wittwe Magiſter Herfärtin überlaſſen für | 25 | Thaler, | ||

| dem Kirengelde entnommen | 150 | Thaler, | 19 | Groſen |

| und verſiedene kleine Zuflüſſe ergaben | 78 | Thaler, | 8 | Groſen |

| zuſammen | 484 | Thaler | 3 | Groſen. |

Zum Baue wurden u. A. verwandt:

| 9 ½ So Bretter aus der Tauts (Daubi) für | 52 Thaler | 18 Groſen | 8 Pfg. |

| 7500 Ziegeln für | 40 Thaler | 15 Groſen | ― |

| Soben, zuſammen | 19 Thaler | 22 Groſen | ― |

Dieſes Haus iſt ſpäter no um 2 Sparren verlängert worden. Erſt im Jahre 1863 erhielt daſſelbe ſein Ziegelda. Bis dahin war es mit Stroh gedet.

Das Diaconat iſt im Jahre 1805 auf Koſten der Kirenkaſſe erbaut worden. Dieſe Baukoſten beliefen ſi incluſive des Seunenbaues auf 3016 Thaler.

Die jet hinter dem Diaconat befindlie Pfarrſeune entſtand jedo erſt 1883.

Die alte Pfarrſeune, wele bis 1882 vor dem Diaconat ſtand, iſt ſon 1661 erbaut worden. Ein Bli legte dieſelbe ſon den 24. Juli 1767 einmal in Aſe. Ein im März 1882 darin entſtandenes Sadenfeuer konnte no glülierweiſe retzeitig gelöſt werden. Au dieſes Gebäude war no mit Stroh gedet, kam aber im näſten Jahre zum Abbru.

C. Das Sulweſen.

a. Die Sulhäuſer.

Bei der am 23. April 1883 vorgenommenen Grundſteinlegung zu dem neuen großen Sulgebäude im Dorfe, gegenüber der Kire, wurde eine Urkunde dem Grundſtein eingefügt, wele ein gutes Bild über die Geſite der hieſigen Sulhäuſer giebt, ſo daß i am beſten dieſes Sriftſtü hier wörtli abgedrut folgen laſſe:

„Na der im Jahre 1826 von dem hieſigen Bauergutsbeſier Gottlob Paul verfaßten Chronik von Ebersba, Seite 62, ſtand das erſte Sulhaus da, wo jet die obere Kirſule und Organiſtenamtswohnung ſteht und im Cataſter unter Nr. 502 verzeinet iſt. Dieſelbe wurde im Jahre 1670 von Grund aus neu gebaut. Im Jahre 1700, am 1. Juli, früh 2 Uhr wurde dieſes Sulhaus dur den Bli in Aſe gelegt. Das neue Sulhaus wurde auf derſelben Stelle wieder erbaut. Zu dieſer Zeit fungierte nur ein Lehrer oder Sulmeiſter. Der angeſtellte Organiſt hatte den Kirendienſt zu beſorgen, aber keinen Sulunterrit zu geben. Im Jahre 1715, bei der Wahl des neuen Organiſten Gampe, einem Einwohner Ebersbas, wurde derſelbe in Folge Vermehrung der Einwohner- und Kinderzahl, als zweiter Lehrer angeſtellt. Derſelbe bewohnte das Haus, wo jet das Auguſt Röthig'ſe Wohnhaus unter Cat.-Nr. 140 ſteht und gab darin Sulunterrit bis zum Jahre 1717, wo das Sulgrundſtü (der Garten) getheilt, auf der niederen Hälfte deſſelben ein neues Sulhaus erbaut und am 30. October 1717 eingeweiht und von dem erſten Lehrer bezogen, dem Organiſten aber das alte Sulhaus überwieſen wurde. Im Jahre 1817, am 3. October, Abends, bra im Kretſamgebäude ein Feuer aus, weles au die Organiſtenamtswohnung mit ergriff und einäſerte. Da nun das zweite Sulhaus, weles 100 Jahre geſtanden hatte, baufällig geworden war, ſo bra man au dieſes ab und erbaute auf den alten Stellen zwei neue, jet no vorhandene Sulhäuſer, Brd.-Cat.-Nr. 502 und Nr. 512. Dieſelben wurden am 5. November 1818 eingeweiht.

Wenn an den hieſigen Sulen unter den früheren beſtehenden Verhältniſſen ſehr lange Zeit blos zwei Lehrer, der Cantor (weler Titel der erſten Stelle im Jahre 1805, bei Einführung der neuen Kirenmatrikel, beigelegt wurde) und der Organiſt thätig waren, ſo forderte doch die erhöhte Kinderzahl und die höheren Anſprüe an die Sule die Vermehrung der Lehrkräfte und es wurden im Jahre 1826 zwei Unter- oder Elementarlehrer angeſtellt, au ſpäter in jedem Sulhauſe im erſten Sto no ein Sulzimmer eingeritet.

Die Kinder von dem geſammten Ebersba, mit Ausnahme der ſogenannten Athäuſer, wele na Gersdorf eingeſult waren, beſuten die beiden hieſigen Kirſulen. Au blieb tro der Trennung im Jahre 1836/39, wo ſi das Mundgut von der Altgemeinde unter dem Namen „Neu-Ebersba“ als ſelbſtſtändige politiſe Gemeinde trennte, das Sulverhältniß, glei wie dies mit dem Kirenverhältniß der Fall war, unberührt.

Das Sulgeſe vom 6. Juni 1835 ſtellte höhere Anforderungen an die Sulgemeinden, indem das Bildungsziel der Sule ein höheres war. Dieſes Geſe führte au den Zwang des atjährigen Sulbeſus ein. Die Gemeinde Ebersba hatte ſi jedo ſon früher das Ziel der Sule höher geſtet, denn bei Gründung der Diaconatsſtelle im Jahre 1805 war Rüſit darauf genommen worden, daß der Diaconus den Religionsunterrit in den erſten Klaſſen ertheilte, wele Einritung au, jedo mit einer Unterbreung von circa 7 Jahren, wo die Diaconatsſtelle unbeſet war, bis zum Jahre 1857 fortbeſtand. Dem zunäſt bei getrennten Geſletern eingeführten Zweiklaſſenſyſtem folgte eine nit ſehr lange Zeit beſtehende dreiklaſſige, ſodann die vierklaſſige Sule.

Um den Wünſen der Bewohner des Ortstheils „Spreedorf“ geret zu werden und den Kindern nit weiter zuzumuthen, den zur ſleten Jahreszeit oft gefährlien Weg zur Sule zu wandern, anderntheils au um die Ueberfüllung der Kirſulen zu beſeitigen, wurde im Jahre 1841 in genanntem Ortstheile eine neue Sule erritet und dieſelbe am 1. November mit 78 Sülern eröffnet. Nadem dieſelbe zunäſt in einem ermietheten, dann vom 6. October 1847 an in einem alten erkauften Hauſe untergebrat geweſen und von einem Lehrer Unterrit ertheilt worden war, wurde in Folge Vermehrung der Kinderzahl (153) im Jahre 1880 der Neubau eines Sulhauſes daſelbſt beſloſſen, im Jahre 1881, am 16. Juni, als dem Tage der Grundſteinlegung, begonnen und am 16. October 1882 daſſelbe eingeweiht und bezogen, au Oſtern 1883 ein Hilfslehrer angeſtellt und das 4-Klaſſenſyſtem eingeführt.

Da ſi in Folge Vermehrung der Kinderzahl eine anderweite Vermehrung der Lehrkräfte nothwendig mate, ſo wurde, den Wünſen der Bewohner der entfernt von den jeigen Sulhäuſern liegenden Ortstheilen Haine und Hempel nagebend, der Beſluß gefaßt, auf der Haine für dei Kinder dieſes, ſowie des Ortstheiles Hempel, eventuell au des äußerſten Niederdorfes, eine Sule zu erbauen. Dieſelbe wurde im Jahre 1860, den 19. April, in Angriff genommen, am 10. April 1861 eingeweiht und mit einer Sülerzahl von 210 eröffnet. Herr Lehrer Hubrig, weler im Jahre 1841 bei der neu erriteten Sule in Spreedorf eingetreten, dann als Unterlehrer an der Kirſule fungierte, wurde als erſter Lehrer an der Hainſule eingewieſen. Nadem im Jahre 1864 an der Kirſule ein Hilfslehrer in der Perſon des Herrn Subert und im Jahre 1865 in der Perſon des Herrn Deutſer angeſtellt worden, wurde Leterer unter Aufhebung dieſer Stelle im 1. Bezirk im Jahre 1866, und zwar am 2. October als erſter Hilfslehrer an die Hainſule berufen, im Jahre 1873 die Stelle zur ſtändigen erhoben, und als im Jhre 1880 ein drittes Lehrzimmer in der Etage hergeſtellt worden, Herr Riter als Hilfslehrer daſelbſt angeſtellt und während deſſen Amtierung eine 6 klaſſige Sule eingeritet. Die Zahl der Süler in dieſem Bezirk beträgt jet 307.

Um der Ueberfüllung der Klaſſen im erſten Sulbezirk, wele ſi in einigen Jahren na Erritung der Hainſule zeigte, wieder Abhilfe zu ſaffen, wurde im Jahre 1871 (Oſtern) eine Nebenſule im Oberdorfe erritet und hierzu das dem Bauergutsbeſier Chriſtian Friedri Dreßler gehörige Wohnhaus Cat.-Nr. 222 ermiethet, wele jedo, da der Patvertrag von dem genannten Beſier gekündigt, im Jahre 1880 (Oſtern) wieder aufgehoben und in das Hintergebäude des dem Herrn Fabrikbeſier Hermann Wünſe gehörige Haus Nr. 122 verlegt wurde. In der Nebenſule des Oberdorfs wurden die Kinder der erſten drei Suljahre des oberen Ortstheils in 2 Klaſſen, und zwar zuerſt von Herrn Lehrer Eiſert, weler daſelbſt verſtarb, ſpäter von Herrn Lehrer Iſrael unterritet.

Das neue Volksſulgeſe vom 26. April 1873, weles mit dem 15. October 1874 in Kraft trat, ſtellte immer erneuerte höhere Anforderungen an die Sule und ſomit beſonders an die Gemeinden. Der dadur ins Leben getretene Sulvorſtand ſah ſi bald genöthigt, bei der au weiterhin ſtattfindenden Vermehrung der Kinderzahl, wozu beſonders die im Jahre 1873 ſtattgefundene Eröffnung der Eiſenbahn nit wenig beigetragen hatte, ſi na neuen Sullocalen umzuſehen, wie nit minder au die königlie Bezirksſulinſpection zu Löbau hierzu. drängte.

Es wurde zunäſt an den Bau eines großen Sulhauſes auf dem der Gemeinde gehörigen, im Jahre 1873 für 9700 Thaler == 29,100 Mark käufli erworbenen Bauerngutsareal Cat.-Nr. 500 gedat, weles 8 Lehrzimmer und 8 Lehrerwohnungen in ſi faſſen ſollte. Ein Preisausſreiben lieferte 8 Concurrenzarbeiten, wovon na dem Urtheil des Saverſtändigen, Herrn Commiſſionsrath Leuthold in Dresden, den erſten Preis ― 600 Mark ― die Herren Profeſſor Knothe-See und Aritect Hugo Müller in Zittau, den zweiten Preis ― 300 Mark ― die Herren Baumeiſter Fus und Zimmermeiſter Linke in Gersdorf zugeſproen erhielten. Da ſi die Ausführung des Baues na dem See'ſen Plane ſowohl dem Terrain als dem Koſtenpunkte na für zu ſwierig herausſtellte, erhielt Herr Profeſſor Knothe-See Auftrag, na dem Concurrenzplane einen neuen den Verhältniſſen entſpreenden Bauplan für 8 Lehrzimmer und 2 Lehrerwohnungen nebſt Koſtenanſlag anzufertigen. Die Aufgabe wurde zur Zufriedenheit gelöſt. Der Koſtenanſlag bezifferte ſi auf 107,361 Mark na den Preisverhältniſſen des Jahres 1877.

Aber no gelangte der Bau nit ſobald zur Ausführung. Um aber die unumgängli nöthigſte Abhilfe zu ſaffen, entſloß ſi der Sulvorſtand, das in unmittelbarer Nähe der Kirſulen befindlie, den Johann Gottfried Bergmann'ſen Erben hierſelbſt gehörige Hausgrundſtü Cat.-Nr. 515 zu Erritung eines Lehrzimmers und zweier Lehrerwohnungen um den Preis von 4400 Thalern == 13,200 Mark käufli zu erwerben. Die Eröffnung der Sule in dieſem Gebäude erfolgte am 29. April 1878.

Die mit 1. Januar 1877 in Kraft getretene, na langen Verhandlungen zu Stande gekommene Vereinigung der beiden, ſeit dem Jahre 1839 getrennt geweſenen Gemeinden Alt- und Neu-Ebersba wieder in die Geſammtgemeinde Ebersba brate nit nur die ſon längſt geplante Reorganiſation der Sule ihrer Vollendung nahe, ſondern bedingte au die Anſtellung eines Directors an den Sulanſtalten und brate der Gemeinde, da das Collegium aus 10 Lehrern beſtand, das Collaturret. Als Director wurde der ſeit dem Jahre 1834 hier früher als Elementarlehrer, ſeit 1856 als Organiſt und 2. Oberlehrer im Amte ſtehende Herr Carl Gabriel Miael erwählt, weler no jet als Emeritus hier lebt. Am 28. April fand die feierlie Einweiſung deſſelben, ſowie die des Herrn Cantor Deutſer, Organiſt Säfer und 4. Lehrer Herrn Söbel in ihre neuen Aemter in der Kire dur Herrn Sulrath Grülli aus Löbau ſtatt.

Zu bemerken iſt hier no, daß mit dieſer Reorganiſation dem Organiſt als 3. Lehrer hauptſäli der Kirendienſt zugewieſen, dafür aber weniger Suldienſt angeſonnen wurde. Dem Cantor, als 2. Lehrer, wurde nebſt dem 4. Lehrer die Stellvertretung im Kirendienſte übertragen.

Die Frage wegen des Neubaues einer großen Sule wurde wegen des für nothwendiger erateten Neubaues einer Sule im 3. Bezirk ― Spreedorf ― immer weiter zurügedrängt, trat aber na Vollendung deſſelben um ſo ernſthafter und dringender an den Sulvorſtand heran, als dur nit zum Nuen der Sule ſelbſt ausgeführte Eintheilung der Klaſſen und Herabſeung des 7-Klaſſenſyſtems in das 6-Klaſſenſyſtem, die Ueberfüllung der Klaſſen in einer Weiſe ſi zeigte, daß die Zweitheilung der ſelben erfolgen mußte, ohne daß für das Winterhalbjahr Locale zur Verfügung ſtanden, au anderſeits die Aufgabe des ermietheten Locales gern gewünſt wurde. Es wurde daher in der Siung des Sulvorſtandes am 5. Mai 1882 der Beſluß gefaßt, „den projectierten Bau des Sulhauſes im 1. Bezirk na dem Plane des Herrn Profeſſor Knothe-See unter Vorbehalt einiger Abänderungen auszuführen.“ Dieſem Beſluſſe wurde in einem am 19. Mai 1882 in Gemeinſaft mit dem Sulvorſtande abgehaltenen Siung des Gemeinderathes Seiten des Leteren einſtimmig beigetreten. Das Areal des Bauplaes, deſſen ſpecielle Größe und Koſtenpreis no genauer zu beſtimmten iſt, wurde von dem Gemeinderathe der Sulgemeinde überlaſſen; au wurde mit dem Hausgrundſtüsbeſier und Bubindermieſter Hofmann in Nr. 498 ein Tauſvertrag abgeſloſſen, um an der öſtlien Seite des Grundſtüs einen Weg zu dem Sulgebäude anlegen zu können.

Nadem der Bauplan von der Königlien Bezirksſulinſpection zu Löbau, ſowie von den Saverſtändigen, Herrm Bezirksrath Dr. Riedel und Herrn Brandverſierungs-Inſpector Förſter, nit minder von der Königlien Amtshauptmannſaft Löbau Genehmigung gefunden, trat die von dem Sulvorſtande gewählte Baudeputation, beſtehend aus den Herren Gemeindeälteſten Thierarzt Johann Gottlieb Wünſe, Gemeindeälteſten Grundſtüsbeſier Edmund Bruno Freude, Lehrer Ernſt Immanuel Söbel und Actuar beim Königlien Amtsgerit Ebersba Carl Auguſt Bläſe unter Vorſi des ſtellvertretenden Vorſien des Sulvorſtandes Gemeindevorſtand Carl Gabriel Müller am 30. October 1882 zu ihrer erſten Siung zuſammen. Nadem von dem Sulvorſtande beſtimmt worden, daß dem Herrn Baumeiſter Ernſt Fabian hierſelbſt die Leitung und Führung des Baues, dem Herrn Baumeiſter Oskar von Feiliſ hier die Ausführung der Maurer-, Herrn Zimmermeiſter Auguſt Weiſe hier die Ausführung der Zimmerarbeiten übertragen werden ſolle und von der Baudeputation die verſiedenen Lieferungsverträge, und zwar Ziegeln von den Ziegeleien zu Niederfriedersdorf, Georgswalde und Eibau zum Preiſe von 29 Mk. 50 Pf. bis 31 Mk. franco Baupla, Sandſteine von Mehnert aus Krippen zum Preiſe von 15 bis 18 Mk. pro Kubikmeter franco Bahnhof, gepute Steine von Kottmarsdorf und Spremberg, Mauerſteine von hier u.ſ. w. u. ſ. w. abgeſloſſen worden waren, begann der Bau ſelbſt am 2. April 1883, ſo daß wir heute, am 23. April, am Geburtstage ſr. Majeſtät unſeres Königs Albert, den Grundſtein zu dieſem neuen Bau, weler zur Ehre Gottes und zur Bildung der Jugend unſers Ortes erritet werden ſoll, legen können.

Die Anzahl der Sulkinder beträgt jet im I. Bezirk in Summa 655 und zwar:

| Knaben | 1. Klaſſe 50 | Mäden | 1. Klaſſe 61 |

| Knaben | 2. Klaſſe 50 | Mäden | 2. Klaſſe 70 |

| Knaben | 3. Klaſſe 52 | Mäden | 3. Klaſſe 42 |

| Knaben | 4. Klaſſe 51 | Mäden | 4. Klaſſe 39 |

| Knaben | 5. Klaſſe 46 | Mäden | 5. Klaſſe 45 |

| Knaben | 6. Klaſſe 50 | Mäden | 6. Klaſſe 55 |

| Knaben | 7. Klaſſe 44 | Mäden | — Klaſſe — |

| Summa 333 | 312 |

Die Süler des II. Bezirks beziffern ſi auf 307 in 6 gemiſten Klaſſen, und zwar 146 Knaben und 161 Mäden. Die Süler des III. Bezirks zählen 150 Kinder in 4 gemiſten Klaſſen, und zwar 69 Knaben und 81 Mäden.

Summa Summarum 1112 Schüler.

Die Fortbildungsſule, wele in 3 Klaſſen im I. und in 3 Klaſſen im II. Bezirke unterritet wird, wird von 145 Sülern beſut.

Die Sulgemeinde Ebersba, wele, nadem ſeit 1875 der Theil von Spreedorf „Athäuſer und Altgersdorfer Seite“ zu Altgersdorf geſlagen worden iſt, mit der politiſen Gemeinde ſi det, zählte bei der Volkszählung am 1. December 1880 6931 Seelen.

Die Königlie Bezirksſulinſpection wird gebildet aus dem Herrn Amtshauptmann Geheimen Regierungsrath Ernſt von Thielau und dem Herrn Bezirksſulinſpector Sulrath Adalbert Grülli.

Die Obrigkeit bildet das Königlie Amtsgerit Ebersba mit dem Herrn Amtriter Bermann an der Spie. Die Conſiſtorialbehörde iſt die Königlie Kreishauptmannſaft Bauen, an deren Spie Herr Kreishauptmann v. Beuſt ſteht. Die Geiſtlien der Paroie ſind Herr Paſtor Julius Auguſt Venus und Herr Diaconus Heinri v. Freiliſ.

Das Lehrercollegium beſteht aus 13 Lehrern und zwar: I. Bezirk: aus den Herren Suldirector Friedri Traugott Smiel, Cantorund 2. Lehrer Carl Auguſt Deutſer, Organiſt und 3. Lehrer Georg Guſtav Lehmann, 4. Lehrer Ernſt Immanuel Söbel, 5. Lehrer Karl Hermann Iſrael, 6. Lehrer Friedri Ernſt Otto Reiße, Hilfslehrer Riard Bernhardt. III. Bezirk: Herr Lehrer Karl Gottlieb Auguſt Knoblo, Hilfslehrer Friedri Guſtav Peold.

Der Sulvorſtand beſteht aus den Herren: Paſtor Julius Auguſt Venus als Vorſiender, Gemeindevorſtand Carl Gabriel Müller als ſtellvertretender Vorſiender, Gemeindeälteſter Carl Gottlieb Suſter als Renungsführer, Amtgeritsactuar Carl Auguſt Bläſe als Sriftführer, Gemeindeälteſter Thierarzt Johann Gottlieb Wünſe, Gemeindeälteſter Grundſtüsbeſier Edmund Bruno Freude, Spediteur Otto Eduard Zieſang, Geſäftsgehilfe Carl Auguſt Weiſe, Geritsälteſter Johann Ludwig Iſrael, Factor Auguſt Wilhelm Palme, Suldirector Friedri Traugott Smiel, Lehrer Wilhelm Hubrig, Lehrer Ernſt Immanuel Söbel.

Als Lehrerinnen für weiblie Handarbeiten waren angeſtellt für den I. Bezirk die Frau Regiſtrator verwittwete Wällni geb. Fritſe; für den II. Bezirk die beiden Töter des Herrn Lehrer Hubrig, Fräulein Marie und Helene Hubrig; für den III. Bezirk die Frau Lehrerin Knoblo.

Zu dem Kirenvorſtande gehören die Herren: Paſtor Julius Auguſt Venus als Vorſiender, Diaconus Heinri v. Freiliſ, Gemeindevorſtand Carl Gabriel Müller als ſtellvertretender Vorſiender und Renungsführer, Bleiereibeſier Immanuel Carl Leberet Got, Kirvater und Fabrikant Chriſtian Heinri Got, Gemeindeälteſter Johann Gottlieb Wünſe, Gemeindeälteſter Carl Gottlieb Suſter, Suldirector emer. Carl Gabriel Miael, Zimmermeiſter Karl Auguſt Wilhelm Weiſe, Kaufmann Karl Auguſt Krahl, Bauergutsbeſier Chriſtian Friedri Bergmann, Geritsälteſter Johann Ludwig Iſrael.

Das Dierctorium des Gemeinderathes wird gebildet aus den Herren Carl Gabriel Müller als Vorſtand, Carl Gottlieb Suſter als erſter, Johann Gottlieb Wünſe als zweiter, Edmund Bruno Freude als dritter, Emil Oscar Röthig, Kaufmann, als vierter Gemeindeälteſter.

Als Ortsriter iſt im Amte Herr Carl Friedri Weiſe.

Ebersba, am 23. April 1883.

Im Auftrage des Sulvorſtandes: Gem.-Vorſt. Müller.“

Außer dem im Vorſtehenden Geſagten läßt ſi über Sulhäuſer Ebersbas no etwa folgendes hinzufügen.

Die älteſte Narit, wele uns über ein Sulhaus das hieſige Söppenbu giebt, ſtammt aus dem Jahre 1657, damals wurde von dem Zimmermann Martin Wünſe ein Erker an das damalige Sulhaus gebaut, wofür er ein Fleel auf der Aue zu ſeinem Häuſel erhielt. Wenn dieſes alte Sulhaus erworben worden iſt, läßt ſi nit naweiſen.

Zu den Neubauberit vom Jahre 1670 führt „Pauls Chronik“ Seite 62 au ein Sreiben an den Rath zu Zittau an.

„Bitte an E. E. Rath. Unſer alte Sule wele keinen alten Manne gedent als ſie Erbaut Viel weniger im Kiren no Söppen bue Zufinden das Stieblein au vor die Lernende Jugent gar Zuklein au ſonſten ſehr Baufällig u. ſ. f. “ Zu dieſem baue hatte die Gemeine um 24 So angewaſener Kirenzinſen bei E. E. Rathe angehalten, weler denſelben au gewährt hatte.

Das 1847 im Spreedorfe zu Sulzween angekaufte Haus koſtete 1 700 Thaler. Zum Neubau des Sulhauſes im Spreedorfe 1882 wurde eine Summe von circa 32 500 Mark verbraut.

Die Uebergabe und Einweihung des großen Sulgebäudes im I. Bezirke erfolgte am 20. Auguſt 1884. Die Baukoſten beliefen ſi auf 107 500 Mark incl. 2000 Mark für Erwerbung des Bauplaes, weler in einer Fläengröße von 1 Aer 6 □ Ruthen == 56 Ar vom Gemeindegute abgetrennt wurde.

Bis zu dieſer Zeit war jedes Sulhaus zuglei au Wohnung für je einen Lehrer. Na Fertigſtellung des großen Sulgebäudes wurden die zeitherigen beiden Kirſulen, ſo wie au das 1877 hinzugekaufte dritte Haus, weil die darin befindlien Sulräume nit mehr gebraut wurden, zu je 2 Lehrerwohnungen eingeritet. Das neue Sulgebäude erhielt außer 8 Lehrzimmern au 2 Lehrerwohnungen und eine Wohnung für den Hausmann.

Das neue Sulhaus im Spreedorfe hat ebenfalls, neben den 2 Lehrzimmern, Wohnung für 2 Lehrer.

Au in der Hainſule mußten immer mehr Sulzimmer eingeritet werden; als deren endli vier benöthigt wurden, blieb zu einer vollſtändigen Lehrerwohnung nit Raum im Sulhauſe übrig. Die Sulgemeinde kaufte nun 1885 das daneben befindlie Hausgrundſtü Nr. 900 aus der Sulkaſſe für 7000 Mark an, um Areal und Wohnungen für event. Sulzwee zu gewinnen.

Den 16. März 1889 kam der Ankauf des vordem dem Thierarzt Joh. Gottlieb Wünſe gehörigen Dampfbadgrundſtües ſeitens der Sulgemeinde zum Abſluß. Daſſelbe wurde für 8800 Mark zu Sulbauzween erworben. Infolgedeſſen ward das der Sulgemeinde gehörige Hausgrundſtü Nr. 900 auf der Haine wieder zum Verkauf gebrat.

b. Die Sullehrer.

So wie in dem 14. und 15. Jahrhundert die geringe Bevölkerung des Ortes nur einen Sullehrer, der zuglei das Amt des Geritsſreibers verwaltete, nöthig mate, ſo konnte au wegen Mangels einer Orgel no nit an die Gründung einer Organiſtenſtelle gedat werden. Die Reihe der Sullehrer und ſpäter der Organiſten, ſo weit die Ge-Geſite uns ſole verzeinet hat, beginnt mit:

Hieronymus Froſt, geboren in Sluenau, kam 1572 hierher und war über 50 Jahre im Amte.

Peter Smidt, Bürger und Leinweber aus Bauen, kam 1621 hierher, verlor ſein Leben 1631, den 15. October, im 30 jährigen Kriege dur einen Croaten, der ihn, als er ſi aus der Kire na ſeiner Wohnung begeben wollte, mit der Thüre der Kirhofmauer erdrüte.

Johann Jüttler, ein hieſiger Einwohner, der den 27. November 1631 dur Herrn Mathäus Müller und Miael Kiesling, beides Verwalter allhier, zum Sullehrer gewählt wurde. Er ſtarb, nadem er no die Freude erlebte, den Bau des Kirthurms, in deſſen Knopf au ſein Name aufgezeinet wurde, vollendet zu ſehen, den 23. Juli 1684, am 3. Tage ſeines angetretenen 77. Lebensjahres. Ihm folgte ſein Sohn.

Andreas Jüttler war Sulmeiſter hierſelbſt und ſtarb 1717. Derſelbe wird im Söppenbu von 1682 au Andreas Güttler geſrieben.

Johann Friedri Neumann kam 1717 aus Bertsdorf hierher ins Amt. Er kaufte zur Vergrößerung des Sulgartens von dem damaligen Riter, aus deſſen Lehnsgute, einen Streifen Garten für 10 Thaler. Sein Sohn

Chriſtian Gottlob Neumann, Cand. theol., wurde 1739 als Hilfslehrer angeſtellt und bei des Vaters Amtsniederlegung deſſen Nafolger. Er ſtarb ſon den 19. März 1756, ſein Vater überlebte ihn no um 11 Monate, er ſtarb erſt 1757 in ſeinem 71. Lebensjahre.

Chriſtian Gottlieb Donat, geboren in Seifhennersdorf, war Lehrer in Dürrhennersdorf und verritete hier am 8. Mai 1757 den erſten Kiren- und den 9. Juni den erſten Suldienſt. Er ſtarb 1802 im 74. Lebensjahre, nadem er 45 Jahre ſein Amt verwaltet hatte.

Ernſt Adolph Gottlieb Donat wurde ſeines Vaters Amtsgehilfe und 1802 vom Rathe zu Zittau zum Sullehrer und Geritsſreiber verpflitet. Bei Einführung der neuen Kirenmatrikel erhielt er den Titel eines Kantors, bis dahin war die Bezeinung „Sulmeiſter“ und „Kirenſreiber“ für vorgenannte Lehrer übli.

Von den Organiſten, au Unterſullehrer genannt, beritet Pauls Chronik von einem

David Berndt, weler 1692 hier lebte.

Georg Bitterli, deſſen 1708 einmal gedat wird.

Johann George Gampe, ein Ebersbaer Kind, Erbauer des Hauſes Nr. 423 im Oberdorfe, bekam 1715 die Organiſtenſtelle. Bis zu dieſer Zeit hatten die Organiſten keinen Sulunterrit zu geben gehabt; da die Bevölkerung des Ortes ſehr zugenommen hatte, wurde er au zum Lehrer ernannt. Er ging 1732 na Spremberg, wo er die Stelle eines Organiſten und Sullehrers bekleidete und im Ganzen 60 Jahre lang ſi der Unterweiſung der Jugend widmete. Ihm folgte 1732

Johann George Großer, geboren zu Sönau a. d. Eigen. Dieſer führte zuerſt Kirenmuſiken auf, in der Regel jeden Sonntag vor der Predigt; unter ſeinem Nafolger geſah dieſes jedo erſt alle 14 Tage, ſpäter no ſeltener. Na dem Ableben Großers 1766 kam ſein Sohn

Abraham Traugott Großer an die Stelle bis 1794, den 21. März, wo derſelbe, 52 Jahre alt, verſtarb.

Friedri Auguſt Fle, aus Pirna gebürtig, trat 1794 ſein Amt an und verwaltete daſſelbe bis 1825, wo ihn der Tod am 5. December abrief. Er brate ſein Leben auf 57 Jahre. Sein Nafolger

Carl Chriſtian Seibt aus Ruppersdorf wurde in ſein Amt als Organiſt und Lehrer Oſtern 1826 hier eingewieſen. Er pflegte mit Vorliebe den Geſang und die Muſik, verwaltete ſein Amt hier 31 Jahre, ſtarb am 18. April 1857 im 57. Lebensjahre.

Dem Kantor Donat, weler na 42 jähriger Amtsthätigkeit 1832, am 21. December aus dem Leben ſied, folgte im Amte ſeit dem 6. März 1833.

Carl Gottlieb Fritſe, vorher Lehrer in Türau. Das Geritsſreiberamt wurde nun vom Sullehreramte getrennt und andern Perſonen übertragen, au erhielt der Kantor nunmehr die Knaben und der Organiſt nur Mäden zum Unterrit zugewieſen. Fritſe bekleidete ſein Amt bis zu ſeinem am 8. Juli 1848 erfolgten Tode. Die Inſtallierung ſeines Nafolgers, des Kantors

Karl Gottlieb Clemens, erfolgte am 24. Januar 1849. Derſelbe war früher Lehrer in Hartau bei Zittau. Seiner Begabung als Diter verdanken die Bewohner unſeres Dorfes gar manes Gelegenheitsgedit. Von ihm haben wir au die Sriften „Der Oybin. 1841“, „Frühlingsblumen für gute Kinder. 1847“, „Grabſteinverſe auf die Gräber unſerer entſlafenen Lieben. 1883“, „Das alte und das neue deutſe Kaiſerrei. 1886“ und Andere mehr. Na ſeiner Emeritierung, Oſtern 1874, lebte er in Dresden und Gersdorf, jet wieder in Ebersba.

Zum Neujahr 1827 traten die erſten beiden Unter- oder Elementarlehrer ihr Amt an, dieſe waren:

Ernſt Heinri Auguſt Donat, Sohn des damaligen Kantors, für die Knabenſule,

Friedri Wilhelm Pretſ für die Mädenſule. Leterer ſiedelte ſon 1831 na Kemni a. d. E. über; der Erſtere wurde plöli am 17. April 1834 dur den Tod von ſeinem Amte abgerufen. Als Elementarlehrer für die Mädenſule wurde

Karl Adolf Türke aus Zittau am 21. October 1831 eingewieſen; nadem er 42 Jahre hier amtiert hatte, ließ er ſi Oſtern 1874 emeritieren uund lebte dann in Zittau.

An die Stelle des verſtorbenen Donat kam am 22. Mai 1834 unſer jeiger

Director emer. Karl Gabriel Miael, geboren in Oberfriedersdorf, weler am 28. Juli 1857 als Organiſt an die Stelle des verſtorbenen Organiſt Seibt und zu Oſtern 1878 zum Director für die hieſigen Sulbezirke erwählt wurde. Na 47 jähriger Thätigkeit und treuer Pfliterfüllung trat er Oſtern 1881 in den Ruheſtand.

Die erledigte Organiſtenſtelle wurde von Oſtern 1878 bis Oſtern 1882 dur

Ehrhardt Julius Säfer, zeither Lehrer in Sellenberg, beſet.

1841 wurde die 5. Lehrerſtelle hier, und zwar im Spreedorfe, erritet, Dieſe erhielt

Wilhelm Hubrig aus Zittau. 1861 wurde ihm die 1. Lehrerſtelle an der Hainſule zugewieſen, wo er bis zu ſeiner Emeritierung im October 1885 verblieb. Zu ſeinem ferneren Aufenthalt wählte er Eartsberg bei Zittau. Sein Nafolger an der Spreedorfer Sule wurde

Hermann Robert Biſoff im Jahre 1858. Nadem derſelbe ſeit Ende Juni 1863 no als 2. Knabenlehrer an der Kirſule thätig geweſen war, nahm er im Januar 1869 die Organiſtenſtelle in Ober-Cunnersdorf an.

Andreas Lelansky kam am 3. November 1863 in das Sulamt zu Spreedorf, ging jedo ſon am 7. Juni 1867 wieder na Seifhennersdorf, wo er ſon vorher thätig geweſen war. Er ſtarb dort als Organiſt am 22. April 1872.

An der Kirſule war ſeit 1858

Emil Hofmann als 2. Knabenlehrer thätig. Derſelbe ſtarb hier am 22. Juni 1863.

Seit dem 4. Juli 1864 iſt an der Kirſule die 5. Lehrerſtelle erritet. Zur Beſeung der neuerriteten Lehrerſtellen wurden meiſt junge, vom Seminar kommende Lehrkräfte verwendet. Dieſe Hilfslehrer verließen meiſt na 1 ― 2 jähriger Thätigkeit den Ort wieder.

Die Hilfslehrerſtelle an der Hainſule, wele damals der Vicar Solze aus Ringenhain bekleidete, wurde 1869 zu einer ſtändigen gemat und dieſer zum ſtändigen Lehrer ernannt. Er verwaltete dieſes Amt bis zu ſeinem Abgange na Bauen, Oſtern 1873.

Die 8. Lehrerſtelle wurde im October 1871 in der Nebenſule im Oberdorfe erritet, auf dieſelbe kam

Karl Gottlieb Eiſert, vorher Hilfslehrer in Eibau. Seit 1872 zum ſtändigen Lehrer erwählt, rief ihn der Tod am 11. April 1878 aus ſeinem Amte ab.

Auguſt Mittag, ſeit Mai 1878 hier, folgte einem Rufe na Ober-Cunnersdorf, wo er Ende September 1882 zum Organiſt erwählt wurde.

Gegenwärtig ſind folgende Herren als ſtändige Lehrer angeſtellt:

a) im I. Bezirk

Director Friedri Traugott Smiel, früher Lehrer in Großenhain, ſeit Oſtern 1881.

Kantor Karl Auguſt Deutſer aus Neukir, weler am 24. April 1865 als Hilfslehrer hier eintrat, am 2. October 1866 in die Hainſule und am 15. Auguſt 1867 als ſtändiger Lehrer in die Sule zu Spreedorf berufen wurde. Nadem er ſeit Juli 1869 wieder in den Kirſulen thätig geweſen war, erhielt er am 25. April 1878 die ſeit 1874 erledigte Kantorſtelle.

Organiſt Georg Guſtav Lehmann, früher Organiſt in Elſtra, ſeit dem 16. October 1882 hier eingewieſen.

Ernſt Immanuel Söbel, vorher Lehrer in Sohland a. Sp. ſeit 1874 hier im Amte, wurde zu Oſtern 1878 zum 4. Lehrer ernannt.

Friedri Ernſt Otto Reiße, aus Großſönau kommend, trat am 2. December 1878 hier ſein Amt an.

Otto Pohlenz, ſeit dem 1. October 1882 als Hilfslehrer und ſeit Auguſt 1884 als ſtändiger Lehrer, und

Ernſt Reinhold Mroſe, ſeit Oſtern 1888 im Amte.

b) im II. Bezirk

Auguſt Louis Bätke, früher Lehrer in Neugersdorf, ſeit dem 1. September 1873 hier angeſtellt.

Karl Hermann Iſrael, geboren in Eibau, trat 1874 als Hilfslehrer hier ein, wurde Oſtern 1878 zum ſtändigen Lehrer ernennt und, nadem er bis dahin im I. Bezirk amtiert hatte, im October 1885 zum 2. Lehrer in den II. Bezirk gewählt.

Georg Max Smidt, ſeit October 1884 als Hilfslehrer und ſeit Oſtern 1887 als ſtändiger Lehrer angeſtellt.

c) im III. Bezirk

Gottlieb Auguſt Knoblo, früher Lehrer in Großhennersdorf, iſt ſeit den 13. Juli 1869 eingewieſen worden.

Hilfslehrer und vicarierende Lehrer giebt es zur Zeit fünf.

c. Die Entwielung des Sulweſens.

*) Das Aufſtellen der Pfingſt-Mayen (Birkenbäume) in der Kire hörte mit Anfang des 18. Jahrhunderts auf.

Na einer Handſrift im Söppenbue hatte der Sulmeiſter Anno 1682 von der Kire zu erhalten, wegen Brod und Wein zur Communion anzuſaffen, item die Uhr auf dem Kirenthurme zu ſtellen, jährli 6 Thlr. 1 guten Gr. 8 Pf, zu Gloenſmiere 4 gute Gr. 6 Pf. und wegen eingegangener Pfingſt-Mayen 4 gute Gr.*) zuſammen 6 Thlr. 10 g. Gr. 2 Pf. ― Aus der Gemeinde no wegen der Uhr zu ſtellen und jährli beim Gärtel-Umgange 2 Thlr. 1 g. Gr. 4 Pf., zu Gloenſmiere 4 g. Gr. 6 Pf., zuſammen 2 Thlr. 5 g. Gr. 10 Pf. Derartige Beträge bildeten neben den Geritsſreibergebühren, einigen Sulgeldern und Gebühren für kirlie Verritungen damals das Einkommen des Sulmeiſters.

Au zu Anfang dieſes Jahrhunderts, in den erſten Jahrzehnten, mußte ſi der Lehrer von den Sulkindern das Sulgeld, 6 Pf., 9 Pf. bis 1 Gr. wöentli, ſelbſt einkaſſieren und mit Erträgen aus Privatunterrit und den obengenannten Einnahmen auszukommen ſuen. Laut der Kiren-Matrikel vom Jahre 1804 wird zu den Dienſtobliegenheiten der beiden Sulmeiſter au gerenet die Beſorgung des Mittags- und Abendlautens, ſowie das Einlauten des Gottesdienſtes, au das Lauten bei Sterbefaällen und Begräbniſſen war ihre Sae. Ferner wird ihnen das Gevatterbitten und die Einladung der Hozeitsgäſte zugewieſen.

Als zum Einkommen derſelben gehörig gab es verſiedentli kirlie Dienſtverritungen und Sreibereien bei Taufen, Trauungen und Leienbegängniſſen na einer feſtgeſeten Taxe an dieſelben zu bezahlen, ferner hatte jeder Sulmeiſter jährli 2 Gärtelumgänge in der Gemeinde, wobei jeder Bauer 1 Gr., jeder Gärtner 1 kl. Gr. oder 3 Kreuzer und jeder Häusler 6 Pf. wenigſtens, jedesmal zu entriten hatte. An Naturalien hatten dieſe Lehrer no zu erhalten von dem Kretſambeſier, ſowie von jedem ganzen Bauer und Gärtner jährli zu Walpurgis und Miaelis ein Brod und eine Garbe, ½ Korn und ½ Hafer; von des Raths Vorwerke auerdem 3/4 Seffel Korn, au Brode und 30 Decemgarben, ½ Korn und ½ Hafer, oder für jede 2 Gr.

Dem Kantor war au no der Raugroſen, 6 Pf., von den Hausbeſiern des Oberdorfs und des Spreedorfs zu zahlen; au war ihm die Nießnuung der vorhandenen Suläer überlaſſen.

Dem Organiſt war für das Orgelſpiel ein Salair von jährli 19 Thlr. zugedat.

Um in das Sulweſen einige Ordnung zu bringen, ſute die Obrigkeit im Jahre 1770 eine neue Sulordnung einzuführen, wona die Kinder in 3 Klaſſen untergebrat, beſtimmtes Sulgeld eingefordert und ununterbroener Sulbeſu eingeführt werden ſollte.

In dieſem Jahre wurde die Sulkaſſe gegründet; kleine Abgaben von Käufen und Erbſonderungen, ſowie Sammlungen bei Taufen und Hozeiten bildeten au hier, wie bei der Armenkaſſe, die Einnahme.

Von den etwa 600 vorhandenen Kindern, wele das ſulfähige Alter von 5 bis 13 Jahren erreit haben konnten, beſuten laut Sultabellen die Sulmeiſter- und Organiſten-Sule damals im Ganzen nur 187 Kinder, die übrigen 400 Kinder wurden theilweiſe gar nit, theilweiſe von den Eltern, in vielen Fällen aber in ſogenannten Winkelſulen unterritet. Die öffentlie Sule wurde von manen Kindern nur während einiger Sommermonate beſut. Um den Sulbeſu zu fördern, hat man damals ſon das Sulgeld für arme Kinder aus dieſer neugebildeten Kaſſe gezahlt, 1775 finden ſi 11 Thaler dafür an den Sulmeiſter ausgegeben.

1771, den 7. April, iſt das erſte große Sulexamen abgehalten worden. Die Erlernung von Bibelſtellen und Geſangbuliedern, Hauptſtüen ꝛc., ſowie etwas Unterrit im Leſen bildeten das Sulziel. Das Sreiben und Renen wurde dur Privatunterrit erlernt. Der Willkür der Süler war es au anheimgeſtellt, ob ſie beim Sulmeiſter oder beim Organiſt Unterrit nehmen wollten.

Au zu Anfange dieſes Jahrhunderts war no manes mangelhaft im Sulbeſue. Der Eintritt in die Sule erfolgte oft in ſpäteren Lebensjahren, ſo fanden ſi bei einer Reviſion 1835 no mehrere neueingetretene Süler, wele ihr 8. Lebensjahr bereits überſritten hatten; ſole Kinder waren bisweilen vorher 1 ― 2 Jahre zu einem Winkelſullehrer geſit worden. Dieſes Amt wurde hier ſogar von Frauen verwaltet. Die meiſten Kinder verließen mit dem 12. Jahre ſon wieder die Sule, weil ſie bis zum Jahre 1826 in dieſem Lebensalter ſon confirmiert werden konnten.

Erſt das Sulgeſe von 1835 führte den atjährigen Sulbeſu ein. Damals wurde au ein an 10 Perſonen beſtehender Sulvorſtand gewählt.

Das Sulgeld wurde nun dur angeſtellte Sulgeldeinnehmer erhoben, 6 ― 10 Pf. pro Sulkind wöentli; ſeit 1. Januar 1872 iſt das Sulgeld auf 15 Pf. wöentli für jedes Sulkind und ſpäter auf 65 Pf. monatli normiert worden.

Von 1836 an erhielten die Lehrer erſt feſte Gehalte. Die beiden Oberlehrer je 335 Thlr., die beiden Elementarlehrer je 315 Thlr.

Das Lauten bei den Begräbniſſen, weles meiſt dur die Sulknaben beſorgt wurde, ſowie das Gevatterbitten dur die beiden Kirſullehrer iſt erſt 1858 in Wegfall gekommen. Der Raugroſen wurde bis 1869 von den betreffenden Lehrern ſelbſt abgeholt.

*) Eine dur Privatperſonen eingeritete Kinderſpielſule beſteht ſeit 1878.