Einleitung.

Einwohner, Sprae, Religion und Verfaſſung haben ſi in unſerm Vaterlande von Zeit zu Zeit geändert. …

In den Zeiten kurz vor und bald na Chriſti Geburt bewohnten unſer Saſen und zwar beſonders den Theil deſſelben, den man die Markgrafſaft Meiſſen nannte, die Hermunduren, ein Volk, das allerdings no ſehr wild und unwiſſend war. Es hatte keine Städte und Dörfer, trieb faſt gar keinen Feldbau, und Handwerke, Künſte und Handel waren ihnen ganz fremd. Die einzelnen Familien, aus denen es beſtand, zogen im Lande herum und ſuten ſi die ſönſten Weidepläe für ihr Vieh aus, das ihre einzige Beſäftigung und Hauptnahrung ausmate. Fanden ſie nun in einer Gegend keine gute Weide mehr, ſo braen ſie ihre leiten Hütten oder Zelte ab und zogen woanders hin. Aber einige hundert Jahre na Chriſti Geburt, beſonders im vierten, fünften und ſeſten Jahrhunderte fingen eine große Anzahl Völker in Deutſland nit nur, ſondern in ganz Europa, und ſelbſt in Aſien, an, ihre bisherigen Wohnpläe zu verlaſſen und in die benabarten Länder zu wandern, weles man die große Völkerwanderung nannte. Jet verdrängte alſo ein Volk das andere, das verdrängte zog weiter, und das eingewanderte nahm das verlaſſene Land ein. So ging es au mit den Hermunduren im ſeſten Jahrhunderte.

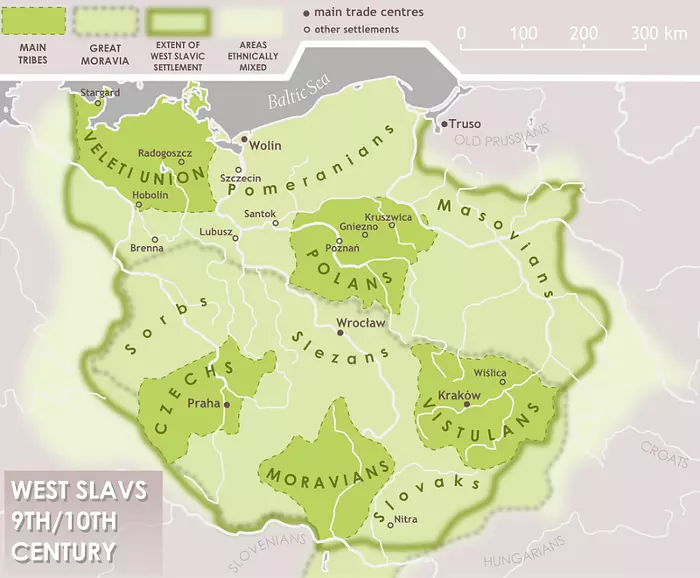

Es kam nämli von der Donau her ein Volk, und nahm die von den Hermunduren bisher bewohnten Gegenden von der ſäſiſ-böhmiſen Grenze an, an beiden Seiten der Elbe hinunter, ein. Von den Hermunduren waren viele voher ſon weiter gezogen, und die no vorhandenen mußten ſi den neuen Ankömmlingen unterwerfen.

Autor: Krzysztoflew, cc-by-sa-3.0

Die Hermunduren waren Deutſe, das nun eingewanderte Volk aber war, ſeiner Verfaſſung, Sprae und Religion na, ein Theil des großen ſlaviſen Völkerſtammes, deſſen Nakommen au die Ruſſen, Polen, Böhmen und andere Völker ſind. Man nennt diejenigen Slaven, wele ſi in Saſen niederließen, gewöhnli Sorbenwenden. Dieſe Sorbenwenden gehörten nun nit zu den ganz rohen und wilden Völkern. Sie bauten vielmehr in dem von ihnen beſeten Landſtrie den Aer fleiſſig, beſäftigten ſi mit Vieh- und Bienenzut, trieben mit ihren Nabarn, den Slaven in Böhmen und im Brandenburgiſen, häufigen Handel, wohnten nit blos einzeln in Hütten und Zelten, zogen nit im Lande bald da bald dort herum, ſondern bauten ſi Häuſer, legten Dörfer und ſogar Städte an, wele freili unſern jeigen Städten nit ähnli waren; au befeſtigten ſie mane Städte na damaliger Art. Die ſlaviſen Namen vieler Städte und Dörfer, in den von ihnen bewohnten Gegenden, die ſi auf i, ig, i, au oder in endigen, wie Poſtwi, Gurig, Löbau¹), Budiſſin, (Budze Ssyn ? wirds ein Sohn ? Budiſſin oder Bautzen genannt,) ſind no jet Zeugen, das die Sorbenwenden dieſe Oerter angelegt haben. Ob ſie au unſer Ebersba erbaut haben, iſt unbekannt; der Name wenigſtens ſeint mehr deutſen Urſprung zu verrathen. Au iſt es wohl ſpäter als im aten Jahrhunderte erbaut worden, und au dies läßt uns vermuthen, daß deutſe Völker die Erbauer deſſelben geweſen, indem die Sorbenwenden ſpäterhin in Kriege verwielt, nit mehr an die Anlegung neuer Dörfer denken konnten.

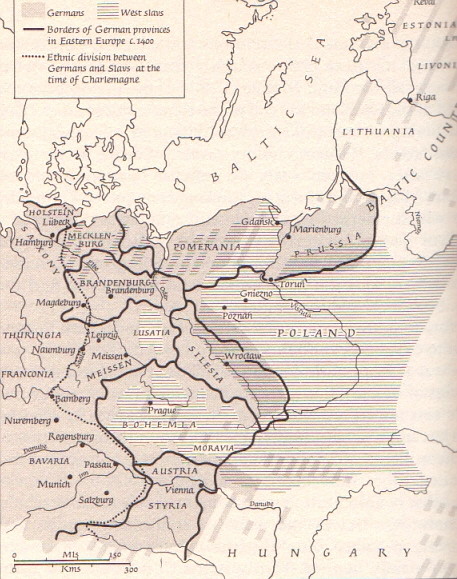

Ein Theil dieſer Sorbenwenden grenzte nun an das thüringiſe, wo damals Franken und Saſen, alſo Deutſe wohnten. Unter Nabarn entſteht leit Streit. So iſts mit einzelnen Menſen, ſo mit ganzen Völkern. No öfterer mußte das damals geſehen, als die Grenzen der Länder no nit beſtimmt waren, und es jedes Volk für erlaubt hielt, in das näſte Land einzufallen und da zu plündern. Hierzu kam, daß die Franken und Saſen kriegeriſe Nationen waren, bei denen es immer Ritter genug gab, die gern mit ihren Leuten in die benabarten Länder einfielen, und mitnahmen, was ſie fanden. Die Ritter ſämten ſi nämli des Aerbaues und hielten es für ehrenvoller auf Raub auszugehen. Es ſete alſo unter den benabarten Sorben und Deutſen immer Händel. Ueberdies waren die Sorben no Göendiener, und die Deutſen als Chriſten glaubten daher Gott einen Dienſt zu erweiſen, wenn ſie die Sorben verfolgten und ihnen alles möglie Böſe zufügten. Sie fielen alſo oft in die ſorbiſen Länder ein, führten viele Einwohner als Sklaven gefangen fort, nahmen ihnen ihre Aeer und Felder, gaben ſie ihren deutſen Kriegern, oder die bisherigen Beſier derſelben mußten ihnen als Ueberwundene und Leibeigene dienen, oder gewiſſe Abgaben entriten. Die Sorben ließen denn freili dies alles ſi nit ſo leit gefallen, jagten die Deutſen, die unter ihnen ſi niederließen, oft wieder fort, braten ſie um, fielen in die ſäſiſen und fränkiſen Länder ein, und thaten hier ebenfalls viel Saden, denn au ſie waren ein tapferes und kühnes Volk. So ſtritt man nun lange Zeit miteinander. Indeſſen behielten die Deutſen do endli die Oberhand. Son Karl der Große, der berühmte König der Franken, zum abendländiſen Kaiſer in der Chriſtnat des Jahres 800 gekrönt, beſiegte au einen Theil der Sorben, und no glülier gegen ſie waren ſeine Nafolger. Der König von Deutſland, Heinri I. mate ſie 822 zinsbar und bekehrte ſie 968 zum Chriſtenthume. Nur allmähli konnten die Sorben ſi an deutſe Herren gewöhnen; im Anfange des eilften Jahrhunderts hielten ſie es mit Polen und kamen na blutigen Kriegen erſt 1032 wieder zum Markgrafenthum Meiſſen, dem Heinri die Lauſi untergeben hatte. 1073 hatte Wratislaw von Böhmen die Oberlauſi als Lehen erhalten und nahm au die Niederlauſi in Beſi, konnte ſie aber gegen Heinri den ältern von Meiſſen nit behaupten, und erſt deſſen Sohn, Heinri der jüngere, verlor ſie wieder 1123 an Wiepret von Groiſ, den Eidam Wratislaws, der die Oberlauſi ſon ſeit 1084 inne hatte. Na einer kurzen Zwiſenregierung des Grafen Hoyer von Mansfeld 1112 ― 1115 in der Oberlauſi und Albrets von Ballenſtädt 1124 ― 1131 in der Niederlauſi, vereinigte Wieprets Sohn, Heinri, beide Markgrafenthümer. Na deſſen unbeerbtem Tode 1136 fiel die Niederlauſi an Conrad den Großen von Meiſſen, die Oberlauſi aber an den böhmiſen Prinzen Sobieslaw. Dur Heirath erwarb Albret II. von Brandenburg 1205 Camenz und Ruhland in der Oberlauſi und des böhmiſen Königs Wenzel Ottokar Eidam, Otto III. 1231 den Reſt des Landes. Nur Zittau mit ſeiner Pflege blieb bei Böhmen, das übrige Gebiet der Oberlauſi beſaßen die Markgrafen von Brandenburg als böhmiſes Lehen und ſeit 1330 au die bisher zu Meiſſen gehörige Niederlauſi als Pfand. Da die askaniſen Markgrafen von Brandenburg 1319 ausgeſtorben waren, gab Ludwig der Beyer die Niederlauſi mit Brandenburg ſeinem Sohne Ludwig, die Stände der Oberlauſi unterwarfen ſi freiwillig dem böhmiſen Könige Johann von Luxenburg ²) und Heinri von Jauer erhielt wegen der Anſprüe ſeiner Mutter die Städte Görli und Lauban mit ihren Pflegen; do trat er ſie 1329 gegen anderweitige Entſädigung au an Böhmen ab. Dieſer freiwilligen Uebergabe verdanken die Stände der Oberlauſi den größten Theil ihrer Freiheiten, die 1346 von Johannes Sohn, weler 1346 die Niederlauſi dazu kaufte, beſtätigt wurden. Unter ihm bildeten die größeren Städte eine feſte Verbindung gegen die Plaereien der Wegelagerer und Raubritter,³) anfängli mit Dresden, Meiſſen und Hayn, dann unter ſi allein. Karl der IV. gab 1376 die Stadt Görli mit dem Gubener Kreiſe in der Niederlauſi ſeinem jüngern Sohne Johann, na deſſen Tode dieſes Fürſtenthum 1395 an den berütigten König Wenzel von Böhmen zurüfiel. Die Lauſi blieb dieſem und ſeinen Nafolgern Siegmund, Albret und Ladislav in den huſſitiſen Unruhen treu, mußte aber dafür von den Huſſiten die ſreliſten Verheerungen erdulden. Erſt 1459 erkannte ſie Georg Podiebrad als König an, wandte ſi aber 1467 unter den Scepter des Königs Matthias von Ungarn, der au im Olmüer Frieden 1479 die Lauſi behielt. Unter ihnen kamen die Benennungen Ober- und Nieder-Lauſi für den ſüdlien und nördlien Theil des Landes auf, au erneuerten die Städte der Oberlauſi 1476 und 1490 ihren Bund und gründeten dadur die bis auf die neuſten Zeiten beſtandene Vereinigung der Sesſtädte (Bauzen, Görli, Zittau, Lauban, Camenz, Löbau,) wele von den Kaiſern und böhmiſen Königen Privilegien erlangten, die ſie den Reisſtädten ähnli maten. Sie unterhielten ſtehende Mannſaften und vertheidigten ſi in den Kriegen dieſes Jahrhunderts meiſt auf eigne Hand. Na Matthias Tode 1490 blieben beide Markgrafenthümer bei der Krone Böhmens und kamen mit derſelben 1526 an Ferdinand I. von Oeſterrei, von dem ſie wegen eigenmätiger Einführung des Proteſtantismus harte Bedrüungen litten. Beſonders wurden die Sesſtädte dur den ſogenannten Pönfall (von dem lateiniſen Worte poena, Strafe) 1547 des größten Theils ihrer Privilegien beraubt, und mußten große Summen opfern, um ſie allmählig wieder zu erlangen. 1531 nämli ward eine Vereinigung, der ſogenannte Smalkaldiſe Bund, von neun proteſtantiſen Fürſten und Grafen und eilf Reisſtädten zur gemeinſaftlien Vertheidigung ihres Glaubens und ihrer politiſen Selbſtſtändigkeit gegen den Kaiſer Karl V. und die katholiſen Stände zu Smalkalden im Hennebergiſen, vorläufig auf ſes Jahre, geſloſſen und auf den Conventen zu Frankfurt im Junius und Dezember deſſelben Jahres mit der Beſtimmung beſtätigt, daß der Chutfürſt von Saſen und der Landgraf Philipp von Heſſen die gemeinſaftlien Angelegenheiten als Häupter des Bundes leiten ſollten. Er wurde, da der Nürnberger Religionsfriede ſeine Erhaltung nit unnü maen konnte, auf einem Convent zu Smalkalden 1535 dur den Zutritt neuer Glieder, dur die Verlängerung auf zehn Jahr und dur den Beſluß ein ſtehendes Bundesheer von 12,000 Mann zu unterhalten, ſehr verſtärkt, und erhielt auf dem Convent 1537 ein neues Band der Vereinigung dur die von Luther abgefaßten Verwahrungsartiel, wele von den zu Smalkalden anweſenden Theologen unterſrieben wurden und unter dem Namen der Smalkaldiſen Artiel bekannt ſind. Dieſe ſind dur ihren derben Ton in Beſtreitung der papiſtiſen Lehren und Mißbräue ein Beweis der Erbitterung und rüſitsloſen Heftigkeit, von weler Luther und ſeine Parthei damals beſeelt war. Seit dieſer Zeit nahm der Smalkaldiſe Bund immer mehr eine feindlie Stellung gegen die Katholiſen an. Die unglülie Niederlage bei Mühlberg, den 24ſten April 1547, brate obgenannten Churfürſt von Saſen, Johann Friedri und Philipp, Landgraf von Heſſen als Gefangene in des Kaiſers Gewalt. Dieſer traurige Erfolg, an dem Verrätherei und Swäe gleien Antheil haben moten, beendigte den Smalkaldiſen Krieg und löſte den ohnhin zerſtreuten Bund völlig auf. Wegen Verdats, dieſem Bund im Geheim Hülfe geleiſtet zu haben, wurden nit nur die Böhmen, ſondern au die Lauſier in Anſpru genommen und hart beſtraft. Denn am 9. Auguſt dieſes 1547ſten Jahres erging an alle Städte der Oberlauſi eine Einladung, ſi wegen der darin vorgehaltenen ſweren Verbreen gegen ihren König, den erſten September dur Deputierte von dem Rathe und der Bürgerſaft vor Seiner Majeſtät in Prag unausbleibli auf Gnade und Ungnade zu ſtellen und zuglei alle ihre Privilegien und von den vorigen Kaiſern, Königen und Markgrafen erworbenen Freiheiten und Zunftbriefe einzuhändigen. Bei dieſer Gelegenheit ward der benabarte Löbauer- oder Kottmarwald und der Antheil deſſelben, den wir bis dieſes Stunde die Löbauiſe Wieſe nennen, zur königli böhmiſen Kammer gezogen. 1552 den 15. Juli wurde obgenannter Wald und das Dorf Oelſa bei Löbau um 2100 Rthlr. mit Ausſluß der Kanzleikoſten wieder gelöſet und die Löbauer Wieſe lehnweiſe abgetreten. Wie aber dieſe Wieſe an die Eybauer Herrſaft gekommen, iſt unbekannt. In dieſem Kottmarwalde war au ein Bierſank und darum hieß die öffentlie Straße, wele ſonſt bei der Kottmarsdorfer Pfarrwohnung auf dem Viehwege bis na Eibau führte, der Bierweg. 1669 ward dieſer Bierſank wegen Beſwerden der Zittauer eingeſtellt, indem der Senkwirth Grüig den Bürgern mehrere hundert Stämme Holz geſtohlen und verkauft hatte. 1552 ſtarben Dietri von Noſti auf Ruppersdorf, Landeshauptmann, Nikolaus von Merad auf Herwigsdorf und George Fritſe, Amtskanzler, die man damals beſuldigte, bei dem Pönfalle gehäſſig gegen die Städte gehandelt zu haben.

Dur die Wahl des Churfürſten Friedri v. der Pfalz zum Könige von Böhmen wurde die Lauſi, die ihm nie huldigte, in den dreiſſigjährigen Krieg verwielt. Der Churfürſt Johann Georg I. von Saſen beſete ſie 1620 in des Kaiſers Namen und behielt ſie als Pfand für 72 Tonnen Goldes aufgewendeter Kriegkoſten und anderer Suldforderungen an den Kaiſer bis 1635, wo ſie im Prager Frieden mit allen Hoheitsreten, jedo als böhmiſes Lehen, förmli vom Kaiſer an Saſen abgetreten wurde. Oeſterrei behielt ſi nur die Sugeretigkeit über die katholiſen Stifter vor.

Die alte, vom Churfürſten Johann Georg I. 1636 beſtätigte Verfaſſung ſierte den Ständen große, vorzügli in der Oberlauſi in ihrer Art einzige, Geretſame. Dieſe Verfaſſung hier anzugeben, möte … zu weit führen. Nur das will i aus der alten Regierungsverfaſſung hier berühren, daß unſer Ort ehedem zur Löbauiſen Geritsbarkeit gehörte. Auſſer der Stadt-Geritsbarkeit in Löbau war vor Zeiten au ein Königlier Hofriter angeſtellt, der mit Zuziehung des Raths das Rügengerit über die vom Adel zum Löbauiſen Weibilde gehörig, zu gewiſſen Zeiten gehalten, bis Anno 1562 na Ertheilung des Privilegii der Obergerits-Conceſſion Land und Städte in andere Verfaſſung gekommen und dieſes Hofgerite aufgehoben worden iſt. In Carpzovs Ehr. Temp. findet man ein Verzeiniß der 83 Oerter, die ehedem zum Löbauiſen Weibilde gehörten, unter denen i nur folgende anführe, nämli den 1. Mai 1306 übergaben Otto und Woldemar der Stadt Löbau die Ober- und Niedergerite über die Dörfer Gersdorf (das jeige Altgersdorf), Ebersba, Kottmarsdorf, Dürrhennersdorf, Sönba, Lahwalde, Lauba, Groß- und Klein-Sweidni, Konradsdorf,⁴) Groß- und Klein-Dehſa, Oelſa, die Herrſaft Unwürda. 1317 Sonnabends vor Nikolas im Dezember fügte Woldemar zu dieſer Geritsbarkeit no hinzu die Dörfer: Ebersdorf, Ottenhain, Biſdorf, Herwigsdorf, Strahwalde, Wendiſ-Paulsdorf, Roſenhain und Wendiſ-Kunnersdorf.

Wir gehen nun auf den Religionszuſtand unſrer Provinz über, und … finden … daß bloße Abgötterei und andre dem blinden Heidenthum verwandte Greuel hier anfängli im Gange geweſen. Als Götter verehrten die alten Deutſen die Sonne, den Mond, das Feuer und die Erde; ſie hatten einen Gott des Donners, Thor, von welem unſer Donnerſtag den Namen hat; ein Göttin der Ehe, Freia, von weler der Freitag den Namen führt, und woher no das Wort freien für heirathen ſtammt; und einen Gott des Krieges, Odin oder Wodan, woher einige glauben, daß der Dienſtag den Namen habe. Die Wenden aber hatten theils gute Göen, wele ſie anbeteten, als den Swantowi, Radegaſt, Prono, Triglo u. a. m. theils aber au böſe, z. E. Czernebog, Cotki u. dgl. wele ſie au verehrten. Vor allen andern aber verehrten die Lauſier Wenden den Abgott Flins oder Flynz, weler na Einigen den Tod, na Andern die Zeit vorſtellt, und bald als ein Greis, der in der reten Hand eine Fael oder einen brennenden Stab hält, und auf der Sulter einen ſtehenden Löwen trägt, bald als ein menſlies Gerippe in ein leites Gewand gehüllt, mit den nämlien Eigenſaften, bald als ein gekrönter, kurzer, dier Mann, der auf einem Throne ſit und eine Fael hält, au mit kurzen Füßen, wele unförmige Klauen haben, abgebildet wird. Die Wenden glaubten von ihm, er werde ſie dur ſein Brüllen wieder vom Tode auferween. Er ſoll auf einem Berge bei der Spree, ohnweit Budiſſin, bei dem Dorfe Oehne geſtanden haben, wohin die Einwohner zu ſeiner Ehre gewallfahrtet. Die laubaniſen Annalen beriten zwar, daß er an dem Queiß auf dem ſogenannten Flinzberge geſtanden habe. S. Hofmanns Lebensgeſite der laubaniſen Paſtoren K. I. § 5. Allein die meiſten Sriftſteller damaliger Zeit ſtimmen der erſtern Meinung bei. Im Neuen Lauſiiſen Magazin, 1 ſt. Bd. 4s Hft. 1822. p. 572. hält der Hr. Generalſuperintendent Worbs in Priebus die Sage von einem Wendiſen Abgott Flins für eine bloße Fabel und zwar unter andern aus folgenden Gründen: 1) der Name iſt ät deutſ; 2) die alten unvermiſten Slaven hatten kein F. in ihrer Sprae; 3) das älteſte Zeugniß, das ſeiner gedenkt, iſt aus dem Jahre 1489. Keiner der älteren Chroniſten weiß etwas von ihm.

Johann Daniel Kunkel, ehedem Paſtor in Kottmarsdorf und Oberkunnersdorf in ſeinem „Denkmal der Güte Gottes“ bei der Erritung des 1736 neuerbauten Kottmarsdorfſen Gotteshauſes, giebt einige Muthmaßungen von der Benennung Kottmarsdorf, Kottmarberg, Kottmarwald an, und behauptet, daß ſie na der Meinung einiger dem Gott Mars, dem vielleit dieſes Gebirge geweiht geweſen, den Namen zu verdanken haben. Dieſer Mars war eigentli eine pelasgiſe Gottheit, wele in Thracien urſprüngli verehert wurde, und von da aus zu den Grieen kam. In den früheſten Zeiten war er das Symbol der Mat der Gottheit, und bei den Grieen das Symbol des Krieges, inſofern nur Stärke und Kühnheit dazu gehören; dahingegen Minerva als Kriegsgöttin das Symbol der mit Ueberlegung und Kenntniß des Kriegsweſens verbundene Tapferkeit iſt. In ſpätern Zeiten wird Mars immer menſlier gebildet, als Retter der Unſuld ꝛc. Die Römer erhielten ſeinen Dienſt ſon in den früheſten Zeiten von den Grieen. Ob er aber von den Deutſen angebetet worden wurde, iſt nit entſieden. Matthäus Dresdenſius in ſeiner ſäſiſen Chronik bejaht es und ſagt, ſein Göenbild ſoll bei Merſeburg an der Saale und bei Merſeburg in Weſtphalen geſtanden und dieſe Städte ſollen von ihm ihren Namen erhalten haben. Geſet, es wäre dies, ſo findet man do duraus keine Spur, daß er in unſrer Lauſi angebetet worden ſey. Ueberdies war unſere waldigte und ſteinigte Gegend in jenen Zeiten no nit ſo bewohnt, wie die weinreien und frutbaren Gegenden um Dresden und von da gegen Bauzen zu. Dieſe Gegend hatte den Namen Niſin und der Chronikenſreiber derſelben iſt der Meinung, daß die 869 vom Kaiſer Ludwig dem Deutſen gebaute Kire Niſicenſis da, wo jet das Oberlauſiiſe Dorf Neſwi iſt, geſtanden und naher dem Stifte Meiſſen als ein Aridiakonat einverleibt worden ſei. In der Kunkelſen Srift heiß es ferner: Ein Anderer hält davor, es ſey Kottmar ein Wendiſes Wort, weles eigentli Khodmar müßte geſrieben werden. Es ſey zuſammengeſet von Chod, weles ein Gang oder Wallfahrt bedeutet, und von Mar⁵) weles ein Mittags-Geſpenſte bedeute. Von dieſem Mar oder Mara glaubten die alten Wenden, daß ſie zur Mittags-Stunde auf den Bergen ſpazieren ginge. Daher pflegten ſie dieſelbe dur Wallfahrten auf die Berge, dur angezündete Feuer, gekote Mil u. dgl. zu verehren, damit ſie dieſelbe bei guten Gedanken erhielten. Es kann alſo vielleit auf unſerm Kottmarberge ein ſoler Wallfahrts-Ort zur Mara geweſen ſeyn, wovon er den Namen bekommen.

Au bemerkt er: daß in der Görlier Rathsbibliothek ein Götzenbild ſey, weles ehedem hier gefunden worden ſeyn ſoll. Vielleit bedeutet Kottmar blos Bergſpie oder Koppe, weil dieſer Berg für den höſten in der Provinz gehalten ward.

No fügt er hinzu: Ob die no bis jet im Swange gehende Gewohnheit von dieſer heydniſen Wallfahrt den Urſprung habe, da die Inwohner dieſer und benabarter Oerter wohl zu etlien Hunderten an dem Abende des erſten Pfingſtfeiertages gleiſam eine Wallfahrt in den Kottmarwald thun, und bei dem ſogenannten breiten Brunnen zuſammen kommen, mag dahin geſtellt ſeyn.

Au Großer, der bei einem ſon 1575 erwähnten Geſitsſreiber der Lauſi, Chriſtophorus Mannlius nits vom Kottmar gefunden hat, ſagt in ſeinen Oberlauſiiſen Merkwürdigkeiten Th. 5. p. 15.; Der Kottmarsdorfer Berg iſt von einer ſolen Höhe, daß man ihn weit erblien kann und hat ſeine Sprae von einem Gott Mars.

Sollte dieſer Gott wirkli hier geſtanden haben, ſo müßte man do, wie in ſo manen Oertern unſerer Provinz, Todtenurnen⁶) hier finden; indem es ja bekannt iſt, daß man gern in der Nähe eines berühmten Göenbildes ſeinen Begräbnißpla wählte, ſo wie es bei uns gewöhnli iſt, die Kirhöfe oder Gottesaer in der Nähe des heiligen Ortes, der Kire, anzulegen.

Die übrigen Göenbilder der Wenden übergehen wir mit Stillſweigen.

Dur die Franken, die unter dem König Dagobert⁷) einen Zug gegen die Sorbenwenden thaten, kam ſon einigermaßen ein Strahl des Evangelii Jeſu unter dieſe Heiden. Au waren die Deutſen an der Donau und am Rhein ſon früh zur riſtlien Religion übergetreten; im übrigen Deutſlande herrſten indeß no bis zum Jahr 700 faſt allgemein heidniſe Gebräue, Verſammlung in Wäldern, Anbetung von Bäumen, Menſenopfer u. ſ. w. Zwar hatten ſon mehrere Abgeſandte des römiſen Biſofs es verſut, unter dieſen Heiden die riſtlie Religion auszubreiten; allein es war ihnen wenig damit gelungen. 715 aber kam ein engliſer Mön, Namens Winfried, der das Bekehrungsgeſäft mit großem Eifer trieb, und einen großen Theil Deutſlands für die riſtlie Religion gewann, als deren Oberhaupt er überall den Papſt verehren lehrte. Anfangs ging es zwar nit ſo glüli, denn er fing ſein Geſäfte oben an der Nordſee bei den ſtörriſen Frieſen an. Ein König der Frieſen hatte ſon einen Fuß in den Fluß geſet, um ſi taufen zu laſſen, als ihm no einfiel zu fragen, wohin ſeine ungetauften Vorfahren gekommen wären. Unfehlbar in die Hölle, antwortete Winfried. Nun wenn das ſo iſt, rief der König und zog den Fuß wieder zurü, ſo will i lieber mit ihnen verdammt, als mit eu ſelig werden.

Winfried, unzufrieden mit dem ſleten Erfolge ſeiner Bemühungen, reiſte na Rom, ſi von dem dortigen angeſehenen Biſofe, den man au wohl den heiligen Vater, Papſt, nannte, Empfehlungsſreiben an die deutſen Fürſten zu holen, daß ſie ihn unterſtüten, und Vollmaten die vorhandenen Kiren zu ordnen. Denn die meiſten Swierigkeiten faſt wurden ihm von den ſon angeſtellten Geiſtlien in den Weg gelegt. Dieſe waren unwiſſend, lebten ausſweifend, jagten und fiſten und zogen mit in den Krieg; ja ſie tauften Chriſten und opferten Pferdefleiſ unter den heiligen Eien, wie es jeder haben wollte. ― Der Papſt, damals Gregor II., gab Empfehlungen und Vollmaten; und Winfried, der jet als Apoſtel der Deutſen mit dem heiligen Namen Boniacius aus Italien na Deutſland zurükehrte, ſute ganz Deutſland als Einen Kirſprengel dem römiſen Biſofe zu unterwerfen. In Baiern und Franken gelang es. Bonifacius legte Wohnungen für Geiſtlie an; dieſe erhielten ihr beſtimmtes Gebiet, und aus ihren einzelnen Wohnungen ſind zum Theil reie Abteien, große Dörfer und volkreie Städte erwaſen. So iſt Würzburg entſtanden und Fulda in Heſſen, weles Bonifacius zuerſt mit lauter engliſen Mönen bevölkerte. Denn es hatte ſi wohl getroffen, daß die als Hirtenvölker umherwandernden Deutſen alle aus einer Gegend weggezogen waren, und daß ein Biſof ohne Gemeinde blieb. Die deutſen Herzoge unterſtüten ihn dabei thätig, … Bonifacius … gründete eigentli erſt das Chriſtenthum unter unſern Vorfahren, gewöhnte ſie an feſte Wohnſie, ſaffte das Eſſen des Pferdefleiſes ab und mate die Sreibkunſt bekannter.

Ziegelbrenner - cc-by-sa 3.0

Bonifacius kam au in dem 725ſten Jahre na Chriſti Geburt von der Saale gegen den Elbſtrom und predigte den um dieſe Gegend herumwohnenden Wenden die riſtlie Lehre; allein es hielt ſwer, ſie von dem Heidenthum zum Chriſtenthum zu bringen. Kaiſer Karl der Große, Ludwig der Deutſe und die böhmiſen riſtlien Herzoge, wele beſonders im neunten Jahrhunderte den Biſof Methodius⁸) aus Böhmen und Mähren in die Lauſi ſiten, das Chriſtenthum zu verbreiten, gaben ſi alle Mühe, das Heidenthum auszurotten; do aller angewandte Fleiß konnte den erwünſten Erfolg nit ret bewirken. Endli aber gelang es einigen, die heidniſen Wenden dur Anlegung verſiedener Burgen im Lande zu demüthigen und alsdann alle möglien Anſtalten zur Aufnahme des Chriſtenthums zu treffen. Unter dieſen wird vorzügli Heinri I. und naher der Markgraf Gero gerühmt. Der König von Deutſland Heinri I., der Finkler oder Vogelfänger … drang, nadem er die Mecklenburgiſen, Pommerſen und Brandenburgiſen Wenden bezwungen hatte, am weiteſten in die von den Sorben bewohnten Länder zwiſen der Saale, Mulde und Elbe vor, bezwang die Ober- und Niederlauſiiſen Wenden, kam bis in die Gegend der heutigen Stadt Meiſſen, und legte hier 922 auf einem Berge die Wolfsfurth genannt eine Burg an, in wele er einen vornehmen Deutſen als Befehlshaber ſete, der mit ſeinen Rittern und Dienſtmannen (wie man damals die Krieger hieß) verhüten ſollte, daß die Sorben nit wieder gegen die Oberherrſaft der Deutſen ſi auflehnen ſollten. Nahe der Feſtung, die nit weit von einem kleinen Bae Meiſe lag, der unter dem Sloßberge in die Elbe fließt, bauten ſi bald mehrere Deutſe an, und ſo entſtand na und na die Stadt Meiſſen. Au beſtellte Heinri hier einen Ritter zum Mark- (oder Grenz-) Grafen, weler nit nur die Grenzen gegen die benabarten Slaven in der Oberlauſi, die no nit beſiegt waren, beſüen, ſondern au wo mögli ihnen immer etwas von ihrem Lande abzunehmen ſuen ſollte.

NordNordWest cc-by-sa 3.0 de

Au ward hier in Meiſſen ein Bisthum geſtiftet. Ueber die Stiftung dieſes Bisthums ſind die Geſitsſreiber nit ganz einig. Einige nehmen das Jahr 930, andere 968 an. Beide können Ret haben, denn 930 iſt es von Heinri dem Vogelſteller begründet und 968 von ſeinem Sohne Otto eingeweiht worden. Mattheus Dreßerus ſreibt: Kaiſer Heinri baute den Thurm zu Meiſſen auf der Elbe, daß es ein Biſofsthum ſeyn ſollte, derowegen daß, ob etwa die Ungarn abermal einen ſolen Heerzug thun wollten, daß ihnen Herren und Städte widerſtünden und gab den Biſöffen Freiheit und Eigen Land.

Ein Biſof zu Meiſſen, Benno Graf von Waldenburg hatte gegen das Jahr 1076 eine Kire zu Gehda⁹) zu bauen angefangen. Dieſer Benno war ein ganz eifriger katholiſer Chriſt, der in ſeiner Diöces đleiſſig Unterſuungen hielt, ſelbſt predigte, ermahnte, tröſtete und für ein Wunder ſeiner Zeit gehalten wurde. Daher ward er au vom Papſt Hadrian kanoniſiert.

Biſof Bruno der II. ſtiftete das Dekanat zu Bauzen 1213 und eine dem Apoſtel Petrus gewidmete Kollegiatkire nebſt einem Domkapitel. Der älteſte Kanonikus und Biſof zu Meiſſen war Probſt der Kollegiatkire zu Bauzen, deshalb wird au dieſe Stelle mit einem Domherrn beſet. Dieſer Probſt zu Bauzen hatte das Aridiakonat der zehn Erzprieſterſtühle unter ſi, als: Camenz, Soran, Löbau, Görli, Hohenſtein, Stolpen, Lauban, Reichenba, Seidenberg, Biſofswerda, und jeder dieſer Erzprieſterſtühle hatte wieder ſeine Kiren unter ſi. Aus dieſen Meißniſen Erzprieſterſtühlen wurden naher die Superintendenten.

Der ehemalige Erzprieſter zu Löbau führte die Aufſit über die Kiren zu Löbau mit den Filialen Kottmarsdorf und Lawalde, dann zu Kittli, Herrmannsdorf oder Herbsdorf, Berthelsdorf, Strahwalde, Ebersba, Georgiswalde, Spremberg, Oppa, Sönba und Hennersdorf, jet Dürrhennersdorf.¹⁰)

Die weitere Fortpflanzung der riſtlien Religion in der Lauſi begünſtigten Otto II. und III., Heinri der II., Bavarus und obgenannter Biſof Benno zu Meiſſen, bis endli Biſof Otto zu Bamberg bei ſeiner Durreiſe dur die Lauſi na Pommern im Jahre 1128 dem Heidenthum gleiſam den leten Stoß gab, und dur Vermittelung der Markgrafen, ſowohl in der Ober- als Niederlauſi, das Chriſtenthum in dieſen Provinzen im 12ten und 13ten Jahrhunderte ausgebreitet wurde.

… Um die riſlie Religion immer mehr … zu befeſtigen, wurden von den Markgrafen mehrere Klöſter geſtiftet, und ſowohl Möns- als Nonnenklöſter erritet. …

Nadem man ſeit dem 10ten, 11ten und 12ten Jahrhunderte die Lehre und Verwandlung des Brods in Fleiſ beim Abendmahle allmähli einführte, und dieſe Lehre beſonders im 13ten Jahrhunderte als eine völlige Glaubenslehre beſtätigte, ſo fing man an, das geſegnete Brod im heiligen Abendmahle beinahe göttli zu verehren. Au hatte man vor Einführung dieſer Lehre das beim heil. Abendmahle übrig gebliebene conſecrierte Brod oder die geweihten Hoſtien, in beſondern Gefäßen aufbewahret, die man Ciboria nannte. Aus dieſen Ciborien entſtanden in der Folge die Monſtranzen, die in der katholiſen Kire no immer gewöhnli ſind. Weil man nun meinte, daß Gott leibhaftig in der Geſtalt des Brodes ſtee, ſo mate man allerhand glänzende Gefäße, damit do der große Gott in einem prätigen Gebäude, in welem er nun wirkli wohne, herumgetragen werden könne. Auſſer dieſen Gefäßen, Monſtranzen, die gewöhnli von Gold oder Silber und … ſo eingeritet ſind, daß ſie herumgetragen und aufgeſtellet werden können, baute man no andere prätige Gebäude in Kiren, wo die geweihte Hoſtie, oder das ſogenannte Venerabile aufbewahrt werden konnte. Dieſe nannte man Sakramentenhäuslein oder Sakramentenbaum. Der Papſt Innocentius der III. hatte ſie 1215 zuerſt verordnet. Na dieſem Befehle wurde keine Kire eingeweiht, die nit mit einem ſolen Sakramentenhäuslein verſehen war.

Bald ward au der geweihten Hoſtie ein eignes Feſt gewidmet, weles unter dem Namen Frohnleinamsfeſt allgemein bekannt und berühmt iſt. Frohnleinam, von dem altdeutſen Frohn, (d. i. Herr,) und Leinam, (d. i. Leib,) der Leib des Herrn, bezeinet die zum heiligen Abendmahl geweihte Hoſtie, die aber na dem Lehrbegriffe der katholiſen Kire in den Leib Jeſu verwandelt iſt. Der Urſprung dieſes Feſtes ſreibt ſi von den Erſeinungen her, deren ſi zwei Nonnen zu Lütti, Juliane und Iſabelle im Jahre 1230 rühmten. … Hierdur kam der damalige Aridiakonus Jokob zu Lütti, der ſpäter unter dem Namen Urban der IV. Papſt wurde, auf die Einführung des Frohnleinamfeſtes … Urban IV. erließ 1264 … eine Bulle¹¹), worin er das Frohnleinamsfeſt für die ganze Chriſtenheit auf den Donnerſtag in der vollen Woe na Pfingſten anordnete und den ihm beiwohnenden Bußfertigen vierzig bis einhundert Tage Ablaß verſpra. … … Einfaer und würdiger wird das Frohnleinamsfeſt von den deutſen Katholiken begangen, und in proteſtantiſen Ländern begnügen ſie ſi, in den Gängen ihrer Kiren umherzuziehn und den Gottesdienſt dur beſondere Feierlikeiten auszuzeinen. Und ſo beſtand denn die damalige Religion meiſtens in äuſſerlien, von der römiſen Kire vorgeſriebenen Ceremonien.

Endli griff im 16ten Jahrhunderte dur die ſo heilſame Reformation oder Kirenverbeſſerung Luthers das helle Lit der evangeliſen Wahrheit au in der Oberlauſi immer mehr und mehr um ſi, und ſon im Jahre 1521 waren die Zittauer, Löbauer und Görlier die erſten, wele die evangeliſ-lutheriſe Lehre mit der größten Begierde anhörten und annahmen. Beſonders ließen ſi die Verbreitung dieſer Lehre angelegen ſeyn M. Heidenrei und Jakob Manlius in Zittau, M. Rupert oder Athenobarbus und M. Zeidler in Görli, M. Coſelius in Bauzen u. a. m. Au Paſt. Nikolaus v. Glaubi, der 1526 in Löbau lebte, nahm den lutheriſen Lehrbegriff an und verehelite ſi naher. Denn 1551 findet man einen von ſeiner Wittwe an den Rath daſelbſt geriteten Brief, in welem ſie beritet, daß ihr Eheherr von einigen der Religion Mißgünſtigen von Löbau verjagt worden, und alſo von ſeinem Salario ein Ziemlies rüſtändig laſſen müſſen. Sie bittet alſo als eine arme Wittwe, ihr zu dem Salario zu verhelfen, mit dem Verſpreen, daß ſie ſodann alle in ihres ſeligen Eheherrn Händen geweſene Dokumente und Nariten von den Kirenintraden, denen vielfältig nageſtellt worden, E. E. Rathe aushändigen wolle. Au M. Weiße ward, da viele Löbauer, und wie es ſeint, au der Rath daſelbſt, no feſt am Katholicismus hingen, von dort verdrängt und zum Pfarrer in Kottmarsdorf erwählt.

Der Zuſtand der Geiſtlikeit in den Jahren 1517 bis 1560 war ſehr traurig, denn das Rei ſelbſt, d. h. Herren und Unterthanen wurden um der Religion willen uneinig. Die Kirenpatrone konnten und wollten ſi ihrer nit annehmen, und ſo kam es denn, daß die Gemeinden bald einen katholiſen Geiſtlien verjagten und einen lutheriſen annahmen, und ſo im Gegentheile. Die ſogenannten Prieſterſtühle gingen na und na ein, in der Lauſi ward aus dem Erzprieſter ein Primarius. Das Ret Geiſtlie zu wählen gehörte dem Landvoigte und die Einſeung derſelben dem Landeshauptmann und ging alſo auf dieſe Art an die Adlien und Gutsbeſier über. Bei dem oben angeführten Pönfalle verloren die Stadträthe faſt alle ihre Rete und au Löbau verlor ſeine Stimme bei der Kirenkollatur, aber nur bis zum Jahre 1552. In Ebersba hatten die Herren von Sleini das Patronatsret. Au behauptet man, daß Oberfriedersdorf zu der Zeit bei uns eingepfarrt geweſen ſeyn ſoll. Au ſollen Georgiswalde, Ebersba, Sluenau, Rumburg zu gleier Zeit das Lutherthum angenommen haben. …

Glei na Luthers Tode, no im Jahre 1546 kam es zum Kriege zwiſen den Proteſtanten und Katholiken, und was Luther gefürtet hatte, die Unentſloſſenheit der Lutheraner ward ihr Verderben. Als Kaiſer Karl V. ſon deutli ſeine Abſiten erklärt hatte, als man ſon hier und dort Rüſtungen ſah, wagten die proteſtantiſen Fürſten nits Entſeidendes, ließen den günſtigen Zeitpunkt unbenut vorbeigehn, und wurden endli dur die Gewalt der Mat ſo wie dur den Herzog Mori von Saſen beſiegt. Es läßt ſi denken, daß jet die Proteſtanten vom Kaiſer nit mit Milde behandelt wurden. Dies reizte die Unterdrüten aufs neue, und Mori, der ſelbſt Proteſtant war, ſtellte ſi endli an die Spie der Unzufriedenen, und zwang Karl 1552 zu dem Paſſauer Vertrage, der naher 1555 dur den Religionsfrieden zu Augsburg beſtätigt wurde. Es ward den Proteſtanten überall im Reie freie Religionsübung bewilligt, ſie ſollten alle Einkünfte aus den vormals katholiſen Klöſtern und Stiftungen behalten dürfen; niemand ſolle wegen der Religion irgend eine Kränkung erfahren; jedem ſolle erlaubt ſeyn, um der Religion willen auszuwandern, wohin es ihm beliebe; jeder na freier Willkühr glauben und leben.

Do ſo ſön dieſer Friede lautet, ſo wenig erfreuli waren denno ſeine Wirkungen in Deutſland. Denn au die Proteſtanten blieben nit auf der goldnen Mittelſtraße, ſondern viele unter ihnen ſuten mit Luthers Feuereifer Andersglaubende zu belehren; viele Fürſten reizt Habſut die Katholiſen zu beſränken, um die Einkünfte von Klöſtern und Kiren an ſi zu ziehen; und wie es gewöhnli geht, die Unterdrüten ſuten nun, da ſie ein wenig freier waren, an ihren Unterdrüern Rae zu üben. ― Allen dieſen Anmaßungen und Eingriffen ſeten die Katholiken natürli Widerſtand entgegen, und ſo wus die Erbitterung von beiden Seiten gegen einander. Endli aber mußte Böhmen die Veranlaſſung zu einem furtbaren Kriege geben, der 30 Jahre hindur von 1618 bis 1648 Deutſland verheerte, und an dem au auswärtige Reie, beſonders Sweden und Frankrei, zum Natheil des uneinigen Deutſlands nit unbedeutenden Antheil nahmen.

In Böhmen waren ungeatet der Verbrennung Huſſens 1415 do viele Anhänger ſeiner Lehre geblieben, bei dieſen fanden die Religionsverbeſſerungen Luthers und Zwinglis ſehr ſnellen Eingang, und wiewohl ſie ſi weder Lutheraner no Reformierte nannten, waren ſie do im Grunde Proteſtanten, man nannte ſie gewöhnli die böhmiſen Brüder. Dies erkannten die Erzherzoge von Oeſterrei endli, die zuglei Könige von Böhmen waren, und Rudolph II. (regierte von 1576 bis 1612) der ſi ganz von Jeſuiten leiten ließ, verbot den böhmiſen Brüdern freie Uebung ihrer Religion. Sie ſeten ſi dagegen, jedo umſonſt. Und wiewohl ſie ihn gegen ſeinen Bruder Matthias, (der ihn vom Throne ſtoßen wollte,) vertheidigten, atete er denno ihre gereten Forderungen nit. Da verſafften ſie ſi ſelbſt Rete: ſie riteten an allen Orten den Gottesdienſt na ihrer Weiſe ein, und ſtellten eine bewaffnete Mat unter dem Grafen von Thurn auf, ſi im Nothfall vertheidigen zu können. Jet mußte der Kaiſer nageben, und ſtellte ihnen den Majeſtätsbrief aus, deſſen Verleung naher die näſte Urſae des Krieges war. Na dieſem Briefe erhalten die böhmiſen Brüder vollkommen gleie Rete mit den Katholiken; ihre Geiſtlien ſind unabhängig von Biſöffen; wo jet in Städten, Fleen und Dörfern proteſtantiſe Kiren wären, die ſollten bleiben; und wenn ſie au neue erbauen wollten, ſo ſolle dieſes den Städten und dem Ritterſtande erlaubt ſeyn; (aber … nit den Unterthanen ohne Bewilligung der Oberherrn, der Magiſträte oder Gutsbeſier, wenigſtens deuteten es ſo die kaiſerlien Räthe.)

Die Kaiſerlien, Baiern und der ſäſiſe Churfürſt Johann George der Erſte ¹²) ſlugen die Böhmiſen, Mähriſen und Sleſiſen Proteſtanten. Dieſe für die Proteſtanten in Böhmen unglülie Wendung des dreiſſigjährigen Krieges hatte eine gänzlie Vertilgung ihrer Kire zur Folge und ihr leter … Biſof Comenius mußte entfliehen. Seitdem wanderten ſie häufig aus, wie z. B. 1668, wo mit Vergünſtigung Johann George II. auf Anſuen des Hrn. Hiobs von Salza zur Aufnahme dieſer böhmiſen Exulanten in unſerer Nähe ein Städten erbaut wurde, weles man zum Andenken des Hrn. von Salza, Neuſalz nannte. Dieſe Zeit iſt das benabarte Neugersdorf dur böhmiſe Exulanten erbaut worden, zu dieſem Bedürfniſſe ward die Kire zu Altgersdorf aus ihren Ruinen 1668 erhoben um eine Kirgemeinde zu bilden, au in Nieder-Wieſa, Wingendorf, Goldentraum, Volkersdorf, Dohms, Halbau, Podroſe u. ſ. f. wurden Kiren der ſleſiſen Proteſtaten willen gebaut, denn das Predigen der evangeliſen Pfarrer in Böhmen, Sleſien, Ungarn und Mähren ward verboten, die Kiren geſloſſen und die Pfarrer des Landes verwieſen, ſon 1624 gingen dieſe Befehle aus. Dur den auf dem weiſſen Berge bei Prag verlornen Sieg der Proteſtanten mußte ihr neu gewählter König, Joh. Friedri von der Pfalz flüten und die Länder verlaſſen, ſo gingen die Bedrüungen fort bis zum Ende des dreiſſigjährigen Krieges. 1648 ward der Friede zu Osnabrü und Münſter geſloſſen, Kaiſerl. Commiſſionen in allen Landen ausgeſendet, wer da nit katholiſ werden wollte, mußte das Seinige verlaſſen und den Wanderſtab ergreifen. So kamen viele na Ebersba, von Georgswalde, Ehrenberg, Königswalde, Sönbrunn, Sirgiswalde u. ſ. f. und in andere benabarte Orte. Dieſe Bedrüungen gingen fort bis 1670.

So viel aus der Geſite als Einleitung. I komme nun zur nähern Beſreibung unſeres Ortes.