Das ca. 7,₅ km südwestlich von Zittau, am Fuße des gleichnamigen Berges gelegene Örtchen hat eine reizvolle Kirche.

[Aus der „Beschreibenden Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen.“

29. H.: Amtshauptmannschaft Zittau. 1906. S. 199 – 203.]

Die Kirche.

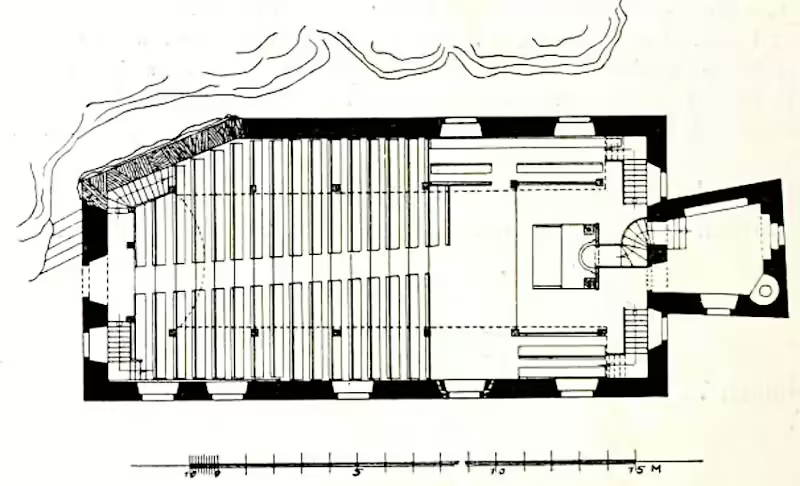

Kirche. (Fig. 198, Taf. VII.) Der Anfang zur jetzigen Kirche wurde 1709 durch Erbauung eines Bethauses gemacht. Es umfaſste dies den östlichen Teil der jetzigen Kirche bis zum dritten Fenster, einschlieſslich, und war nur ein leichter Fachwerksbau.

Ihre heutige Gestalt bekam die Kirche 1732–34. Die Umfassungen wurden in vollem Mauerwerk und höher aufgeführt, das Gebäude wesentlich verlängert und mit einem Turm versehen, auch die Sakristei im Osten angebaut.

Der Dachstuhl mit der bemalten Holzdecke der alten Kirche wurde für die meue Kirche in die Höhe geschraubt und blieb so erhalten. Maurermeister war Joh. Georg Scholze, Zimmermeister Andreas Kühnel aus Zittau.

Die Kirche liegt hart am Felsen, der für sie teilweise abgesprengt werden muſste; ein Teil der nördlichen Kirchwandung wird sogar vom Felsen gebildet. Die hohe Lage der Kirche am Bergaufstieg ist äuſserst malerisch.

Der Grundriſs der Kirche ist ein schlichtes Rechteck, bei dem nur die nordwestliche Ecke des Felsens wegen abgeschrägt ist. Der Fuſsboden steigt nach Westen nicht unerheblich an, so daſs die sonst doppelten Emporen ober nur einfach sind.

In einer Ecke der Sakristei liegt eine Nische mit Muschel und Stuckberzierung in der Wölbung für den Beichtstuhl. Ebenda an der Sakristeitür: Kastenschloſs mit drei Riegeln, äuſserst kompliziete Arbeit mit gravierter Messingplatte. Aus der Zeit des Kirchenbaues, 1734.

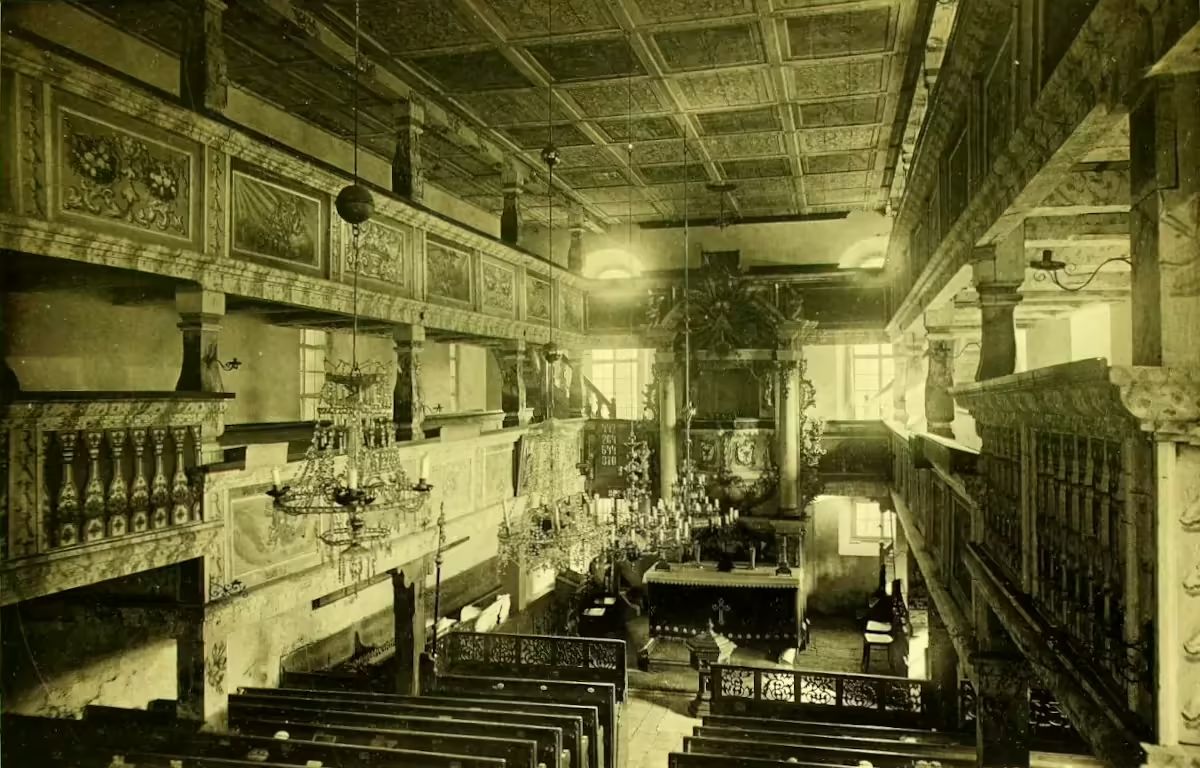

Emporenbrüstungen und Holzdecke sind grau bemalt, und zwar an der unteren Empore mit Bildern zum Vaterunser, an der oberen Emporenbrüstung die Seligpreisungen, namentlich erstere in eigenartig symbolischer Auffassung. Zwischen den Bildern Felder mit bunt bemaltem Ornament.

An der kassettierten Holzdecke 20 biblische Darstellungen, westlich beginnend mit dem Sündenfall, fortschreitend zur Erlösung und über dem Altar endend mit dem Jüngsten Gericht und Gott als dem Allerheiligsten.

Eigentümlich sind die vier symbolischen Bilder an der Decke zunächst bei der Orgel. Vom Süden beginnend:

- Eine Palme. dahinter eine Kirche, darunter bez.: J(e)dermann Allerley.

- Eine Vase mit Blumen, bez.: Allein den Augen.

- Eine Kugel, in einer Landschaft mit Gebäuden liegend, darüber die Sonne, bez: Das wenigste rührt die Erde.

- Ein Apfelbaum in einem Garten steht in einem länglichen Kasten, bez.: Am besten abgesondert.

Zur Erklärung der so unverständlichen Bezeichnungen dienten vielleicht die jetzt durch eine Leiste verdeckten Ueberschriften.

Die Decke und Emporen der alten Kirche waren 1723 gemalt und in die neue übernommen worden; der neu hinzugekommene Teil wurde 1737 von Joh. Chr. Schmied ausgemalt, von dem auch wohl die älteren Bilder herrühren.

Die Ausführung der Bilder ist zwar handwerksmäſsig, zeugt aber hier, wie in Lückendorf, Groſs-Schönau usw. von lebhafter Phantasie, wenn auch die symbolischen Andeutungen teilweise gesucht dunkel sind.

An der Westseite springt die Orgelempore im Kreissegment vor. Ueber der Orgelempore sind Gemälde, Oel auf Holz: Ueberführung der Bundeslade, vom Maler Michaelis. Auf Veranlassung von C. F. Böttger gemalt, zugleich mit Staffierung der Orgel. Darauf die Monogramme C F B und E B G M rechts und links von der Orgel.

Altar. Die Mensa ist verziert mit weiſs und gold bemalten derb barocken Blumen auf blaugrün marmoriertem Grunde, noch von der alten Kirche. Auf der Rückseite steht:

Gott zu Ehren | hat diesen Althar Tisch verehret und selbst verfertiget | Friedrich Maſske, weiland Richter allhier in Oywien. | Gerichts Elsten sind neben ihn gewesen | Caspar Häntsch, Caspar Anders, Heinrich Steudner, Johan̅ Zschentsch, Christian Maschke | Johann George Prieſs.

Daneben steht die Jahreszahl 1712.

Der Altaraufbau ist mit der Kanzel vereint. Er wurde 1773 von Michael Zeiſsig angeschafft, vom Bildschnitzer Max in Bürgstein verfertigt und von Maler Cuno in Zittau staffiert.

Auf dem postamentartigen Untersatz befindet sich eine bemalte Reliefdarstellung des Abendmahls, darüber die im Bogen vorspringende Kanzel, umrahmt von einer schlanken Säulenstellung mit Segmentgiebel. Auf den seitlichen Anschwüngen steht beiderseits eine Vase. Das Ganze ist verziert mit feinem Rokoko-Ornament. Die Kanzel ist zart rosa bemalt, die Säulen hellblau; die Verzierungen sind vergoldet, nur die Blumen in natürlichen Farben.

Eine schöne saubere Schnitzarbeit liegt in gutem Rokoko vor.

Taufseinn, Sandstein, achteckig, in Form einer gedrungenen barocken Säule, vom Anfange des 18. Jahrhunderts. Blau marmoriert mit vergoldetem Ornament. Decke aus Holz. Der Taufstein wurde 1754 aus der Wittgendorfer Kirche hierher überführt.

Die schlichte zinnerne Taufschale liegt in einem gleichfalls zinnernen Rahmen, auf dem die Bezeichnung steht:

Das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes | macht uns rein von allen unsern Sünden.

Ep. Joh. 1 Cap. I. V. 7.

Gegenwärtigen Tauff-Stein hat Ao. 1754 den 16. Aug. E. Hochlobl. Depu- | tat. ad pais causas der Stadt Zittau, hiersiger Kirche verehret; wovor Sie Gott ewig seegne |

Solches wünschet Joh. Hübel, Ludimod.

Gemarkt mit Zittauer Beschau und einer undeutlichen Marke mit einem auf einem Hügel stehenden Vogel und den Buchstaben C. G. ist dieser Taufstein.

Taufengel, Holz, stehend (nicht zum Aufhängen eingerichtet), 110 cm hoch. Linker Arm und Flügel fehlend. Trug früher die Taufschale mit erhobenen Armen auf dem Kopfe. Das Obergewand ist grün, goldgeblümt, das Untergewand rötlich. 1710 der Kirche geschenkt von einer Taufpatin.

Bildnisse des Wohltäters der Kirche, Michael Zeiſsig, und seiner Frau.

Oel, auf Leinwand, je 60 cn breit, 75 cm hoch. Keine kunstreiche Arbeit, aber doch charaktervolle Köpfe. Der Mann in blauem Rock hält in der Linken ein Gebetbuch, auf dem die Bezeichnung steht: M. Z. | 1774. Die Frau trägt auf dem Kopfe eine weiſse Haube, über einem roten Kleide ein weiſses um die Schultern geschlagenes Tuch. Hält gleichfalls ein Gebetbuch, mit der Bezeichnung:

A. R. Z. | G. T. | 1774.

Die Bildnisse hängen unter der Empore neben dem Altar. Daneben:

Erinnerungstafel, Holz, dreiteilig. Die Inschrift lautet:

Die Liebe zu Gott und dem Orte, wo seine Ehre wohnet, bewegte mit gütigster Bewilligung Tit. Herrn Karl Philipp Stolls, J. U. Doctoris Höchstverdienstesten Bürgermeisters, und Ober Scholarchae des Gymnasii in Zittau, Tit. Hrn. Gottlob Christian Ullrichs, J. U. Licentiati und Hochverdientesten ältesten Stadtrichters in Zittau, Wie auch Tit. Herrn Joachim Günthers, J. U. Doctoris, und Hochverdienten Raths Scabini in Zittau, Als repective Herrn Ober-Verwalters, und Herren Verwalter.

Da Hr. M. Christian Gottlob Pintschmann Ecclesiastes et Catecheta Zittauv. Reg. Boruss. Soc. Scient. Membrum, ordentlicher Pfarr dieser Gemeinde war; Drey Freunde Gottes, Tit. Hrn. Heinr. Grätz, Tit. Hrn. Joh. Jac. Möllers, Tit. Hrn. Joh. Nicol. Rascher, vorn. Bürger, Kauff- und Handels-Herren in Zittau, daſs Ao. 1723, aus freywill. Hertzen, und auf eigne Kosten; Der Erste dieses Gottes-Hauſs pfalstern und weiſs anstreichen; Der Andere deſsen Emporkirche und Decke, und der Dritte den Altar und Cantzel mahlen lieſs; Gedenke, Herr mein Gott, Ihrer und der Ihrigen, vor die gegen Dein Hauſs bezeigte Liebe allemahl am besten.

Und nachdem Ao. 1734 die Gemeinde zu Lückendorff und Oywien ihren eigenen und besondern Pfarrn Hr. Johann Gottfried Bösen, Zitt. Lus. erhalten, und dieses Gottes-Hauſs hierauf um die Helffte erweitert, mit gedoppelten Empor-Kirchen und einem Chor versehen worden; So ward Ao 1737. Mense Julii, unter dem Löbl. Stadt ˙ Regimente Tit. Hrn. Joh. Christi. Johnes, J. U. Doctoris C. P. C. und Höchstverd. Bürgermeister in Zittau, der erweiterte Theil dieser Kirche auf Unkosten wohl gedachten Tit. Hrn. Joh. Jacob Möllers und aus beharrl. Liebe desselben gege̅. diesen Tempel völlig ausgemahlet von Joh. Chr. Schmieden.

Die drei Glocken, 1873 von Gruhl in Kleinwelka gegossen. Von den beiden alten Glocken war die groſse von Michael Weinhold, die kleine 1746 von J. G. Weinhold in Dresden gegossen. (Die Inschriften der Glocken sind in Hübels Oybinchroniken abgeschrieben.)

Es folgen weitere kurze Angaben zu Kugelkronleuchtern, Wand-, Altar- und and. Leuchtern, Kruzifix, Abendmahlkelch, Oblatenschachteln, Taufkanne sowie einem Zinnkrug von 1734.

Für das Dorf Oybin folgen kurze Anmerkungen, die jedoch adressmäßig kaum einzuordnen sind.

Im Dorfe:

Nr. 17. Barockportal, an den Gewänden derbe Blumen. Bez.: 1767, im Schluſsstein: J C F. Auch die barocke Tür ist noch erhalten.

Nr. 71 a. Hübsches Portal, bez.: 1750. Im Schluſsstein Monogramm mit F G M T

Nr. 138. Portal mit spärlichen Verzierungen, bez.: 1748.

Nr. 145 bildete zusammen mit

Nr. 146 die ehemalige Schäferei des Oybiner Klosters. Im Erdgeschoſs befindet sich eine noch gotische spitzbogige (jetzt vermauerte) Tür ohne weitere Profile.

Beim Kretscham rechts am Wege steht ein kleines an den Felsen gebautes Häuschen mit malerischer Auftreppung. An der unteren Tür steht: 1720, im Schluſsstein: F. S. Erb Richter.

Beim Kretscham rechts am Wege steht ein kleines an den Felsen gebautes Häuschen mit malerischer Auftreppung. An der unteren Tür steht: 1720, im Schluſsstein: F. S. Erb Richter.

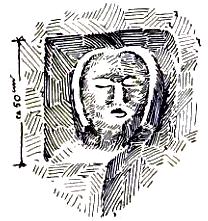

In Unteroybin über dem Bahngleis ist nebenstehend abgebildeter Kopf ganz roh und flach in den Oybinfelsen eingemeiſselt. Wahrscheinlich einen Christuskopf darstellend.