Einiges von Georgswalde.

Joſef Wagner.

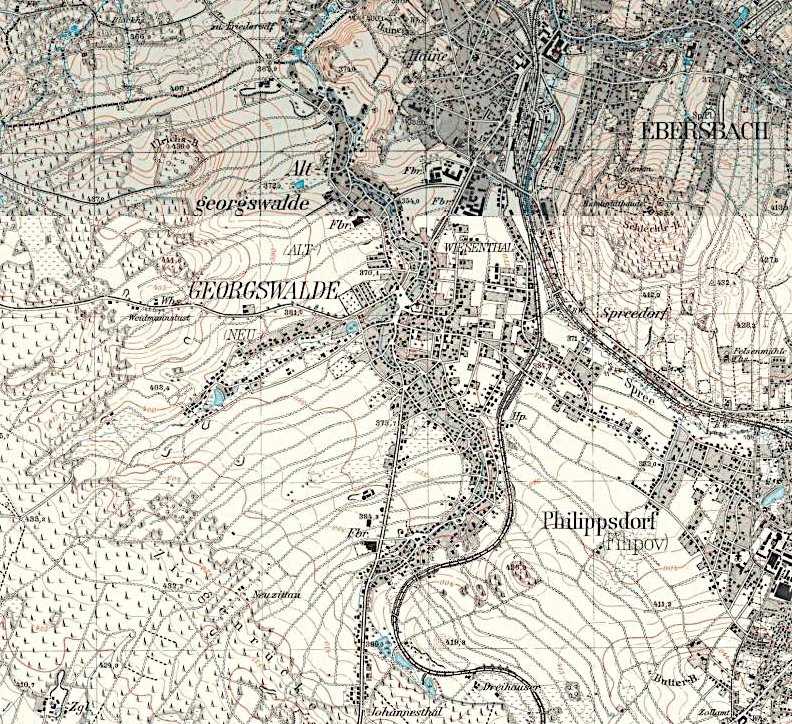

Im äußerſten Norden Böhmens, hart an der ſäſiſen Grenze, genau unter dem einundfünfzigſten Breitengrade, liegt Georgswalde. Mehr Dorf als Stadt, iſt es in einen weiten Talkeſſel gebettet. Na vier Ritungen ſtrahlen die Häuſerreihen. In rund zwölfhundert Heimſtätten finden etwa attauſend Menſen Wohnung. Ueberwältigend iſt der Anbli in den Abendſtunden eines ſitigen Sonnentages von der Höhe des Sluenauer Berges, oder, wie er jet häufiger genannte wird, des Lehnertsberges. Im Vordergrunde liegen die wohlbebauten Hänge der weſtlien Hügelkette und die geſegnten Fluren ſüdli von Neugeorgswalde, dahinter dehnen ſi die ſeinbar ein Ganzes bildenden Häuſermaſſen von Georgswalde, Philippsdorf, Neugersdorf und Ebersba. Vom Rande des Geſitsfeldes ſenden die wohlgeformten Kuppen der Lauſier Berge, der würdige Vater Jeſken und die blauen Iſerberge Grüße. Wem aber der Wettermann ganz beſonders hold iſt, den läßt er einen Bli in Rübezahls Reitum und zeigt ihm das Hohe Rad mit der Sneegrubenbaude. Son ſind au die Blie vom Ziegenrüen in der Gegend von Neuzittau, von der Bahnbrüe bei Kolanowitſ, vom Töppelberge, vom Kahleberge, dem Südweſthange des Sleteberges, vom Karl-Joſefs- und Ullrisberge. Wer an einem Sonnentage zur ritigen Zeit mit Muße die Sönheit genißen darf, der fühlt ſi ſo ret ein Kind Gottes und möte mit dem Diter rufen: Sön iſt unſere Heimat und wert, darauf vergnügt zu ſein !

Nit minder ſön iſt der Anbli an einem dunklen Winterabende, wenn man, von Sluenau kommend, Weidmannsheil erreit. Ganz unvermutet weitet ſi da plöli ein Litermeer vor den Füßen, das eine Großſtadt im Talgrunde vermuten ließe.

Von Süden na Norden ſlängelt ſi in vielen Windungen der Ritterba. Links und rets fließen ihm etlie Rinnſale und die Abflüſſe zahlreier Quell- und Hausbrunnen zu. So ruhig und harmlos ſeine meiſt trüben Waſſer dahinfließen, ſo kann er do ret tüiſ werden, wenn Hofluten über ſeine Ufer treten. Die Bewohner des Niederdorfes wiſſen das ſehr gut und wünſen wohl eine Regelung ſeines Laufes herbei. Leider iſt dieſes ſehr ſwierig und koſtſpielig und verlangt von manem Anrainer ſwere Opfer. An der Nordgrenze der Gemeinde — und zuglei Landesgrenze fließen die ſtets mißfarbenen Waſſer der Spree träge dahin. Wer hier die dur Abwäſſer zahlreier Fabriken verunreinigte Spree zum erſten Male ſieht, glaubt kaum, daß dieſer beſeidene Graben wirkli dieſelbe Spree iſt, die im Spreewalde Berühmtheit erlangt und auf die der Berliner gewaltig ſtolz iſt.

Ein Höhenkranz liegt an den Gemarkungen, der im Oſten und im Weſten faſt glei ho über die Talſohle emporſtrebt. Mitten im Orte liegt der Kahleberg. Sade, daß ſi die Bauherren der Kire vor reili zweihundert Jahren nit entſließen konnten, ſie dort aufzuführen wie es geplant war; ſie würde ſi auf der kleinen Höhe prätig ausnehmen. Zu erwähnen iſt no der Töppelberg, der ſeinen Waldbeſtand als Kriegsopfer verlor.

Blättern wir nun ein wenig im Bue der Geſite. Wer der Menſ war, der als erſter ſeinen Fuß auf das Gebiet der heutigen Gemeinde ſete, wird ebenſo ewiges Gehmeinis bleiben wie der Zeitpunkt, zu welen es geſah. Lange bevor eine Siedlung entſtand, mögen ſtreifende Jäger und Fiſer hier durgekommen ſein. Solange es in den frutbaren Niederungen der Flüſſe genug Boden gab, der ohne große Mühe reie Ernte hervorbrate, hatte man es nit nötig, in den rauhen Markwald einzudringen und in harter Arbeit der unberührten Natur kargen Aerboden abzuringen. Erſt als dort die Erde vergeben war, ſtieg man, den Fluß- und Baläufen folgend, ins Gebirge empor. Damit kam die Zeit, da unſere Heimat zur Beſiedlung reif wurde. Auf Sönbu, vielleit au auf dem Tollenſteine, ſaß der Grundherr, ein Wartenberg. Ein ganzes Länden nannte das Geſlet ſein Eigen. Allein tro des großen Ausmaßes brate es geringen Ertrag. Es fehlten die Menſen, die dur ihre Arbeit Werte geſafft hätten. Die Slaven konnten die Koloniſationsarbeit nit leiſten, deshalb rief man Deutſe ins Land. Sie kamen gern, denn in der Heimat war der Boden knapp geworden, die Beſiedlung des Landes war in der Hauptſae vollendet. Der erſtgeborene Sohn übernahm den Hof, die nageborenen dienten als Knete. Aber au deren wurden bald zuviel. Gern folgten ſie den Rufen der Werber, na Oſtland zu reiten, wo ihnen eigener Grund und Freiheit verſproen wurde. So kam denn eines Tages der Lokator

Georg in die Gegend von Bayreuth und Würzburg und warb Menſen im Auftrage ſeines Herrn für ein neues Dorf. In kurzer Zeit hatte er genug Auswanderer beiſammen. An einem ſönen Vorfrühlingstage nahm man Abſied für immer. Unter vielen Beſwerniſſen erreite man endli den Pla, an dem Georg erklärte, wir ſind am Ziele. Es würde zu weit führen, wollte man hier von allem erzählen, was erſt geſehen mußte, ehe ſi der neue Bauer Herr der eigenen Solle nennen durfte. Sließli wae es ſowit, die Meierhofgründe und die Huben waren abgeſtet, die leten dur das Los verteilt. Nun begann für Geſleter eine raſtloſe, ſwere Arbeit. Das neue Reihendorf wurde bald erkennbar. Von Jahr zu Jahr wurde der Wald zurügedrängt, Wege entſtanden, das neue Dorf im Walde des Georg war vollſtändig beſet. Georgswalde war gegründet. Die Volkszahl wus, Wirtſaften wurden geteilt. Das Auland an den Ufern des Ritterbaes, das urſprüngli Gemeindeeigentum geweſen war, wurde an die zweiten und dritten Söhne der Bauern verkauft, die als Handwerker und Weber ihr Fortkommen ſuten. Aber der Boden läßt ſi nit vermehren, au die Beſeung der Au mit Menſen erreite eines Tages ein gewiſſes Ende. Die Raumnot wurde immer drüender. Da ließ die Grundherrſaft den ohnedies ertragloſen Meierhof auf und verkaufte für gutes Geld die Gründe an die Bodenhungrigen. Nur Bauſtellen konnte der einzelne erſtehen, für Bauergüter im früheren Ausmaße langte das Land nit mehr. Neugeorgswalde, Wiesental und Philippsdorf entſtanden. Die Entwilung ſtand bis heute nit ſtill. Das Häuſergewirr wurde diter. Wo ſi Gelegenheit bot, entſtanden auf Bauerngütern neue Häuſerblos, ja neue Ortsteile, wie das Butterbergviertel und die Brigittenau. Der Wohlſtand und die Armut der Zeit drüte jedem Bauabſnitte ihren Stempel auf. Wie ein offenes Bu liegt die Gemeinde da und erzählt dem Kundigen ohne Lug ihre ganze Entwilungsgeſite. Sie konnte in dieſen Zeilen nur ſlagwortartig angedeutet werden. No iſt ſie nit vollendet. Welen Weg ſie nehmen wird, iſt allerdings no nit erkennbar, jedenfalls werden die Arbeitsverhältniſſe beſtimmend auf ſie einwirken.

Au die Siſale der Gemeinde, ſoweit ſie auf Pergament und Papier verzeinet ſind, ſeien kurz vermerkt. Das ältſte Dokument, das Georgswalde nennt, ſind die Meißner Biſtumsmatriken vom Jahre 1346. Es führt den Namen Jergiswalde. Vermutli dürfte der Ort am Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts gegründet worden ſein. Sehr ſpärli ſind die Nariten aus den erſten Jahrhunderten des Beſtandes. Im Jahre 1521 hielt hier die Reformation Einzug. Dur 140 Jahre blieb die Kire evangeliſ. Während des dreißigjährigen Krieges hatte der Ort natürli au zu leiden. Na mündlier Ueberlieferung ſollen die Gräben ſüdli des Mühlteies in Neugeorgswalde Reſte von Swedenſanzen ſein und auf dem Milſustergrunde (heute Ulbri’ſe Ziegelei) ſollen ſwediſe Soldaten begraben liegen. In Niedergeorgswalde, zum Hauſe Nr. 101 gehörig, ſteht die Swedenſäule. Die Sage von ihr iſt allgemein bekannt. Lahmer zitiert aus einem alten Söppenbue folgendes: Im Jahre 1631, im 1632 und im 1633 Jahr iſt in dieſer Herrſaft (Anmkg. Tollenſtein) gar große Kriegsplünderei geſehen von Allerlei was man gehabt, au Vieh, au Kleidung, daß die Menſen mußten ſi in die Lauſe (Anmkg. Lauſe iſt ein Leſefehler, es ſoll Büſe heißen) verlaufen. Der liebe Gott wolle ſoles gnädig bewenden

.

Ueber die Gegenreformation ſreibt er: Na der Slat auf dem weißen Berge, 8. November 1620, begann Ferdinand II. ſeinen Lieblingsgedanken, die Katholiſierung ſeiner Landen, durzuführen. Der Proteſtantismus wurde in Böhmen ausgerottet und die treue Anhänger ihrer Religion blieben, wurden gezwungen, böhmiſen Boden zu verlaſſen. So wanderten au von Georgswalde viele gen Ebersba wie Gersdorf; ebenſo gewährte Hiobs von Salza den Exulanten Niederlaſſung auf ſeinen Gütern und das Städten Neuſalza entſtand. Dieſe Unterdrüungen währten bis zum Jahre 1670

. Wie groß die Opfer der Gemeinde an Menſen, Tieren, Getreide und Geld in den vielen Kriegen der Vergangenheit waren, darüber ſweigt die Geſite. Die meiſten Freunde und Feinde ſah ſie während der Freiheitskriege. In einer Nat lagerten einmal an die 80.000 Feinde auf den hieſigen Fluren, in der Hauptſae öſtli der Sulſtraße gegen die Neugersdorfer Grenze. Bald kamen die Ruſſen als Verbündete Oeſterreis und Preußens. Was Truppendurmärſe zu bedeuten haben, darüber braut man Kriegsteilnehmer nit zu belehren. Selbſt wenn es nit zu Kampfhandlungen kommt, ſind die Leiden der Bevölkerung nit klein. Au in den Jahren 1848, 1859 und vor allem 1866 hatte die Gemeinde Opfer zu bringen, von denen des Weltkrieges nit zu reden, ſie ſind uns viel zu gut in Erinnerung. Mögen die Drangſale, die die Feindſeligkeiten der Herrſenden für das Volk im Gefolge haten, zeitweiſe ganz bedeutend geweſen ſein, die ſweren Zerſtörungen an Hab und Gut dur größere Slaten blieben bis heute unſerer Stadt erſpart. …

Kehren wir nun zur Friedensarbeit unſerer Bewohner zurü. Die erſten Anſiedler kamen als Bauern hierher. Solange au für Kind und Kindeskinder ausreiend Boden da war, blieben alle Landbauern. Jeder von ihnen war ſein eigener Handwerker. Alle Dinge, die zum Leben und zur Wirtſaft gebraut wurden, ſaffte ſi der Landmann ſelber. Er war ſein eigener Suſter, Sneider, Bäer, Fleiſer, Maurer, Zimmermann, Wagner, Smied. Arbeiten, die der Frau mehr zuſagten, wie das Baen und Sneidern, wurden von dieſer beſorgt. Allmähli trat dur die Geſilikeitsausleſe Arbeitsteilung ein. Geſite Baſtler erzeugten beſſere, handliere und braubarere Geräte. Dieſe wurden gegehrt. Sließli gab der Baſtler jede andere Beſäftigung ganz auf und betätigte ſi nur in ſeinem Fae, er wurde, ohne es urſprüngli gewollt zu haben, zum Handwerker. Bei einzelnen Gewerben ging die Entwilung ſneller, bei anderen langſamer vor ſi. Es iſt no nit allzulange her, daß die Baöfen aus den Bauernhäuſern verſwanden.

Im Laufe der Zeit geriet das Volk in immer größere Abhängigkeit von der Grundherrſaft. Unter Robot und Leibeigenſaft hatten au unſere Vorfahren ſwer zu leiden, ſo daß es zu Aufſtänden kam, die dann immer grauſam unterdrüt wurden. Es muß aber betont werden, daß es unſeren Bauern immer no beſſer ging als denen anderer Herrſaften. Die Bauernbefreiung ließ ſi wohl aufhalten, vereiteln ließ ſie ſi nit. Von den ſweren Kämpfen, die ihr vorausgingen, ſprit man heute freili nit mehr.

Frühzeitig fand in Georgswalde die Weberei Eingang. Na Lahmer wurde ſie ſon zu Ende des 14. Jahrhunderts betrieben. Aus dem heimiſen Flaſe wurde die Faſer gewonnen, in den Wintertagen wurde ſie verſponnen und ſließli verwebt. Was nit ſelſt verbraut wurde, kauften Händler aus den Nabarorten auf. Der Verdienſt war gering. Erſt der Verluſt Sleſiens, den die Kaiſerin Maria Thereſia in ihrem Erbfolgeſtreit erlitt, brate unſerer Induſtrie Förderung. In dem Beſtreben, ſi vom Bezuge ausländiſer Waren unabhängig zu maen, erinnerte man ſi unſerer Weberei. Bisher hatte Sleſien den Bedarf an feiner Leinwand gedet. Dieſes war nun Ausland geworden und kam als Lieferant nit mehr in Frage. Tatkräftige Männer, allen voran ristian Salm, erkannten die Gunſt der Zeit, verbeſſerten das Verfahren zur Erzeugung und ſafften dur weitreiende Handelsbeziehungen Gelegenheit für den Abſa. Ihre höſte Blüte erreite die Leineninduſtrie in den ſeziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Es gab eine Zeit, da die Rumburger Leinen geradezu konkurrenzlos waren. Rumburger Leinen heißen Sie, weil ſie dort zuerſt auf den Markt kamen. Verſiedene Urſaen bedingten den Niedergang. Heute iſt die Jahrhunderte alte Induſtrie hier ſo gut wie erloſen. Webereien gibt es no in der Gemeinde, aber ſie verarbeiten größtenteils Baumwolle. Dank der Lage an der Grenze ließen ſi ausländiſe Firmen hier nieder …

Auszug aus dem Heimat- und Adreßbuch für die Stadtgemeinde Georgswalde, Okt. 1931