Mardertelle

Die Platte der Bastei ist von den ihr im Osten vorgelagerten Felspartien durch die Mardertelle getrennt. Die vom Wehlgrund heraufgreifende Erosion hat hier eine breite Kluft geschaffen.

Man schrieb ihren Namen „Martertelle“ und erfand dazu die Sage von sorbischen Kriegsleuten, die in die Schlucht gestürzt sein sollten. Funde von Schädeln, Knochen und Waffen schienen die Sage zu bestätigen.

Eines der verrosteten Schwerter erwies sich als Waffe des 12. bis 14. Jh.

Da es westlich des Ferdinandsteiges eine Vogeltelle gibt, der Namensgebung also Naturbeobachtungen zugrunde liegen, ist Mardertelle wahrscheinlicher als die gruselige Martertelle.

Steinschleuder

In dieser erhebt sich der natürliche Pfeiler der Steinschleuder, der die heutige Basteibrücke im Süden überragt. Ihren Namen hat sie von auf ihr gefundenen Steinkugeln. Diese Kugeln von 35–45 cm Durchmesser wurden mit besonderen Wurfmaschinen geschleudert; zwei solcher Kugeln fand man in der Elbe.

Mardertelle und Steinschleuder gehören in das Befestigungssystem der Burg Neurathen. Vom Neurathener Felsentor (Ende der Basteibrücke) führte eine Zugbrücke oder einziehbare Balkenbrücke zur Steinschleuder.

Diese älteste Überbrückung der Schlucht malt sich die geschäftige Volksphantasie gern als Lederbrücke aus …

1821 wurde hier für die Basteibesucher die hölzerne Basteibrücke über die Mardertelle geschlagen, wie auf einer Radierung Ludwig Richters vom Jahre 1823 zu sehen. 1851 wurde dann die steinerne Brücke errichtet.

Als Kleine Steinschleuder wird das Neurathener Felsentor (Felstunnel über das östliche Ende der Basteibrücke) bezeichnet.

Mönchstein

Am Ostende der Befestigungsanlage befindet sich der Mönchstein. Er führt seinen Namen nach einer Blechfigur, die 1887 als Wetterfahne errichtet wurde. Alte Mauerreste am westlichen Kletterwege und das zu 3/4 künstlich ausgearbeitete Mönchsloch zeigen, dass der Fels eine der über die ganze Anlage verteilten Wachtstationen war.

Die Burgen Alt- und Neu-Rathen

In einer Urkunde des Jahres 1361 ist von zwei festen Burgen Rathen die Rede (ambo castra Ratny). Dass Altrathen bestanden hat, dafür sind die Ruinen Zeugnis. Dass Neurathen das andere castrum sein müsse, dafür bestanden Überleiferungen und reichlich Spuren im Felsgelände. Erst die Forschungen von Dr. H. Beschorner (1906) haben Entstehung und Vergehen beider Burgen klargestellt.

1261 erscheint der Name „Ratin“ erstmals in Urkunden. 1289 wird es (Altrathen) als castrum = Steinburg bezeichnet. Der Talsporn, auf dem die Ruine liegt (156 m), ist ebenso eine alte Elbterrasse wie die Wehlener Burgterrasse. In dieser bevorzugten Lage mag erst eine Blockhausbefestigung bestanden haben. Im 13. Jh. war jedenfalls eine Steinburg daraus geworden.

Aus einer böhmischen Urkunde von 1289 geht hervor, dass Rathen im Besitz der Herren von Michelsberg war. 1406 kaufte Hinko d. Ä. von Duba den Michelsbergern Rathen ab und vereinigte es mit Hohnstein in seiner Hand. Noch bei Lebzeiten teilte er 1410 seinen großen Besitz, der von Dauba in Böhmen bis hierher reichte, unter seine 5 Söhne.

Rathen bekam der 3. Sohn Benesch. Erst nach dem Tode des Vaters nahm dieser es 1419 in Besitz. 1428 wird als Besitzer Friedrich von Oelsnitz, Vogt auf dem Königstein, genannt. Er erhielt Rathen für seine Dienste in der Fehde der Wettiner mit den Berken von der Duba. 1438 erorben zwar die Berken von der Duba Rathen zurück, aber bereits im Folgejahr geht es wieder an die Wettiner verloren.

Auf Friedrich von Oelsnitz folgt dessen Sohn Hans, vom dem eine Chronik berichtet, dass er gestattete, „ins lant czu rouben herbigte beschediger der lande“ – also ein ausgewachsener Raubritter !

1467–69 belagerten deshalb die beiden sächsischen Herzöge Ernst und Albrecht Rathen, nahmen die Burg ein und brannten sie nieder. Dass die Belagerung 2 Jahre dauerte, deutet darauf, dass hier ein mächtiges Bollwerk erobert werden musste, dass nicht nur die schwachen Ruinen der Burg zurücklassen konnte.

Episode

Bei dieser Katastrophe sprang ein Besatzungsmann, Palczer Horle = Balthasar Horla, aus der Burghöhe in einen Baum, verletzte sich dabei schwer, kam aber mit dem Leben davon und wurde von den Herzögen in Anerkennung der tollkühnen Tat mit dem Stück Erde belehnt, auf dem der rettende Baum stand.

Es ist die Flur des jetzigen Erbgerichts von Rathen.

Rathen wurde danach als verwirktes Lehen eingezogen und zum Amte Pirna geschlagen. Die Burg selbst verfiel …

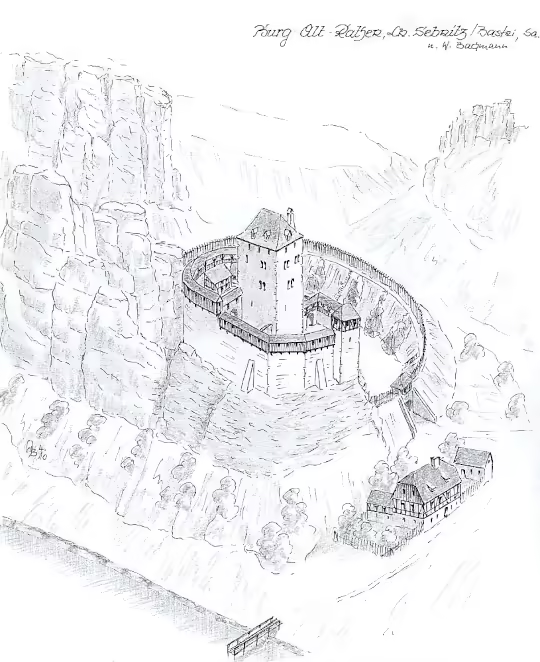

Rekonstruktion Dr. Walter Bachmann (vergleiche )

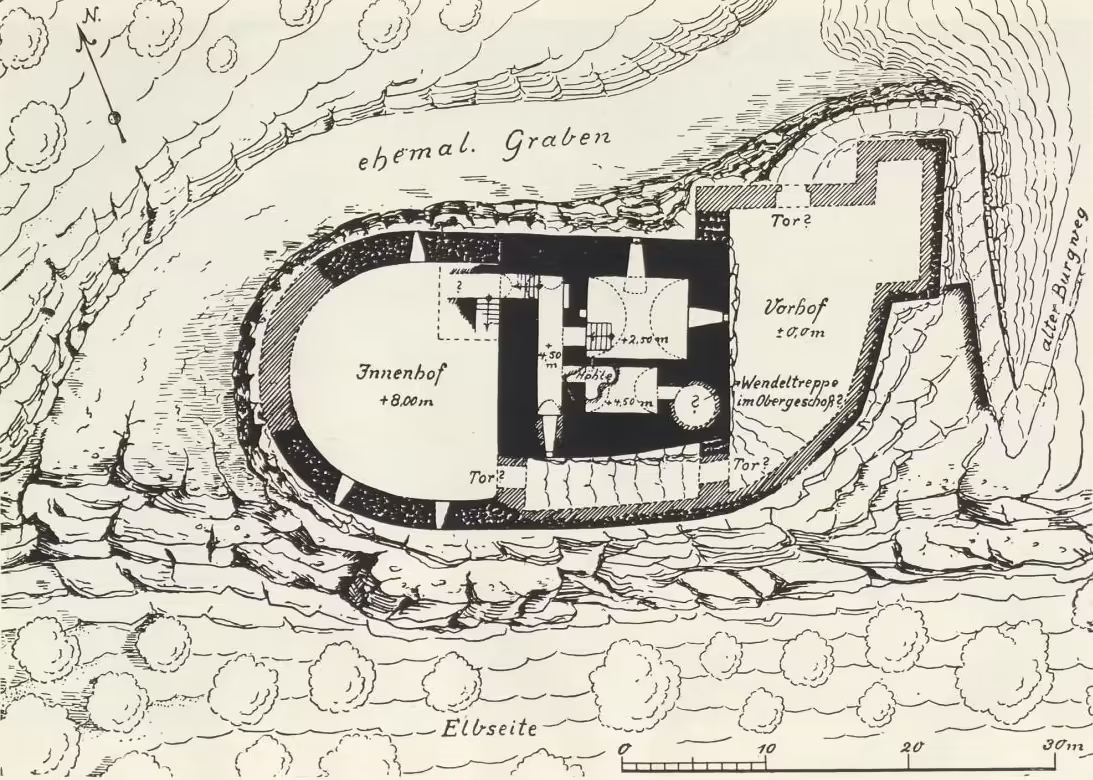

Bei Alt-Rathen handelt es sich um eine Höhenburg auf dem Bergsporn zwischen Elbe und Wehlgrund.

Den Hauptbestandteil der Burg bildete ein massiver Wohnturm auf viereckiger Basis. Der Turm beherrschte außer der näheren Umgebung mit der Elbe zugleich den ehem. Hauptzugang im Osten und den kleinen Innenhof im Westen. Unter dem Erdgeschoss befinden sich heute noch große Kelleranlegen, desgleichen in der Südostecke des Turmes der Rest einer Innenwand-Wendeltreppe.

Reste eines Wallgrabens sind längs der Nordfront der Burganlage zu erkennen.

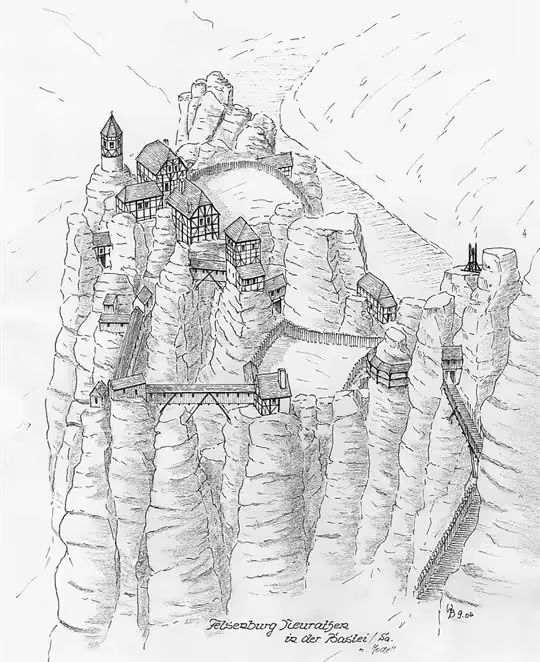

Der Neurathen muss die eigentliche Feste gewesen sein. Steil abstürzende Felswände, tiefe Abgründe und Klüfte, Felspfeiler und schmale Platten sind hier on ein erstaunliches Befestigungssystem einbezogen, vom dem ausgetretene Stufen, altes Mauerwerk, eine Zisterne und alte Falze Zeugnis ablegen.

Wenn man aus diesen Spuren das ganze System von Stegen, Stufen, Brücken, Wehrgängen, Felskammern, kleinen Höfen, Wachtposten wiederherstellt, dann erkennt man den Neurathen als starke Vorburg Altrathens, hoch droben gesichert im unzugänglichen Felsgewirr. Und die „Eroberung“ kann nur durch Aushungerung geglückt sein, nachdem die alte Burg gefallen war.

Die alten Felsenkammern wurden auch in späteren Gefahrenzeiten zur Zuflucht für die Bewohner der Umgebung, wie eine Inschrift im als Schwedenraum bezeichneten Felsgemach verrät:

chrjstoph hase 1706 war ter swete in lante es kvstete vil gelt.

Namensherkunft

Der Name der Burg ist slawischen Ursprungs. Sprachforscher leiten deren Namen von rati = Krieg ab, womit sie ursprünglich Ratingrod = Burg des Ratin oder Ratimor = des durch Kampf Berühmten gelautet habe.

…